Не дает объективных результатов и стремление опереться в оценке произведения на позднейшие и современные мировоззренческие критерии, так как это неизбежно приводит к антиисторизму.

Не следует абсолютизировать также и данные первоначального замысла, который в процессе работы автора над произведением может претерпеть серьезные изменения. Получить объективные результаты анализа произведения можно, лишь сопоставив позицию автора с реальными тенденциями развития изображаемых идей и явлений, оценив образы художественного произведения в широком контексте жизни эпохи и данных современной науки.

Глава 4

Форма литературно-художественного произведения

Проблемы терминологии. Определение

Философское определение формы: форма есть способ выражения содержания. Это определение распространяется и на художественную форму. Она – средство, способ, но не более.

В произведении искусства форма – совокупность всех средств, приемов и способов изображения содержания.

Форму нельзя рассматривать как сосуд (или оболочку) содержания, который может быть наполнен, по желанию, любым содержанием. В этом случае нарушается закон единства формы и содержания, возникает возможность их разъединения.

Формы изолированной, самой по себе – нет, она лишь удерживает в данном положении, фиксирует (оформляет) содержание. Форма реальна, но как бы не материальна. Любая, даже самая прозрачная оболочка затрудняет восприятие содержания, а форма – способ выражения содержания с максимальной ясностью. К тому же сосуд и оболочка тоже имеют собственные форму и содержание. По существу, крайние грани содержания и есть форма. Вот почему мы говорим о содержательности формы и об оформленности содержания.

Ступени движения от содержания к форме в искусстве:

источник;

предмет;

главный предмет;

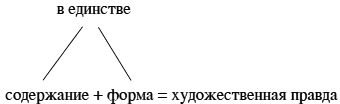

содержание + форма = в единстве.

Всеобщей формой искусства является образ. В художественной литературе тоже. Не язык, который лишь средство выражения образа, а образ.

В художественном (и литературном) произведении единство формы и содержания нельзя понимать как статичное, неподвижное состояние. Это единство динамично, диалектично.

Осваивая произведение художественной литературы, критик воспринимает единый процесс перехода идеи в образ, идейно-тематической основы – в конкретные характеры и ситуации, а характеров – в поступки (в композицию и сюжет); отмечается диалектический переход содержания в форму.

В свою очередь, характеры, образы дают возможность воспринять идею. И в этом случае мы наблюдаем процесс перехода формы в содержание.

Поэтому анализ художественного произведения может быть или «дедуктивным» (от формы – к идее) или «индуктивным» (от содержания – к форме).

Нельзя рассматривать изолированно содержание и форму в конкретном произведении. И если мы говорим о них раздельно, то лишь условно, в целях большего удобства анализа (абстрактно-теоретического). В науке имеются попытки определить постоянный центр единства формы и содержания. Одни считают центром единства идейно-тематическую организацию, другие усматривают центр единства в образе, третьи называют героя центром единства.

Этот так называемый центр единства трудно найти, с одной стороны, потому, что в художественном произведении все компоненты художественной формы и содержания в равной степени взаимосвязаны, эстетически целесообразны и необходимы.

Неправомерна и постановка вопроса о том, чтó важнее – содержание или форма. Они попросту не существуют раздельно. Идейный смысл произведения искусства проявляется только через конкретное, через индивидуальное (т. е. через форму).

Нельзя говорить и о том, что в этом единстве содержание является «ведущим», а форма – «ведомым». Точнее, содержание определяет форму, но и форма, в свою очередь, влияет на содержание. Неповторимость содержания закрепляется в неповторимости формы.

Более того, стремление «приподнять» значение содержания в ущерб форме приводит к вульгарно-социологическим выводам. Анализ только идейного содержания как бы приравнивает и талантливые, и бездарные произведения.

В самом деле, кто только не писал о Гражданской войне, но выдающимися произведениями этой тематики являются «Тихий Дон» М. Шолохова и «Хождение по мукам» А. Толстого. Более того, по мнению ряда ученых, в формуле «открытым» членом единства является именно форма:

Невозможность или неспособность выразить значительное содержание в соответствующей форме приводит к появлению художественно слабых произведений (таковы «монументальные» скульптуры с «важным» содержанием и с поразительно однообразным, беспомощным воплощением; таковы литературные произведения с декларированными персонажами). Произведение «открыто» для совершенствования, более адекватного художественного воплощения именно со стороны формы. Вот почему нельзя недооценивать форму и вот почему, по словам Н. Гея, «проблема формы является проблемой художественной правды», которая возникает как результат единства формы и содержания.

С другой стороны, низведение художественного произведения до уровня самодовлеющей формы ведет к формализму. Так, за «гармонией» звуков образ иногда почти не улавливается, как, например, в стихотворении Ф. Сологуба «Любовью легкою играя…»:

Образцом единства идеи и формы ее выражения могут служить произведения А.С. Пушкина. Вот его стихотворение «Цветок»:

Стихотворение «Цветок» – яркая иллюстрация единства формы и содержания: словесная и звуковая ткань здесь совершенно прозрачны и не мешают восприятию проблематики.

Категории художественной формы. Принципы анализа произведения

Опираясь на работы А. Потебни, ученые различают при анализе литературного произведения форму внешнюю и внутреннюю. Необходимость такой классификации в литературоведении диктуется тем, что наряду с образом как всеобщей формой искусства есть язык как средство закрепления образа, или «форма формы».

Структура анализа произведения предполагает последовательное рассмотрение следующих компонентов:

1. Содержание: идея, проблема, тема.

2. Внутренняя (образная) форма (характеры, ситуации, сюжет, композиция, жанр).

3. Внешняя (языковая, или «техническая») форма: эпитеты, синтаксис, ритмика, мелодика.

Идея никогда не выступает как форма, а внешняя форма никогда не служит содержанием. Что касается внутренней (образной) формы, то она выступает в качестве формы в отношении к идее и в качестве содержания – в отношении к языку (внешней форме) как «технической» форме.