Это угадывалось в его несвязной, всегда красочной речи. На обратном пути он долго не произносил ни звука, а я все смотрел и смотрел на него, и сердце мое отзывалось на многие его странности.

— У тебя мама дома… Она ждет тебя… целует… — прошептал он наконец едва слышно и взял меня за руку.

Сияющее солнце садилось за горы, блики играли на поверхности реки.

— А твоя где? — проговорил я, с трудом сдерживая слезы.

Он заметил двух воробьев, присевших на дороге, поднял камешек и, словно прицелившись из воображаемого ружья, далеко зашвырнул его. Воробьи вспорхнули и помчались стрелой.

— Летите, летите! — напутствовал он, громко смеясь, провожая взглядом полет птиц в перламутровом небе. — Летите, летите!

Я уже давно заметил, что он изменился; казалось, у него постоянный озноб, он носился по полям, как жеребенок, пока, задыхаясь, в изнеможении не падал на землю, и лежал так часами, поджав колени к животу, неподвижный, с застывшим взглядом под неистовым полуденным солнцем. Вечером он набрасывал на плечо старый красноватый пиджак и прогуливался по площади крупными, плавными шагами испанского гранда. Он избегал меня. Не приносил больше ни маков, ни ромашек. Я страдал. Правду говорили бабки: этот человек заворожил меня. Однажды утром я решился и пошел ему навстречу, он не поднял глаз и покраснел как мак.

— Что с тобой? — спросил я возбужденно.

— Ничего.

— Неправда.

— Правда.

— Нет.

Я заметил, что он пламенным взглядом смотрит куда-то позади меня. Обернулся — на пороге лавочки стояла дородная девушка-простолюдинка.

— Тереза… — пробормотал Чинчиннато, побледнев.

Я все понял: бедняга видел в этой девушке обольстительницу из своего селения, из-за которой помутился его рассудок.

Два дня спустя они встретились на площади. Он приблизился к ней улыбаясь и прошептал:

— Ты прекраснее солнца!

Она закатила ему пощечину.

Вокруг вертелись мальчишки, они принялись шумно дразнить Чинчиннато; он стоял одинокий, потрясенный, бледный как полотно. В него полетели огрызки, один попал в лицо. Он бросился на мальчишек, рыча словно разъяренный, раненый бык, схватил одного и швырнул на землю, будто тюк с тряпьем.

Я видел из окна, как его вели в наручниках два карабинера, кровь струилась у него из носа по бороде, он шел под оскорбительные выкрики односельчан, ссутулившийся, униженный, дрожащий. Я проводил его взглядом, в глазах у меня стояли слезы.

Мальчишка-озорник, к счастью, отделался несколькими синяками — Чинчиннато выпустили через два дня.

Несчастный! Его было не узнать! Он помрачнел, стал недоверчивым, озлобленным. Иногда я видел, как он вечером по-собачьи юркал в грязные, темные переулки.

Однажды в прекрасный октябрьский день, когда солнце сияло на кобальтовом небе, его нашли раздавленным на железнодорожных путях, возле моста, — сплошное кровавое месиво. Одна нога, отрезанная колесами, была отброшена на двадцать шагов вперед, в волосах запеклась кровь, лицо без подбородка смотрело двумя распахнутыми жуткими зеленоватыми глазами.

Бедняга Чинчиннато! Ему захотелось увидеть поближе чудовище, которое мчится, как он говорил, далеко-далеко, черного длинного дракона с огненными внутренностями, как у дьявола.

ЛАЗАРЬ

Он стоял под тоскливым облачным небом возле хибары, отупевший, прямой; грязный свитер висел на нем мешком и морщил на тощих бедрах. Он смотрел на убогую, безмолвную, унылую деревню, на скелеты деревьев, выступавшие из низко стелившегося тумана, смотрел, и в его глазах разгорался недобрый огонек голода; хибара рядом, в полумраке, накрытая промокшими под дождем кусками парусины, напоминала огромное, костлявое животное с провисшей кожей.

У него уже целый день ничего не было во рту, последние крошки хлеба отдал утром сыну, этому чудовищу с распухшей, как на дрожжах, безволосой головой, похожей на большую тыкву; живот у Лазаря пустой, как этот барабан, в который он безнадежно бьет, чтобы какой-нибудь негодяй принес хоть сольдо на этого уродца-сына. Но кругом ни души, а младенец валяется там, на куче грязного тряпья, поджав тощие ножки к рахитичной голове, стучит зубами от озноба; и удары в барабан отзываются болью в висках Лазаря.

С темного неба сыпал неистовый, беспрестанный, пронизывающий до костей дождь, кровь холодела от него.

Барабанные удары ватно падали в эти бескрайние, печальные, осенние сумерки, даже эхо молчало. Лазарь, посиневший, замерзший, бил стоя в барабан, уставясь в сумерки, словно собирался проглотить их, и напряженно прислушивался от удара до удара, не послышится ли хоть пьяного выкрика. Он обернулся несколько раз посмотреть на этот кусочек плоти, натужно дышавший на куче тряпья, и встретил взгляд безутешного страдания.

Никто не появлялся. Из темного переулка выскользнул пес, пробежал мимо, поджав хвост, потом остановился за хибарой и принялся обгладывать невесть откуда взявшуюся кость. Барабан молчал, порывы ветра взметали под дубом высохшие листья, наступила тишина, слышался только хруст кости, капание воды, приглушенный хрип ребенка, хрип сродни тому, что вырывается из перерезанной глотки.

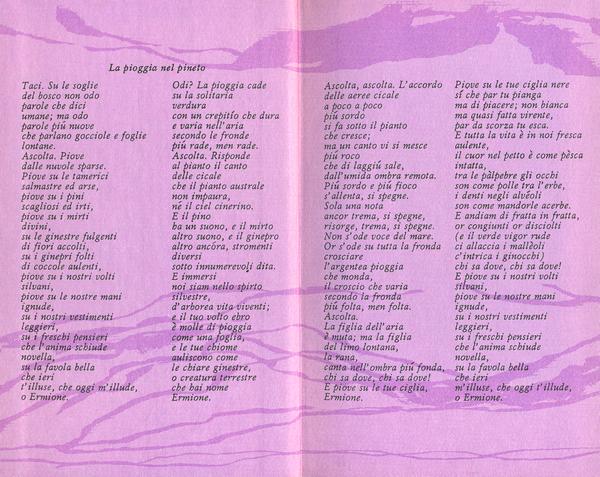

La pioggia nel pineto