Потом, когда уже в январе восемнадцатого по всему Каменскому уезду стали устанавливаться Советы и первым же шагом сделали равноправное положение всех малоземельных и не причисленных к общинам крестьян, Егор Михайлович увидел, что Советы несут людям справедливость.

Когда этим непричисленным семьям стали нарезать землю, какой шум, какой крик стоял над ещё мокрыми от стаявшего снега полями! Разве забыть Егору Михайловичу, как растрёпанные, ошалелые, верящие и не верящие своему счастью солдатки и батрачки кидались на новые свои наделы и целовали землю, ладонями готовы были выгладить её всю.

Мельницами, маслодельнями, сыроварнями, торговыми складами и магазинами всё ещё владели богатеи. От спекуляции, безмерных поборов за помол зерна, за выжимку масла, от всё время вздувавшихся цен народ стонал стоном. И вот Советы стали выгонять толстосумов с насиженных мест, ставить на управление мельницами да магазинами выборных людей.

— Дак ведь опять по правде делают, — не мог тогда не соглашаться с действиями Советов Егор Михайлович. Он и сейчас, вспоминая об этом, думал именно так: «По правде, никак не иначе».

Потом начались хлебозаготовки. Егор Михайлович слышал от сельсоветчиков, сам Ленин обращался: не будет, говорит, хлеба — погибнет революция. Но ведь тогда-то уж погибли бы все надежды на лучшую, справедливую жизнь… Сам свёз к сборне весь запас зерна. Оставил только, чтоб прокормить семью и скотину да вот на семена.

Если бы все так понимали справедливость, как он, коновал Байков! Но богатеи не хотели мирно расставаться с добром. То в одном селе, то в другом стали появляться вооружённые банды. Давно ли слух был — красногвардейцы разогнали белый мятеж в Каменске, а глядь — кулацкие отряды успели уничтожить Советскую власть в Славгороде и нескольких сёлах вокруг него, пока не подоспела та же Красная гвардия. Огонь перекидывается из волости в волость, из села в село…

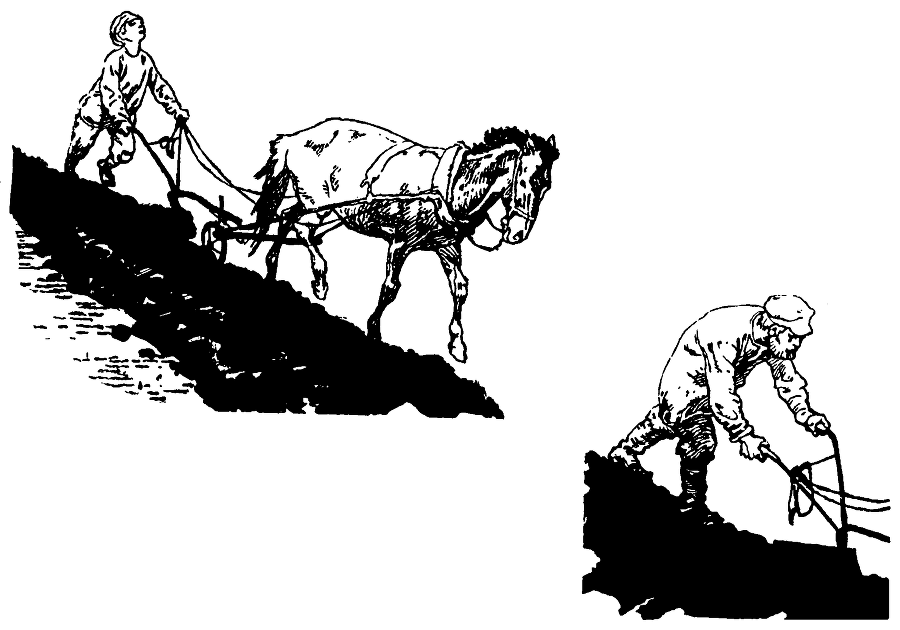

Что ждёт в ближайшем будущем его Поречное, его семью, его самого? Удастся ли мирно вырастить и собрать урожай на поле, которое они с сыном пашут? Вот с такими мыслями шёл Егор Михайлович за плугом. Занятый думой, он не замечал усталости.

Зато Косте, всё время не отстававшему от отца, поспевать за ним чем дальше, тем труднее. Солнце сильнее припекает, становится жарко. Хочется пить. Не мешало бы и пообедать. На меже под телегой, в холодке, стоит крынка с молоком и шаньги. Костина голова будто сама собой то и дело поворачивается туда. Вот и жаворонок напоминает, что пора остановиться, звенит: «В тень! Тю-тю-тень-тень-в-тень!»

Вдруг Костя видит, по дороге прямо к ним несётся коробок.[2] В коробке во весь рост стоит женщина и, намотав вожжи на одну руку, другой нахлёстывает коня. Егор Михайлович тоже увидел её. С ходу остановил лошадь, вытащил лемех из земли и, наскоро обмотав вожжи вокруг ручки плуга, быстро, крупными шагами пошёл к дороге. Всё это — не говоря ни слова. Он так много думал о том, какие перемены и беды могут случиться в Поречном, что сейчас ему не показалось бы неожиданной любая на свете беда. Немного склонив большую круглую голову, как бы бодая что-то впереди себя, совсем как Костя в минуты опасности, пошёл навстречу судьбе.

Но тётка Марья нахлёстывала коня совсем не для того, чтобы поторопить чёрные вести. Она спешила сообщить соседу, что вернулся с фронта его сын, его старшой, Андрей.

Как Костя мчался домой, как спешил встретиться поскорее с братом! А встретился — смутился, оробел. Мало похож был этот большой, заросший, «заматеревший», как сказал кто-то из соседей, человек на молодого парня, которого провожали три года назад. Только усмешка знакомая, озорная. Да и то, сверкнёт и тут же сгаснет.

Андрей вошёл в бывшую свою комнатку, посмотрел на Костины книжки на полке, потрогал, будто узнавая, свою гармонь.

— Играть-то научился, что ли?

Костя пожал плечами. Мол, научился, да што ж с того?

— Ну играй, играй, замест гостинца тебе, — и добро усмехнулся.

Костя ушам не поверил. От радости покраснел до волос.

— Ну что вы, братка! Спасибо вам. А играть я што хошь тебе сыграю, вот послушай-ка…

Но слушать некогда было. В дом повалили соседи, родственники. Мать, вся раскрасневшаяся, с глянцевато-влажным лицом, хлопотала у печи, как и тогда, в провожанье.

Отец тоже распрямил плечи, даже будто выше стал. Пропустив пару стаканов «заветной», стал шумливей, разговорчивей.

— Мать, — сказал, — давай приготовь чего-нето на завтра, созовём беседу, гулять будем. День-от пропадёт — ништо. Небось на тот день нагоним, попоздней прихватим, так, што ли? А чего? Сын вернулся в дом, работник. Хватит, слышь, воевать, эхма! — разудало пристукнул по столу, сразу напомнивши того Егора Байкова, какого давно уже не видали — хмельного, весело-куражливого.

Но Андрей тихим голосом возразил что-то, глядя прямо в глаза отцу. Так, будто говорить неохота, а не сказать — нельзя, а уж коли говорится, то чтоб слышал лишь один, не всё застолье. Отец же так и подался к старшему сыну:

— Белочешские, говоришь, воинские части?[3] И давно?

Тут Косте почему-то стало смешно. Как маленькому.

— Чешутся они, что ли? Почему «чешские»? — смеясь, спрашивал он. Но никто не подхватил его шутки.

— Да кто знат когда. Я сам ехал через Ново-Николаевск — там ещё тихо было, всё аккуратно. И чехов этих видел. По всей сибирской железнодорожной линии их эшелоны растянуты. Сами одеты исправно, сытые, разговор на наш похожий. Оружие при них. Вроде это бывшие пленные, что ли, отпущенные, домой через Сибирь ехали. Которы из них победнее, те сплошь в России остались, с большевиками заодно, за Советскую власть биться, а этих по-хорошему большевики же сами и отпустили, только оружие велели сдать. А командиры у них буржуям иноземным продались. Оружие-то не сдали, а как всю дорогу заняли, так солдат своих и подняли. То есть против нонешней власти, против Советов. Такая ли пальба пошла! И под их руку собираются, слышь, богатенькие. Вот какое дело. Теперь как бы эти белые чехи пыли не напустили не только по железнодорожной линии…

В горнице наступило тяжёлое молчание. Все задумались. Отец ребром ладони отодвинул стакан самогона.

Вместо праздника-гулянки по случаю приезда брата ещё до рассвета выехали в поле. И Андрей поехал.

— Чего отдыхать, — сказал, — я век не пахивал, соскучился…

Через несколько дней Байковы закончили бо́льшую часть пахоты. Была суббота, и вечером Егор Михайлович решил вернуться домой, в село.

Народу опять набилась полная горница. На этот раз за столом не было весёлых разговоров.

— А говорят, и Каменск, слышь, уж боле не советский. Вроде там какое-то сибирское временное правительство.

— Дак временное, пока другие не спихнут…

— А поближе к Каменску-то, в сёлах, говорят, богатеи отбирают назад, что у них общество позабирало, сельсоветчиков бьют, межи обратно перепахивают, у кого земли поубавили.

— Батюшки, да ведь я эвон сколько пластался на новом-то своём наделе! Неужто обратно Поклонову отдавать? — тонким голосом завопил могучий Фрол Затомилин.

— До нас такое дело ещё, глядишь, и не дойдёт. А дойдёт, так и у самих тоже руки-ноги есть. Тоже не смолчим…

— Тихо, ты! — одёрнула своего соседа тётка Марья. — Ещё не знамо, как повернётся, тебя тогда за язык-то потянут…

Костя слушал то одного, то другого, пытаясь понять, что происходит, и не мог. Сказывалась и усталость, накопившаяся за время пахоты, и стакан браги, выпитый за здоровье брата. Шумело в голове, хотелось спать. Наконец, совсем оглушённый и сбитый с толку, он из душной избы вышел во двор, забрался на сеновал и, зарывшись в мягкое сено, сразу уснул.

Ночью на исходе мая прохладно на сеновале с полуразобранной крышей. Но если зарыться в пахучее старое сено да ещё прикрыться зипуном, так в самый раз. Сквозь дыры в крыше видно небо. Оно не тёмное, а какое-то бледное и прозрачное и уходит высоко ввысь, рассеивая неясный свет. Множество мелких, как блёсткие пылинки, зеленовато-прохладных звёзд перемигиваются на нём. Костя смотрит на небо и понять не может — то ли ему снится эта ночь, сеновал, то ли он проснулся и вправду видит всё это.