Между тем по острову распространился слух, что богатство посетило эти скалы, и вот всевозможные торгаши стали взбираться туда. Они развертывали в бедных этих хижинах драгоценнейшие ткани Индии, великолепные материи Гуделура, платки Палиаката и Мазулипатана, кисеи Дака, гладкие, полосатые, вышитые, прозрачные, как день, ткани Сурата прекрасного голубого цвета, материи всевозможных цветов, даже самые редкие — песочного фона с зелеными разводами. Они показывали замечательные шелковые ткани Китая, ажурные, белого атласа, иные — изумрудно-зеленые, иные — ослепительно алые; розовую тафту, всяческий сатин, мягкую, как сукно, китайскую тафту, белую и желтую нанку — вплоть до холстин Мадагаскара.

Госпожа де-ла-Тур хотела, чтобы дочь ее купила все, что доставляет ей удовольствие; она следила только за ценой и добротностью товаров, боясь, как бы продавцы не обманули ее. Виргиния выбрала все, что, по ее мнению, могло быть приятно матери, Маргарите и ее сыну. «Это вот, — говорила она, — годится на мебель, это — для Марии и Доминга». Наконец мешок с пиастрами был израсходован уже, а она все еще не подумала о нужном себе. Пришлось отделить ей часть подарков, которые она раздала им.

Поль, терзаемый скорбью при виде этих даров богатства, которые предвещали ему отъезд Виргинии, пришел несколько дней спустя ко мне. Он сказал: мне с удрученным видом: «Сестра моя уезжает; она уже готовится к путешествию. Прошу вас, пойдемте к нам. Употребите ваше влияние на ее мать и на мою, чтобы удержать ее». Я последовал настояниям Поля, хотя был совершенно уверен, что доводы ни к чему не приведут.

Если Виргиния казалась мне прелестной в синей бенгальской холстине, с красным платком на голове, то, конечно, она была еще очаровательнее, когда я увидел ее одетою по моде местных дам. На ней была белая кисея с подкладкой из розовой тафты. Ее легкий и стройный стан прекрасно обрисовывался корсетом, а белокурые ее волосы, заплетенные в две косы, восхитительно обрамляли ее девственную голову. Прекрасные голубые глаза были полны грусти; сердце ее, взволнованное сдерживаемой страстью, вызывало на лице оживленную краску, а голосу придавало выражение, полное трогательности. Самый контраст с изящным нарядом, который она, казалось, носила против своей воли, делал ее томность еще более трогательной. Никто не мог видеть или слышать ее без того, чтобы не почувствовать волнение. Печаль Поля еще более усилилась от этого. Маргарита, огорченная состоянием сына, сказала ему, отозвав в сторону: «Сын мой, к чему питать ложные надежды, которые делают лишения еще более горькими? Пришла пора открыть тебе тайну твоей и моей жизни. Девица де-ла-Тур в родстве со стороны матери с богатой и очень знатной особой; ты же — только сын бедной крестьянки, и, что еще хуже, сын незаконный».

Это слово «незаконный» очень удивило Поля. Он никогда не слыхал его; он спросил об его значении у матери, которая ответила ему: «У тебя не было законного отца. Когда я была девушкой, любовь заставила меня сделать ошибку, плодом которой был ты. Моя вина лишила тебя отцовского родства, а мое раскаяние — родства материнского. Несчастный, нет у тебя других родных на свете, кроме меня одной!» И она залилась слезами. Поль, обнимая ее, сказал: «О матушка! Раз нет у меня на свете других родных, кроме вас, то я еще больше буду вас любить. Но какую тайну открыли вы мне! Я теперь понимаю, отчего девица де-ла-Тур уже два месяца избегает меня и отчего она решила уехать. О, конечно, она презирает меня!»

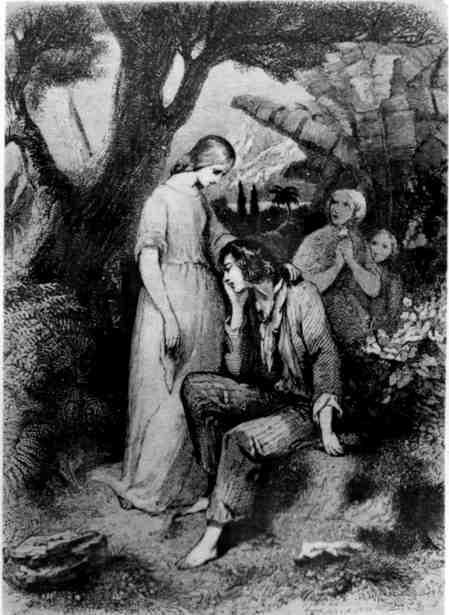

Между тем наступил час ужина. Сели за стол; однако каждый из сотрапезников, взволнованных разными чувствами, ел мало и не говорил. Виргиния встала первой и пошла на то самое место, где мы сейчас находимся. Поль скоро последовал за ней и сел рядом. Они некоторое время хранили глубокое молчание. Была одна из тех чудных ночей, которые столь обычны под тропиками и чью красоту не сможет передать искуснейшая кисть. Луна появилась среди небесного свода, окруженная завесой облаков, которую мало-помалу рассеивали ее лучи. Свет ее легко разливался по горам острова, по их вершинам, сиявшим серебристо-зеленым светом. Ветры затаили дыханье. Слышно было в лесах, в глубине долин, на вершинах скал перекликанье, нежный щебет птиц, которые ласкали друг друга в гнездах, радуясь светлой ночи и тишине воздуха. Все шевелилось в траве, даже насекомые. Звезды сверкали на небе и отражались на глади моря, которое повторяло их дрожащие очертания. Виргиния обежала рассеянным взором широкий и темный горизонт, отделенный от берега острова красными огнями рыбаков. Она заметила у входа в гавань огонек и тень: то был фонарь и корпус корабля, с которым она должна была отплыть в Европу и который готовился распустить паруса, ожидая на якоре конца штиля. При виде этого она почувствовала боль и отвернулась, дабы Поль не заметил, что она плачет.

Госпожа де-ла-Тур, Маргарита и я сидели в нескольких шагах от них, под бананами, и в ночной тишине ясно слышали их разговор, который не забыт мною.

Поль говорил ей: «Сударыня, вы, говорят, уезжаете через три дня. Вы не боитесь подвергнуться опасностям моря, — моря, перед которым вы испытываете такой страх?» — «Я должна повиноваться родным и долгу», — ответила Виргиния. — «Вы покидаете нас, — возразил Поль, — ради дальней родственницы, которой вы никогда не видели». — «Увы, — сказала Виргиния, — я хотела бы остаться здесь на всю жизнь; но моя мать не хочет этого. Мой духовник сказал, что такова воля божия, чтобы я ехала, что жизнь есть испытание… О, это — тяжелое испытание!» — «Как! — возразил Поль. — Так много доводов заставили вас решиться и ни один не удержал вас. Ах! Есть еще один, о котором вы не говорите мне. Богатство очень привлекательно. В том новом свете вы скоро найдете, кого назвать именем брата, как вы уже не называете меня. Вы выберете его, брата этого, среди людей, достойных вас по происхождению и по богатству, а я не могу вам этого дать. Но чтобы стать счастливее, куда направите вы путь? Где найдете вы страну, которая была бы вам дороже той, где вы родились? Где встретите вы общество более приятное, чем то, которое любит вас? Как будете вы жить без ласк матери вашей, к которым вы так привыкли? Что будет с ней, с ней самой, уже пожилой женщиной, когда она не увидит вас возле себя, за столом, в доме, на прогулке, где она опиралась на вас? Жестокая! Я не говорю уже о самом себе; но что будет со мной, когда утром я не увижу вас больше с нами и ночь придет, не соединив нас; когда я буду видеть эти обе пальмы, посаженные при нашем рождении, этих долгих свидетелей нашей взаимной дружбы? Ах! Если новая судьба влечет тебя, и ты стремишься к иным странам, прочь от родины, к иным благам, нежели добываю я, то позволь мне сопровождать тебя на корабле, на котором ты едешь. Я стану ободрять тебя во время бурь, которые так страшат тебя на суше. Я упокою голову твою на моей груди, я согрею сердце твое у моего сердца; и во Франции, куда ты едешь за богатством и знатностью, я буду служить тебе, как раб. Счастливый одним твоим счастием, средь этих палат, где тебе будут служить и обожать тебя, я еще буду настолько богат, настолько благороден, чтобы принести тебе величайшую из жертв, умерев у ног твоих».

Рыданья заглушили его голос, и мы тотчас услышали голос Виргинии, которая так говорила ему, прерывая слова вздохами: «Ради тебя уезжаю я… ради тебя, которого я каждый день вижу согбенного работой, чтобы прокормить две семьи. Если я пользуюсь возможностью разбогатеть, то это для того, чтобы сторицею воздать тебе за добро, которое ты сделал нам. Разве есть богатство, достойное твоей дружбы? К чему говоришь ты мне о своем происхождении? Ах! Если бы мне дано было выбрать себе брата, неужели я избрала бы кого-нибудь, кроме тебя? О Поль! Ты мне гораздо дороже брата! Чего стоило мне оттолкнуть тебя далеко от себя! Я хотела, чтобы ты помог мне уйти от себя самой, пока небо не благословит наш союз. Теперь же… я остаюсь, я еду, я живу, я умираю… Делай со мной, что хочешь. О! Я — несчастная девушка! Я могла противиться твоим ласкам, но не могу перенести твоего горя».