Копья были местные ланцетовидные, были освоены и франкские образцы — «копья с крылышками». С середины X в. появляются как бы творчески переработанные образцы копий, наследующие и тем и другим традициям.

Массовым северным оружием были боевые топоры, часто встречались «топоры с бородкой», но были и топоры с равномерно расширяющимся лезвием, широколезвийные. В X в. была выработана как бы общепринятая модель — боевая секира викингов. Это был равномерно расширяющийся топор с небольшим преимуществом в пользу передней (наружной) части.

Мечи, очевидно, были заимствованы викингами в Западной Европе. В самом начале это были обычные «каролингские мечи» с прямой гардой и верхним перекрестьем, треугольным навершием. Дружинники и военачальники имели мечи богато украшенные, с вогнутыми гардами, сложнопрофилированными навершиями. Впоследствии возникают мечи, осложнённые восточным воздействием: с выгнутой гардой, выпуклым навершием. Рукояти мечей иногда украшались руническими знаками.

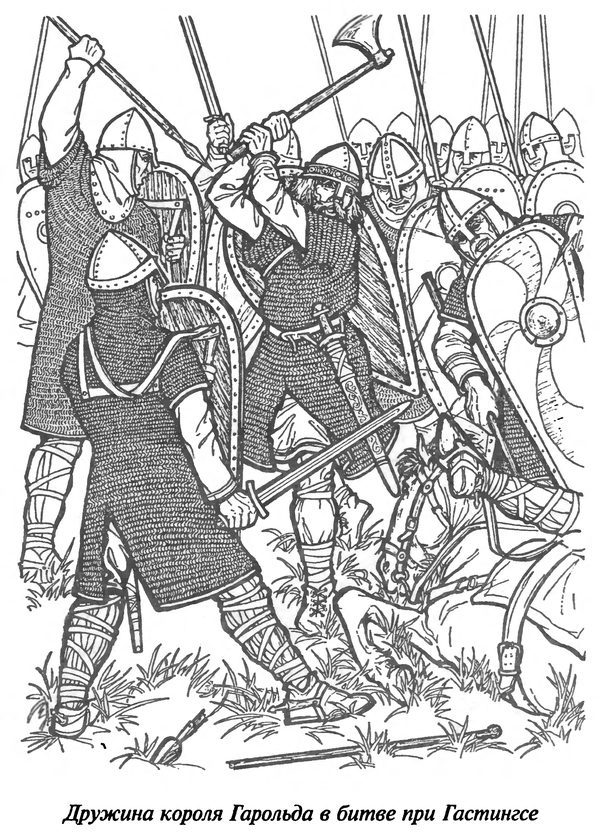

В бою войска «конунгов-викингов» использовали традиционную для викингов тактику, очень схожую с действиями армии короля Гарольда.

Войска Харальда Хардрады высадились в Нортумбрии, захватили Йорк и разбили войска местного графа. Король Гарольд оказался меж двух огней. Но он принял важное решение: оставив юг страны без прикрытия, не дожидаясь высадки Вильгельма, он устремился к Йорку. За четыре дня его войска прошли более 300 км.

Войска Харальда Хардрады были уверены в победе, они ждали мирных переговоров с местными жителями, выдачи заложников и выплаты дани. Было оговорено место для встречи, и неподалёку расположилось датско-норвежское войско на обоих берегах речки.

Вместо ожидаемого посольства викинги увидели стремительно приближавшиеся войска короля Гарольда. Он атаковал не ожидавших его появления викингов и после жестокого боя полностью разгромил их. Харальд Хардрада, великий воин, поэт и герой многих сказаний, пал в бою, вместе с ним погиб и приведший его на английские берега Гостиг. Битва 25 сентября при Стемфордбридже стала последней битвой с викингами на английской земле.

Остатки разгромленного войска Хардрады погрузились в 24 ладьи (вместо 200–300) и отплыли, чтобы больше не возвращаться к английским берегам.

Но 1 октября Гарольд узнал, что в его отсутствие Вильгельм вторгся в Англию с юга. Воспользовавшись уходом войска Гарольда на север, Вильгельм высадился на английском побережье 28 сентября на юге королевства в районе Гастингса.

Среди высадившихся не было единства. Обилие рыцарей, каждый из которых почитал себя равным герцогу, вызвало много споров о будущих действиях на английской территории. Пока же войско Вильгельма бездействовало.

Упустив возможность разбить норманское войско во время переправы через пролив в морском бою, Гарольд поспешил на юг. Он вновь бросает свои войска в изнурительный марш. Ополчение, вряд ли способное повторить подобную «прогулку», распускается. По дороге набираются новые воины, они плохо вооружены, многие впервые будут участвовать в военных действиях. Да и сама королевская дружина понесла большие потери в битве с викингами…

Гарольд выбрал позицию на вытянутом холме, имея в тылу лес. В сторону противника был крутой спуск, в центре холм разрезался лощиной. Вечером 13 октября саксы укрепили подступы к вершине холма. Возможно, это был завал, засека или палисад.

На рассвете 14-го войско стало на позиции. Конные хьяскарлы спешились и вместе с пешими дружинниками образовали центр. По флангам стали ополченцы. Всего была образована фаланга на 300–400 метров по фронту, имевшая по 20 человек в глубину.

Вильгельм построил свои войска в три линии. Впереди стали лучники и арбалетчики, во второй линии — пешие копейщики, в третьей — конные отряды.

Вскоре после рассвета норманские лучники начали сражение, приблизившись менее чем на сто метров к фаланге саксов. Но пущенные снизу вверх стрелы либо не долетали, либо перелетали, либо отражались щитами англосаксов.

Расстреляв боезапас, лучники отошли, а вторая линия норманского войска бросилась с копьями наперевес в атаку на холм.

Англосаксы встретили врага градом камней, которые швыряли руками или метали при помощи пращей, а затем стали метать дротики. Копейщики норманского войска откатились с потерями.

Вильгельм повёл в бой третью линию — конницу. Эта атака тоже была отбита. Правый фланг англосаксонского войска (недисциплинированные ополченцы) устремился вниз по склону, преследуя отступавших рыцарей. По рядам норманской армии пронёсся слух, что Вильгельм убит. Началась паника.

Вильгельм сорвал с головы шлем, чтоб все видели его лицо, и галопом проскакал вдоль отступающего центра своей армии. Паника улеглась. Более того, Вильгельм смог собрать часть своей конницы и ударил на ополченцев противника, которые сбежали с холма, увлечённые преследованием. После короткого боя ополченцы, не выдержав напора рыцарей, рассеялись по всему склону.

Стремясь закрепить успех, Вильгельм атаковал конницей центр противника, но вновь был отбит. Тогда он попытался выманить какую-то часть армии Гарольда на равнину и приказал имитировать отступление.

Несмотря на строжайший приказ Гарольда ни в коем случае не покидать позиции, часть ополченцев всё же поддалась на уловку Вильгельма и попыталась преследовать. Им дали спуститься с холма, окружили и перебили у подножья. Но основная часть войска Гарольда оставалась на вершине холма и продолжала отбивать атаки.

Несколько часов нормандцы чередовали обстрел холма из луков и арбалетов с пешими и конными атаками. Вильгельм приказал открыть навесной огонь, стрелять под большим углом, чтобы стрелы падали сверху почти отвесно. Потери среди саксов увеличились, но даже к вечеру войско Гарольда продолжало удерживать свои позиции.

Вечером случайная стрела поразила короля Гарольда в глаз. Смертельное ранение совпало с новой атакой нормандцев. Англосаксы, оставшись без командования, нарушили строй. Ополченцы побежали. На холме остались лишь королевские дружинники, сомкнувшиеся вокруг тела своего короля. Нормандцы окружили их и смяли. К наступлению темноты холм был занят воинами Вильгельма.

Сам Вильгельм возглавил преследование бегущих. В лесу часть королевской дружины пыталась организовать сопротивление, и Вильгельм, неосторожно углубившись в лес, чуть не погиб. Последняя схватка в лесу закончилась окончательной победой завоевателей.

Бату-хан

(? – 1255 гг.)

Бату-хан (Батый) был внуком великого воителя Темучина, получившего титул Чингиз-хана (величайшего из ханов). Дед Батыя, Чингиз-хан, и отец, Джучи, умерли в один и тот же год — 1227. Старший брат Батыя отказался от главенства в семье. Отцовское наследство — улус Джучи — поделили меж собой три сына, образовав, Белую, Синюю и Золотую Орду. Батыю досталась Золотая Орда.

Улус Джучи был образован на завоёванных территориях. Для охраны и защиты его по завещанию Чингиз-хана выделялось 4 тыс. монгольских воинов, кроме того, молодые ханы получали право набирать ополчение из подвластных народов.

До 1235 г. Бату-хан ничем особым не выделялся и в войнах, которые продолжали вести монголы после смерти Чингиз-хана, себя не проявил. Но в 1235 г. собрание монгольских воинов — курултай — именно ему, хану самых западных пределов новой Монгольской империи, поручает продолжить движение на запад. Л.Н. Гумилёв считал, что Батый «имел задание рассеять половцев, что он и сделал, и заключить приемлемый мир с оседлыми соседями, от которых можно было бы не ждать контрудара».

Собрав 30-тысячное войско (из них 4 тыс. монголов), Батый выступил в 1236 г. в поход, который его западными соседями был воспринят как «грандиозный» и «произвёл на современников ошеломляющее впечатление».

Степень непосредственного руководства войсками со стороны самого Батыя не совсем ясна. Известно, что к нему был как бы приставлен один из любимых сподвижников Чингиз-хана — Субэдей.