Вопрос об использовании стремян очень важен для понимания проблемы зарождения внутри франкского королевства рыцарской кавалерии. Дело в том, что главным приёмом рыцарей было нанесение таранного удара копьём, при котором ноги упирались в стремена. Копьё при этом держали одной рукой, так как в другой был щит (и поводья). Франками применялся способ «лежащего копья»; при нём всадник сжимал копьё ладонью, повёрнутой вверх, одновременно удерживая копьё локтем под мышкой. То есть копьё держалось уже «по-рыцарски» (в отличие от позднеримских клибанариев, которые держали его двумя руками), но посадка на лошади была ещё далеко не «рыцарской».

Ряд историков полагает, что противник франков не имел обильного защитного вооружения, и потому франкам стремена просто не были нужны — они якобы нужны лишь при нанесении рубящего удара мечом, пробивающего доспехи. Другие историки склонны видеть во франкской кавалерии того периода всего лишь ездящую пехоту. Есть также мысли, что были какие-то приспособления, позволявшие компенсировать отсутствие стремян.

Ответы на эти вопросы можно было бы найти, исследуя останки лошадей той эпохи: были это рыцарские першероны с высотой в холке до 170 см или лошади, подобные животным античного периода, не обладавшим большим ростом. Но в захоронения франкских воинов, согласно христианской обрядности, лошадей уже не клали. В любом случае нужно отметить, что кавалерия ещё не утратила античной традиции спешиваться во время боя.

Вооружение всадника было более разнообразным, чем у пехотинца, оно состояло из шлема, доспеха (чешуйчатого или ламелярного), меча с ножнами (scogilum), пары ножных щитков (bagnbergae), щита и копья.

Шлемы были прежних типов, такие, как сфероконический, клёпанный из 4 или 6 сегментов. Но были и исключения, например «банденгеймский шлем», получивший своё название по эльзасской деревушке. Его стрельчатая форма, сам материал — бронза, усиленная железом, — указывают на иранское происхождение. Возможно, какие-то предметы вооружения импортировались из Ирана или Византии.

Вооружение стоило немалых денег. Конь стоил 12 солидов, меч с ножнами — 7, меч без ножен — 3, куртка-доспех (brunia) — 12, шлем — 6, поножи — 6, щит с копьём — 2. Таким образом, доспех мог оцениваться в 45 солидов, при том что корова стоила 3 солида. Следовательно, доспех можно было оценить в 15 коров, но впоследствии цена доспеха возрастает и в каролингскую эпоху составляет уже 18 волов или 36 коров.

Не случайно поэтому главным трофеем на войне были доспехи и вооружение поверженных воинов, которых после сражения обирали буквально до нитки.

Таким образом, у франков значительно прогрессировала кавалерия, но пехота всё ещё оставалась главным родом войск.

В заключение рассказа о вооружении франков хотелось бы привести фрагмент из источника, отстоящего от описываемых нами событий на 40 с небольшим лет, но ярко иллюстрирующий, что представляло из себя войско франков. Это рассказ святого Ноткера Сент-Галленского о наступлении Карла Великого на Павию: «Едва он умолк, как на западе появилась грозная чёрная туча, предвещая ужасный ураган. Померк дневной свет, и воцарилась жуткая темнота. Император приближался. Сверкание клинков ослепляло осаждённых. День был мрачнее чёрной ночи. И они узрели его наконец. Это был Карл, железный император. На голове — железный шлем, руки его — в железных наручах, грудь и широкие плечи покрыты железными латами, в левой руке высоко поднято железное копьё, в правой — рукоять непобедимого меча. Даже чресла его, обычно незащищённые, чтобы легче садиться в седло, были покрыты железными латами… Даже щит его был целиком из железа. И конь его тоже поблёскивал железным блеском. И свита старалась во всём походить на императора. Железом наполнились поля и равнины. Солнце сверкало, отразившись в сиянии железа. И народ Павии, став от ужаса холоднее самого железа, преклонил колена перед хладным клинком. Обитатели мрачных и грязных подвалов побледнели от ужаса, увидев сверкающие клинки. Слышались отовсюду стенания горожан:

Поистине это было начало «железного века».

Франки для боя выстраивались в плотные боевые порядки, своего рода фалангу, но без должного обеспечения флангов и тыла. Дело стремились решить одним ударом, общим порывом, стремительной атакой. У них, как и у арабов, была хорошо развита взаимовыручка, основанная на родственных связях.

Выступив против арабов, Карл поставил своё войско поперёк старой римской дороги, уперев его фланги в реки Клен и Вьенн. Водные преграды в тылу обрекали франков на полное уничтожение в случае поражения и бегства. В то же время фланги, излюбленный объект атак арабской конницы, были прикрыты. Тем самым Карл как бы провоцировал арабов на мощный фронтальный удар.

Основу боевого порядка франков составила пехота, построенная сплошной фалангой. Перед её фронтом рассыпались лучники. На флангах Карл поставил отряды тяжеловооружённой конницы. Они стояли «неподвижно, словно стена, плечо к плечу, словно глыба льда», — сказано в одном из источников.

Арабы несколько дней не решались атаковать франков. Шесть дней длилось противостояние. Наконец арабы выстроились в четыре линии и завязали сражение. Они линия за линией бросали свою конницу на франкскую фалангу. Каждая атака доходила до рукопашного боя. Но франки не теряли строй, стояли стеной, «поражая арабов мечами».

Потери арабов возрастали. В одной из атак был убит Абд-эль-Рахман.

Когда арабы растратили боевой порыв (некоторые источники говорят, что их атаки продолжались до ночи), рыцарская конница под командованием графа Эда Аквитанского, стоявшая на правом фланге франков, контратаковала.

Одни исследователи считают, что конница франков прорвала линии арабов и захватила их лагерь, другие предполагают, что Эд Аквитанский лишь обошёл левый фланг противника, приблизился к его лагерю и тем самым заставил арабов броситься на защиту своего обоза, и т.д.

Ночью арабы отошли в свой лагерь (либо они выбили оттуда франков, либо просто не пустили их туда в ходе сражения). Здесь войскам стало известно, что Абд-эль-Рахман погиб. Оказавшись без предводителя, арабы той же ночью спешно ушли на юг, прикрывшись заслонами своей конницы.

На заре следующего дня Карл опять построил своё войско для сражения. Но ожидаемых атак не последовало. Разведка франков, осторожно выдвинутая вперёд, обнаружила бегство врага. Опасаясь ловушки со стороны противника, который мог попытаться заманить тяжеловооружённую и малоподвижную конницу франков в ловушку, отрезать её от пехоты и разгромить, Карл отказался от преследования. Кроме того, он не хотел лишиться возможности подробно разобраться с трофеями, поскольку разведка донесла, что арабы бросили значительную часть обоза.

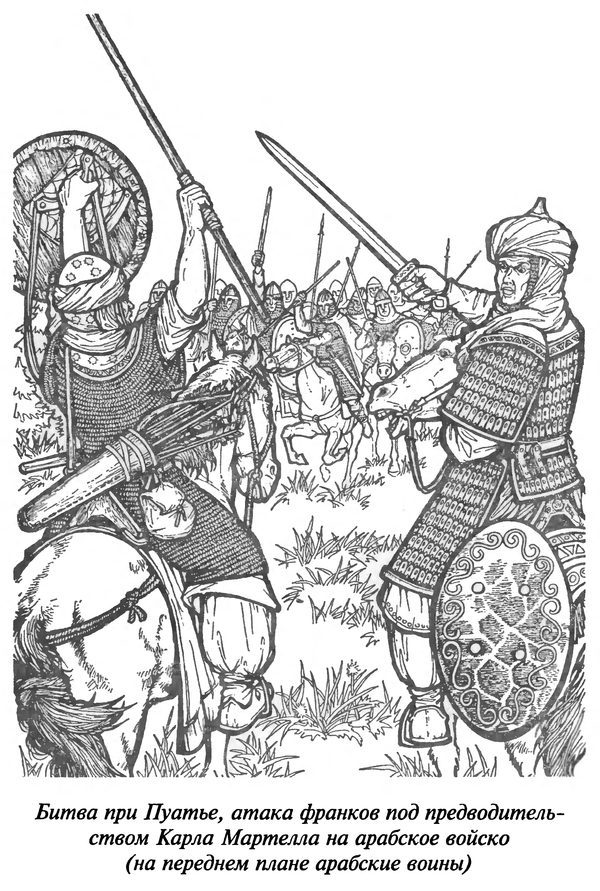

Битва при Пуатье предотвратила завоевание арабами Европы и, соответственно, исламизацию её. Арабы ещё долгое время были властителями Испании, но последовавшая Реконкиста вытеснила их за пределы Европы.

Вильгельм I Завоеватель

(1028–1087 гг.)

Немногие биографы могут похвастаться тем, что их герой в одном сражении завоевал себе корону целой страны и этим же сражением завершил целую историческую эпоху. Таким человеком стал Вильгельм, сын герцога Нормандии Ричарда I. Он завоевал себе английскую корону, а эпоха, которую он завершил в Европе, называлась «эпоха викингов». Она началась для Западной Европы 8 июня 793 г., когда скандинавские пираты напали на монастырь Св. Кутберта на острове Линдисфарн.

Как считает скандинавская традиция, а за ней и германская, все германские племена вышли из Скандинавии, этой «утробы народов» (vagina nationum). Первая волна германцев — остроготов, визиготов, гепидов, вандалов, бургундов и лангобардов — неудержимо прошла с северо-востока на юго-запад и захлестнула гибнущий мир Римской империи. К VI в. это движение как будто исчерпало свои силы, но в конце VIII в. новые волны скандинавов обрушились на Европу.