О месте Гейне в ее жизни она могла бы сказать словами Цветаевой: «Генриха Гейне — нежно люблю, насмешливо люблю — мой союзник во всех высотах и низинах, если таковые есть». В своей «матрацной могиле» в квартирке, зажатой между «фалафелем» и гаражом, она продолжала работать почти до самого конца. Иногда бывали перерывы, когда дул из пустыни горячий хамсин, поднималось давление, она на время теряла зрение. Но — «Ванька-встанька», «Феникс», как называла ее Ариадна, — перемогала недуг и снова возвращалась к своим «милым спутникам». Она много думала над заглавием последней главы о «Крысолове» Цветаевой — хотела перефразировать Мандельштама: «…и снова скальд чужую песню сложит и как свою ее произнесет…» Я предложила ей скомпилировать: «Своя чужая песнь».

«Свою главу о МЦ я писала запоем, как она сама своего „Крысолова“. Не знаю, как читателям, а мне в процессе статьи уяснилось гениальное письмо Пастернака о поэме. Даже стыдно писать после него. Книга („Переписка Бориса Пастернака“, я послала ей из Парижа. — И.Е.) у меня, и такая прекрасная, поддерживает в часы ночных бдений. Не говорю уж о письме Марине о Крысолове. Если бы я могла понять его во всей его мудрости, вышла бы хорошая глава о Цветаевой. Только теперь, когда все мысли о цветаевском Крысолове, обнаружила, что в некоторых пунктах — о лейтмотивах, о слове как организующем начале — додумалась до похожих идей».

То, что Инна до конца дней оставалась открытой, живой, доказывает ее новое отношение к Цветаевой. Выбор темы книги был сделан по любви, но второго романа с Цветаевой у нее не получилось. Если погружение в Гёте и Гейне она пережила как настоящие влюбленности, с Цветаевой она боролась, не принимала, оспаривала. В Гёте и Гейне она нашла союзников — в равнодушии первого к «мелким мировым дрязгам», в стоицизме второго, в его искусстве «не врать себе». Но между ее полудетским обожанием Марины и возвращением к ее поэзии в последние годы пролегла целая тяжелейшая жизнь, и вынесла она из этой борьбы терпимость и жизнелюбие — качества, прямо скажем, не из репертуара Цветаевой. «МЦ всегда отличала жизнебоязнь, — писала она в одном из „итоговых“ писем — работа шла к концу, — об этом где-то в письмах Эфрона есть. А у Пастернака всегда была жизнеотвага. Помнишь? „И это тянет нас друг к другу“. Отсюда очень многое — и повышенное чувство благодарности жизни и людям, и отсутствие чувства правоты, которое особенно дорого в наше время, когда все носятся со своей правотой и обвиняют друг друга. Я недавно думала, как вколачивает МЦ свои „формулы“, а в результате — лучшие стихи это те, где в конце концов оказывается, как в „Тоске по родине“, что „формула“ — не права…»

Да, второй ее роман с Цветаевой не состоялся, она видела ее теперь во многом другими глазами, «вне романтической легенды», жизнь скорректировала угол зрения.

В последний раз мы виделись с ней в Париже осенью 1989 года. Мы сидели в Люксембургском саду около прелестного фонтана Медичи, усыпанного золотыми сентябрьскими листьями, и вспоминали нашу московскую молодость, Чистые пруды, Фурманный, поездки в Тарусу, «Ушатию», Ариадну… За решеткой сада веселился тот самый Париж, который с такой радостью оставила Ариадна пятьдесят лет назад, рванувшись навстречу своей мученической судьбе.

— Да, она отказалась от жизни, после лагеря это было похоже на затянувшееся умирание. Но я слишком хорошо знаю, каково подчинить все идее выживания. Я вдруг стала замечать, как вульгарна эта пресловутая жизнестойкость, как вообще пошла жизнь без мысли о смерти. Помнишь Введенского? «На смерть, на смерть держи равненье, поэт и всадник бедный!»

В сущности, мы разговаривали с ней всю жизнь. И в зимних сумерках, когда я провожала ее после уроков вдоль Чистых прудов, и в ее комнате с окном-фонарем, и в бесконечных письмах — сначала в мое изгнание, в лагерь, потом к ней в эмиграцию, в Израиль, и во время редких встреч последних лет, — все это был один нескончаемый диалог. И теперь, когда уже нет на свете моего бессменного собеседника, остается лишь благодарить судьбу, что она послала мне его в начале жизни, ибо «любить с силой, равной квадрату дистанции, — дело наших сердец, пока мы дети».

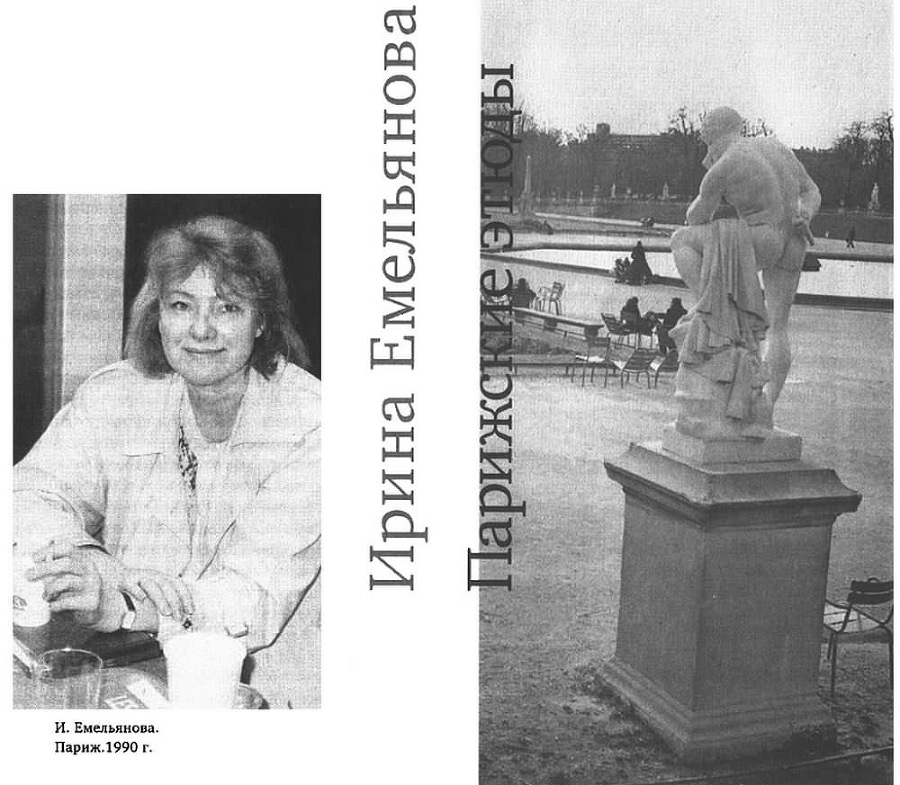

И. Емельянова

Парижские этюды

В тот самый Париж, который с такой радостью оставила Ариадна Сергеевна в 1937 году, я приехала через пятьдесят лет. И здесь судьба подарила мне еще одну встречу с человеком, не оставившим следа ни в литературе, ни в науке, ни в искусстве (знаменитое тютчевское — о русской женщине — «прошла как облак дыма»), а просто сумевшим в тяжелейших испытаниях эмиграции, нищеты, потерь сохранить свои «прирожденные заслуги» — благородство породы, изящество облика, аристократизм, бессребреничество, насмешливый (и над собой в первую очередь!) склад ума, такую обаятельную русскую «надбытность», безвозвратно ушедший наш прекрасный язык… Я говорю о Марианне Львовне Сувчинской, дочери философа Карсавина, племяннице знаменитой балерины. Той, что девочкой вместе с родными отплыла от Николаевского моста в Петербурге на последнем пароходе, когда неблагодарная родина вышвыривала людей, составлявших ее славу… Это было 16 ноября 1922 года. Во Франции она стала женой Петра Петровича Сувчинского — блестящего публициста, издателя, музыканта. Когда я пришла в их дом на улице Сен-Санса, хозяина уже не было в живых. С ним свел дружбу ранее меня приехавший во Францию мой муж Вадим Козовой, поэзией которого Сувчинский восхищался. Я же подружилась с Марианной — Марьяной, как мы называли ее с легкой руки Вадима, воспевшего ее в своем тексте «Блошка Марьянушка». Нашей дружбе было всего несколько лет — она зацепила меня только краешком своей судьбы, но благодаря этому мне есть куда оглянуться. Год перед смертью она провела в доме для престарелых, и, снаряжая ее в этот последний путь, разбирая оставшиеся письма и бумаги, я нашла несколько конвертов, надписанных когда-то много-много лет назад моей рукой: я отправляла из Москвы письма и книги на эту улицу Сен-Санс от Б. Л. Пастернака — ведь я была «почтмейстером». И протянулась ниточка…

Итак, ее последний год.

Это Пятнадцатый район, где селилась горемычная русская эмиграция первой волны. Метро «Шарль Мишель». За спиной — гигантские супермаркеты, а улица, ведущая к площади (она маленькая, как почти все площади Парижа), узкая. Со старыми домами, булочными, ресторанчиками. У метро продают цветы. Из стоящих прямо на земле ведер выбираю один. Поскольку на дворе весна, пусть это будет тюльпан. С цветком в руках иду по улице Антрепренер, захожу в угловую булочную, где покупаю одно пирожное. Без крема, так как в прошлый мой приход она размазала его по халатику, и Франсуаза, медсестра, долго оттирала пеструю ткань.

У входа в приют на скамейках сидят старушки — те, кому дано «право на выход». У каждой на плечике приколот бадж — с именем и фамилией. Марьяне сначала было тоже дано такое право, а потом, когда она ушла в неизвестном направлении на какой-то якобы автобус, которого не нашла («Представляете, душка? Здесь нет ни автобусов, ни метро. Что это за город?»), ее этого права лишили. Старушки чистенькие, даже завитые, у некоторых собачки, и щебечут о чем-то, и улыбаются в пространство.

«Ансельм Пайен», приют для престарелых. В холле внизу его портрет — серьезный господин, с усами и в галстуке. Каждый раз боязливо взглядываю на милую служительницу за стойкой: можно ли подниматься, жива ли?

— А, вы к русской даме? Марианна? Пятый этаж, подождите лифта.

Сначала Марьяна была на первом, в отдельной комнате (думала, что она в отеле), был даже уют: лампа из дома, приемник, замечательная фотография отца — тонкое, одухотворенное лицо, в изящных пальцах дымящаяся папироса. В первое время она по-хозяйски распоряжалась: «Садитесь сюда, сейчас нам принесут чаю. Это очень неплохой отель. Но почему-то одни старухи!» Однако беспамятство наступало так быстро, так часто стала она ночью уходить на свой «автобус», звонить Пете и маме по ночам, отвечать на все вопросы только по-русски, что доглядывать за ней стало трудно. Еще на той неделе я видела ее, уходя, в окне первого этажа, она пыталась через стекло накормить голубей и уже забыла обо мне, хотя я и кричала, и махала руками…