Когда мы несколько освоились с обстановкой, обсушились и, признаться, воспрянули духом (так велика сила костра!) — ветер вдруг начал слабеть, и на огонь стали падать хлопья снега. Василий Николаевич ещё раз осмотрел обмёт, затем стесал кору с двух кедров, чтобы соболь не мог взобраться на них, и привёл к огню Черню. Мы стали ужинать.

Будто под тяжестью падающего снега, ветер почти совсем затих, и только иногда, откуда-то сверху, доносились его последние порывы. Непроглядная тьма окутывала цирк. Надья горела вяло, и снова холод стал проникать под нашу одежду.

Предстояла неприятная ночь.

Мы разделили ночь пополам. Я должен был караулить обмёт с вечера, а мой соболятник на это время — уснуть. Но что это за сон без постели, на таком холоде да ещё к тому же в снегопад. Он беспрерывно вертелся, обогревал то один бок, то другой, а когда холод начинал овладевать им, он вскакивал, закуривал трубку; проходила минута — другая, и трубка падала изо рта, а вслед за нею валился на хвою и сам охотник, но спал не долге, снова вскакивал и, прижавшись к надье, отогревал руки, грудь, спину и подолгу искал затерявшуюся трубку.

Я сидел близко у надьи. Усталость брала своё, тепло нагоняло сон, хотелось свернуться клубком и отдаться блаженным минутам отдыха, но мысль, что можно прозевать «казака», не на шутку тревожила меня, и я то тихо пел, то вставал и начинал выбивать ногами дробь, а когда и это не помогало, брал горсть снега и натирал им лицо.

Измотал свои силы и Черня. Чтобы быстрее соболь выскочил из россыпи, Василий Николаевич привязал собаку к пню, находящемуся рядом с надьёй, и она, положив морду на вытянутые лапы, казалось, дремала. Присмотревшись же внимательно, я убедился, что она отдыхала, ни на минуту не забывая ту обстановку, которая окружала нас. Её глаза изредка приоткрывались и внимательно всматривались в темноту, влажный нос, не переставая, втягивал воздух. Но больше всего у Черни работал слух. Казалось, природа нарочно создала у лайки слишком подвижные уши; они всё время были настороже, поворачивались в одну, в другую сторону, то подвигались вперёд и замирали, то вдруг становились, и казалось, их острые концы вот-вот соприкоснутся. Черня не надеялся ни на нас, ни на обмёт, он верил в свой слух, в своё замечательное чутьё и в силу своих ног. Это непревзойдённое качество сибирской лайки и сделало её лучшим другом человека в тайге.

В полночь снегопад ослабел. Мищенко проснулся, и, пока отогревался у огня да прочищал трубку, я осмотрел обмёт.

— Не ушёл ли, что-то никаких признаков? — возвратившись к огню, спросил я промышленника.

— Кто его знает. Я и сам подумываю, нет ли у него под россыпью другого хода. По времени ему пора показаться, ведь голодный же, бестия, — ответил спокойно Василий Николаевич, не глядя на меня.

Пришла моя очередь отдохнуть. Я ещё несколько минут был в состоянии мыслить, говорить, но усталость окончательно овладевала мною, и стоило только прилечь, как я немедленно уснул. Это не были минуты сладостного отдыха — холод неотступно напоминал о себе, и я так же, как и мой товарищ, не просыпаясь, вертелся и всё ближе подвигался к надье, пока не загорелась телогрейка.

Вначале, сквозь сон, я почувствовал приятное тепло, которое скоро перешло в физическую боль. Огонь быстро проник сквозь всю одежду и немилосердно обжигал тело. До моего сознания дошло, что где-то пожар, что я уже горю, но пробудиться не было сил, и только когда Василий Николаевич почувствовал запах горящей ваты и стал засыпать прогоревшую дыру снегом, я проснулся.

Прогорела телогрейка, гимнастёрка и бельё. Хорошо что мы всегда носили с собой сумочку с нитками, иголками, дратвой и прочим. Мне пришлось немедленно заняться починкой.

Всё вокруг нас от выпавшего снега повисло, отяжелело, под ним упрятались и наши вечерние следы. Ночь попрежнему была тёмной, и казалось, ей не будет конца, а снег всё шёл и шёл. Я пришивал заплаты к телогрейке, а Мищенко о чём-то рассказывал. Вдруг будто пушечный выстрел разорвал нависшую тишину; вздрогнули скалы цирка, посыпался с хвои снег.

Мы вскочили. Поднялся и Черня. Шум усиливался и с нарастающей быстротой надвигался на нас.

— Обвал! — произнёс промышленник, и в его голосе прозвучал не то испуг, не то растерянность.

Весь цирк вдруг заполнился невероятными звуками. Всё грохотало, трещал лес, словно грозовые разряды, слышались удары скатывающихся по крутым откосам цирка каменных глыб.

Мы стояли в оцепенении, не зная, что делать. Звуки, смешиваясь между собою, стали постепенно замирать, и вскоре глухая тишина окутала цирк.

Закончив починку, я снова уснул.

Не помню, сколько времени я находился в забытьи, но, пробудившись, я не нашёл возле себя надьи: она успела истлеть. Нашу стоянку освещал небольшой костёр, в котором догорали остатки дров. На востоке нарождалось утро; чуть заметный рассвет уже оконтуривал рубцы нависших над нами скал. Как привидение, один за другим, появлялись перед нами кедры, и скоро стали заметны заиндевевшие нитки обмёта.

Промышленник, уронив голову на грудь, похрапывал. Я встал. Черня сидел на задних ногах, напряжённо всматриваясь в глубину обмёта, несомненно, там что-то привлекало его внимание. Только теперь я заметил, что Василий Николаевич привязал Черню к своей ноге. Ну, как тут было не прийти в восторг от нашей лайки! Она должна гонять соболя, облаивать его, караулить, да ещё и будить промышленника! Растроганный этой картиной, я уже готов был броситься к нему, обнять и излить свои чувства, как вдруг всполошились и загремели бубенчики. Черня изо всей силы рванулся вперёд. Василий Николаевич упал и, разметав руки, потащился по снегу за Черней. А бубенчики, захлёбываясь, играли тревогу.

Я подбежал к чёрному шарику, вертевшемуся в обмёте, и стал накрывать его. Подполз и промышленник с привязанным к ноге Черней. Ещё минута, вторая — и «казак» пойман…

Нет у промышленника радостнее этих минут! С лица слетела усталость, не осталось и следа от бессонной ночи. А сколько торжества было в поведении Черни! Его я отвязал, и теперь он, добираясь до зверька, без устали лаял, заполняя пространство радостными звуками. Даже хмурое утро, казалось, посветлело.

Василий Николаевич стоял зачарованный исключительной красотой «казака». Он держал его перед собою вытянутым во всю длину, зажав в кисти левой руки шею с передними лапками, а в правой — задние ножки с хвостом. Утренний ветерок нежным прикосновением играл седыми остьями, украшавшими тёмную шерсть соболя, отчего вся его шубка переливалась блёстками. Природа щедро наградила его, одев в такой наряд.

Мищенко, не отрываясь, продолжал смотреть на дорогую добычу.

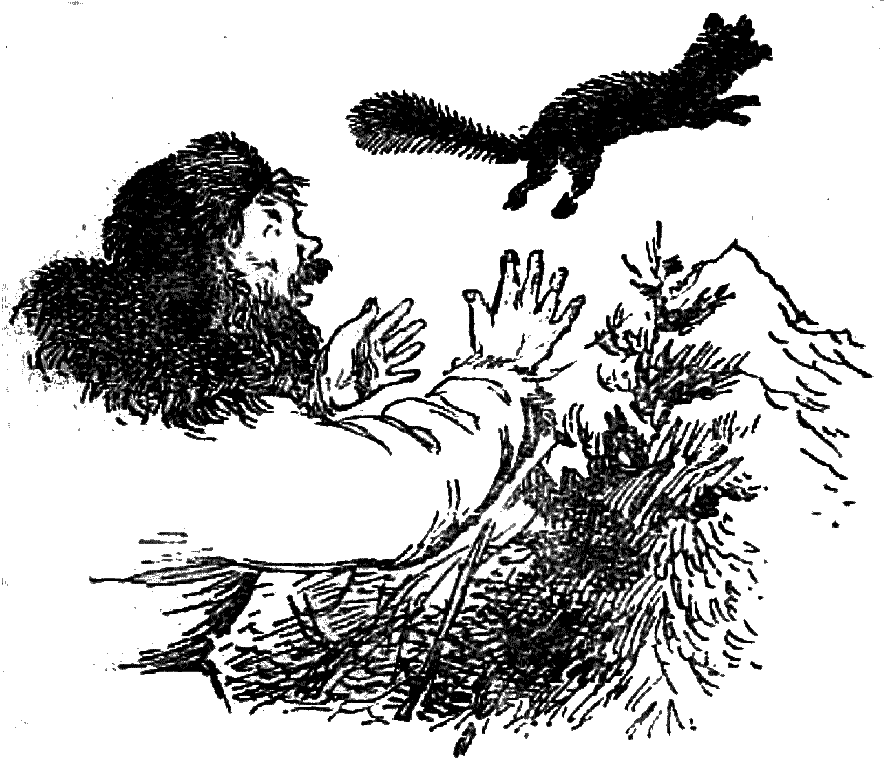

Мне казалось, что он уже видит себя на приёмном пункте Заготпушнины; видит, как восхищаются его добычей приёмщики, как раскатывается бобрик по прилавку, как откладываются сапоги Гошке и пальто — жене… Но вот что-то вдруг пробудило промышленника от дум. Он осмотрелся и, размахнув соболем, хотел было ударить его головкой о дерево, стоявшее рядом с нами. И тут случилось неожиданное: «казак» выскользнул из правой руки, перелетел обмёт и был таков!..

Промышленник бросился за ним, но тут же упал, запутавшись в обмёте.

— Что же это мне, дурню, в голову взбрело соболя о дерево бить?! Отродясь этого не было… — ругал себя Василий Николаевич.

Бедный Черня! Он уже мчался по следу и скоро скрылся в редколесье.

Сколько горестных минут принёс промышленнику этот необдуманный поступок. Он долго, пока мы увязывали котомки, ругал себя за оплошность. Нам ничего не оставалось как снова пуститься вдогонку.

Соболь не пошёл своим следом; чтобы попасть снова в долину, где у него, видимо, было бесчисленное количество убежищ, он решил перевалить отрог, замыкающий цирк с правой стороны. Когда мы подошли к подъёму, то увидели на широкой полосе взбитый снег, — это Черня, взбираясь на отрог, падал, сползал и снова лез, пока всё же не преодолел препятствие. Мы и думать не могли подняться по надуву, которым обрывался отрог к цирку; пришлось вернуться на свой вчерашний след и им спускаться в долину.