Или вот клетка. Мишка сам умеет делать клетки из бузинных палочек. Но разве такую сделаешь, какую сделал Филипп! С башенками по углам, с комнатками-боковушками, какая-то легкая, воздушная. Внес ее в избу Филипп, и в избе стало как будто светлей.

— Это моя? — спросил Мишка.

— Твоя, — сказал Филипп.

Но мать схватила клетку со стола и повесила на стенке.

— Ты сам себе сделаешь, — сказала она. — Эту я продам на базаре.

И продала за семьдесят пять копеек, да еще, говорит, продешевила. За эти деньги она купила Филиппу и Саньке по рубашке, а Мишке — четыре конфеты с вареньем.

Самая простая вещь — сплести лапти. Плести их умеют и Филипп и Санька. Но Санькины лапти почему-то выходят похожими на графского бульдога: широконосые, некрасивые. А на Филипповы лапти, сплетенные также для Мишки, приходили любоваться все соседи: из узкого ровного лыка, окрашенного в красные и зеленые чернила, лапотки, казалось, делались для выставки. Между Семеном Савушкиным и Ефимом Пузанковым вышел спор.

— Что значит художник! — восхищенно сказал Семен. — Их и надевать жалко.

— Это не лапти, а какая-то забава, баловство, — возразил Ефим. — Настоящие мужичьи лапти — вот… — И он выставил вперед свой грязный, растоптанный лапоть.

— Ты, Ефим, в красоте понимаешь так же, как свинья понимает в апельсинах, — сказал Семен.

— Красота… Брюхо набито — вот и красота, — возразил Ефим и, как всегда, рассмеялся.

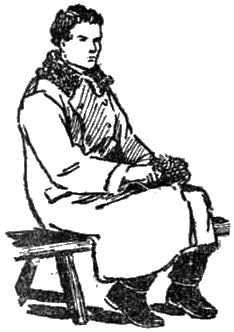

Окончательно славу художника за Филиппом закрепила деревянная статуэтка: на пне сидит мужик; издали глядишь — мужик, а ближе подойдешь — это не мужик, а Мишкин отец.

— Ну, что насчет этого скажешь? — спросил Семен у Ефима, осматривающего со всех сторон статуэтку.

— Да что скажу… Спору нет — хорошо сделано, да только к чему оно в крестьянском хозяйстве?

— Ведь художник, — сказал Семен.

— Ну художник, — согласился Ефим и оговорился: — Только к чему оно в хозяйстве? Я так сужу, что оглобля в хозяйстве нужней.

— Ты, кума, вот что, — посоветовал Семен Мишкиной матери: — покажи эту работу Свирбееву, резчику… знаешь, что на Вознесенской живет. Не взял бы он его в ученики.

В первый же воскресный день мать пошла к Свирбееву и показала ему статуэтку. Резчик долго вертел в руках статуэтку, любовался Филипповой работой и наконец сказал:

— Вот что. Я за ученье беру с ребят по рублю в месяц, не считая продовольствия. Твоего мальчика я берусь учить бесплатно. Будешь только снабжать харчами. Из парня будет большой толк. Обсуди с мужем и приводи. Отдашь — не пожалеешь. Через год он уже будет деньги зарабатывать, вот посмотришь. А на нашу работу спрос большой.

И с осени Филиппа решили отдать в учебу к резчику-позолотчику.

И отдали бы, если бы не осинник и не игумен Варфоломей.

Как-то отец пришел из лесу невеселый и молчаливый.

— Ай что вышло? — с тревогой спросила мать.

— Приезжал игумен и спрашивал, куда девался осинник, что в вершинке вдоль Плакучего ручья рос.

— А куда ж он девался? — строго спросила мать.

Отцова служба особых прибылей не приносила. Мать попрежнему ходила на поденную работу. Но той бедности, которая была после пожара, уже не стало. Ребятам справили кое-какую одежду, Филиппу купили сапоги. В дровах никакой нужды не было: весь валежник был в распоряжении отца. Сторож, по уговору, пользовался сеном с лесных полянок. Потерять такую службу — значит вернуться к прежним злым дням.

— Куда ж он девался? — повторила свой вопрос мать.

— «Куда»… Сама знаешь куда… Осиновцы и разореновцы, как коршуны, вьются возле леса.

— Что ж, вы трое стережете и еще две собаки с вами — и устеречь не можете!

— Поймал я намедни Трофима Галкина… Может, знаешь, в Осинном возле церковной сторожки кособокая избенка? Семена Савушкина родня, — пояснил отец.

— Ну?

— Поймал его… Вижу, перепугался насмерть. Ноги, руки трясутся, сам бледный, как мел. «Не погуби, — говорит, — Гаврилыч… У тебя у самого дети… Век буду бога молить…»

— Отпустил? — нетерпеливо перебила мать.

— А что ж с него, последнюю шкуру драть?

— Зачем непременно шкуру! Порубку отобрал бы, а самому ружьем погрозил. Небось, в другой раз и сам не пошел бы, и другие побаивались бы. А ты, небось, и порубки не отобрал.

— Да там этой порубки было пять осинок… И потом, знаешь, как я сам бывало у Ефрема просил, а он не давал… Э-э… — И отец махнул рукой.

— То-то вот мы жалеем, а нас, небось, никто не пожалеет, если прогонят из сторожей.

Дело с Трофимом было, собственно, несколько не так, как рассказал отец. Одного Трофима отец застал за порубкой не «намедни», а гораздо раньше. «Намедни» Трофим поймался уже второй раз, и не один, а с четырьмя односельчанами. В этот раз Трофим не только не дрожал, а, увидев Ивана, улыбнулся, как старому приятелю, и почему-то вполголоса сказал:

— Гаврилыч! Мы не боле как по три жердинки.

— Ведь это ж не мой лес…

— Да вот то-то ж, что не твой… На чорта им, монахам, лес… Их дело молиться о спасении души.

— Меня за это ведь и прогнать могут. Варфоломей предупреждал.

— Да ведь мы, Гаврилыч, не как зря рубим — мы рубим, чтоб тебя не подвести, под самый корень, и листом засыпаем. И не подряд, а прорежаем…

— Прорежаете… Лесоводы… Вершинку начисто проредили.

— Гаврилыч, то не мы… Вот тебе крест святой — не мы. Мы этого не дозволим.

— И приехали днем, чтоб все видели, что я не стерегу, а торгую лесом либо раздаю его, как Филарет милостивый…

— Вот это, — оглядел Трофим товарищей, — правда оплошка. В другой раз, Гаврилыч, мы в полночь нагрянем…

Но Яшкину уже больше не пришлось иметь с ними дело. Игумен Варфоломей привез нового сторожа.

Много планов перестройки жизни было обсуждено на семейном совещании Яшкиных. Присутствовавший на нем в роли советчика Семен Савушкин предлагал пока ничего не предпринимать, а составить жалобу архиерею. В жалобе изложить дело, как оно есть: крестьянам, мол, нечем топиться, они не могут не только избы построить, а даже клеть какую-нибудь слепить; монахам лес без надобности, и им отпустятся большие грехи на том свете, если они отдадут лес крестьянам.

Мишке этот план очень понравился. Отец и мать молчали. Филипп же почему-то улыбнулся.

— И вот, гляди, как раз по-моему дело обернется, — сказал Семен Филиппу, — и мы тебя направим в резчики-позолотчики.

— Сколько я знаю, монахи только принимают дары, а чтоб раздавали — этого не было слышно, — заметил Филипп.

— Да это верно, — согласился Семен, — только давай напишем все-таки такую просьбу… Что оно будет…

На этом совещании, Мишка заметил, ни с одним планом Филипп не соглашался.

— Ну а что ж, по-твоему, надо делать? — спросил Филиппа Семен.

— По-моему, вот что надо делать: обзаводиться лошадью, плугом, бороною, телегою да брать в аренду землю.

— Это б хорошо, да разве, сынок, за пальцы купишь все это? — заметила мать. — На это худо-бедно надо рублей пятьдесят.

— Я их достану, — сказал Филипп.

И достал.

На другой день он нанялся в батраки к богатому ковенковскому мужику и взял у него под расписку пятьдесят рублей — весь заработок за два года вперед.

Смутьян

Мишка не только не жалел, что отца прогнали из сторожей, но даже был рад. Теперь у них — вот уже больше года — имеется своя лошадь с кавказской кличкой Баязет, есть плуг, борона, телега. Тетка Таня исполу отдала им обрабатывать свою землю. Баязет, правда, староват — ему лет семнадцать, а то и больше, — зато смирный, как овечка: Мишка лазит у него под брюхом без всякой опаски, как под столом…

Жалко Филиппа — он раза два приходил домой худой, молчаливый. И хотя на жизнь не жаловался, но и без жалоб видно было, что жилось ему не сладко. Мать, обнимая его, плакала и приговаривала:

— Сынок ты мой, мученик, с детства впрягся в тяжелое ярмо!..