Мы уже говорили, что о жизни и гибели центрального здания должны были рассказать мощные глинистые завалы, доверху заполнившие все помещения и предметы, содержавшиеся в них.

Когда разборка слоистого заполнения помещений была окончена, археологи оказались на самых нижних полах. Полы — различной толщины глиняные обмазки — лежали на выравнивающем слое песка. Ни обычной для жилых помещений «глиняной мебели», ни каких-либо других сооружений в комнатах не было. Лишь небольшие очажные пятна да нетолстый культурный слой[5] с немногочисленными обломками керамики, накопившийся на полах за время жизни помещений, — вот, пожалуй, и все, что нашли здесь археологи.

Прямо на полу лежал мощный глиняный завал, состоящий из плотно спрессованных обломков кирпичей и даже целых кусков кирпичной кладки. Выше были прослойки глинистых натеков, песка. Снова слои кирпичной массы.

Археологов больше всего заинтересовал ярко выраженный слой пожара — масса углей, зольных прослоек, опаленных в огне обломков посуды и кирпичей. Конечно, в чередовании слоев заполнения в каждой из комнат наблюдались различия: ведь в рамках истории центрального здания каждая из них жила своей жизнью. Так, слой пожара в одних комнатах залегал выше, в других ниже; в одних он занимал все пространство, в других только часть его. Однако археологи выявили следующую закономерность: нигде слой пожара не лежал непосредственно на полу помещений, ни в одном из них не было замечено никаких следов огня на полу и нижней части стен. Все это говорило о том, что следы пожара в помещениях нижнего этажа — случайный гость. Исследовавшие центральное здание археологи должны были ответить по крайней мере на два вопроса: где и когда бушевал огонь? Об этом рассказали выше- и нижележащие слои завала и сделанные в них и в горелом слое находки.

По характеру нижнего кирпичного слоя завала было установлено, что разрушение началось с перекрытий. Остатки их сохранились в ряде помещений, они дали возможность изучить их конструкцию. Это были эллиптической формы своды, сложенные из сырцовых кирпичей. Чтобы выдержать нагрузку второго этажа, их сделали двойными. Промежутки между двумя смежными сводами были заложены обломками кирпичей, кирпичная кладка окончательно выровняла центральную площадку — основание второго этажа.

Обрушившиеся своды дали большую часть заполнения комнат. В некоторых помещениях разрушение их начиналось с небольшого отверстия, в воронку которого попадал песок, перемешанная с глиной дождевая вода. Песчаные и глинистые прослойки снова перекрывались сверху кирпичным завалом рушащихся сводов.

Слой пожара во всех помещениях лежал поверх завала обрушившихся сводов. Это, во-первых, еще раз подтверждало, что в помещениях нижнего этажа пожара не было, и, во-вторых, указывало его точный адрес: второй этаж.

Когда это происходило?

В заполнении помещений археологи нашли керамику двух хронологических групп. Ранняя относилась к IV–III вв. до н. э., поздняя — к рубежу и первым векам н. э. В культурном слое на полах помещений была найдена только ранняя керамика. Это сразу же позволяло установить, что центральное здание использовалось в своем первоначальном виде сравнительно недолго. Уже в конце раннего периода началось его разрушение. Правда, ранняя керамика попадалась очень часто и в слоях разрушения, но это совершенно логично объяснялось существованием в раннем периоде второго этажа, откуда она и попала в завалы нижних помещений. Археологи отметили даже, что большая часть различной глиняной посуды хранилась именно там. Во всяком случае, на поверхности центральной площадки обломки ранней керамики встречались в изобилии.

Вся опаленная огнем керамика, сопутствовавшая слою пожара, относилась к ранней хронологической группе. Это позволило ответить и на второй вопрос: пожар на втором этаже центрального здания произошел в первый период, когда все сооружение еще существовало в своем первоначальном виде.

Керамика второй хронологической группы, более поздняя, в небольшом количестве встречалась и в нижних слоях завала. Туда она попала, вероятно, случайно: перекрытия помещений были довольно прочными и некоторые из них долго еще сохранялись (может быть, не полностью), когда центральное здание было уже покинуто людьми.

В верхних слоях поздней керамики было больше. И, наконец, в некоторых помещениях, уже в значительной степени заполненных слоями разрушения и запустения, были найдены скопления этой керамики. Они оказались на небольших площадках, где под защитой сохранившихся еще частей сводов, очевидно, могли жить люди, пользовавшиеся обнаруженной керамикой.

Это был второй этап жизни Кой-Крылган-калы. Более подробно о нем археологи узнали из раскопок нижнего кольца.

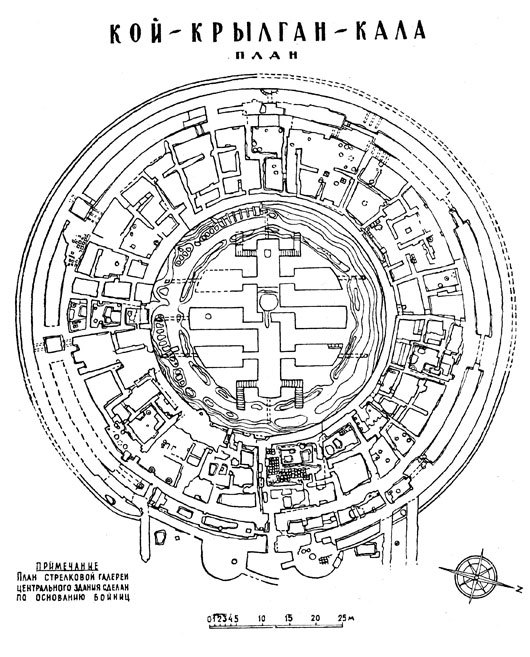

Прежде чем рассказывать о результатах раскопок кольца, то есть о застройке между центральным зданием и внешней оборонительной стеной, расскажем об этой последней. Судя по ее конфигурации, можно было предполагать, что она, как и центральное здание, является воплощением первоначального архитектурного замысла. Сюрпризы ожидали раскопщиков и здесь. Внешний оборонительный пояс в том виде, каким он предстал после раскопок, можно было реконструировать в виде двух концентрических стен со стрелковым коридором между ними и системой башен. Как обычно, коридор открывался наружу многочисленными бойницами, дававшими возможность простреливать из луков все окружающее стены пространство. Однако как были озадачены археологи, когда увидели бойницы и на внутренней стене — настоящие бойницы прямоугольной формы, характерной для фортификации архаического периода. При наличии второй, наружной стены, образовавшей вместе с внутренней упоминавшийся уже стрелковый коридор, они могли быть направлены либо в этот коридор, либо внутрь укрепления. И то и другое предположение было нелепо. Требовалось объяснить это. И объяснение — единственно правильное — было найдено: первоначально центральное здание было окружено только одной стеной с бойницами. Вторая стена и расположенные между ними башни построены позже. Археологические находки на полу в стрелковой галерее показали, что все это происходило в ранний период жизни Кой-Крылган-калы, когда центральное здание еще сохранялось в своем первоначальном виде.

С большими трудностями столкнулись исследователи и при раскопках остатков некогда хорошо укрепленного входа во внешнее кольцо. Здесь нужно было разобраться среди разрушенных почти до основания конструкций и восстановить ранний, первоначальный план сооружения.

По обе стороны узкого, прорезающего оборонительные стены входа выступали две большие полукруглые башни. Участок между ними замыкался снаружи двумя отходящими от башен и заходящими друг за друга так называемыми отсечными стенками. Однако это была только часть укреплений входа. Севернее и южнее фланкированного башнями входа от внешней кольцевой стены отходили еще две мощные параллельные друг другу стены. Обе они были сильно разрушены, и проследить их удалось только на небольшом участке. Объяснить назначение этих стен не представляло затруднений: на память пришли предвратные оборонительные сооружения, хорошо сохранившиеся на многих других древних памятниках Хорезма.

Сложные предвратные сооружения — одна из интереснейших особенностей хорезмской фортификации. Наиболее сложным было такое сооружение на крепости Джанбас-кала, построенной тоже в кангюйское время. Здесь оно было устроено в виде огромного (20x52 м) прямоугольного выступа, попадая внутрь которого, противник, прежде чем добежать до ворот, пять раз должен был переменить направление движения, находясь все время под обстрелом защитников крепости. Эти пять колен, своего рода «предвратный лабиринт», образовывали столь эффективную систему обороны ворот, что противник предпочитал не штурмовать их. На той же Джанбас-кале неприятель ворвался в крепость не через ворота, а через пролом в стене недалеко от них. Пролом этот со следами действия стенобитного тарана виден до сих пор.

5

Культурным слоем археологи называют слой с бытовым, хозяйственным или строительным мусором, накопившийся на полу, внутри жилищ или вокруг них за время жизни памятника.