С новой своей крабьей перспективы, он как бы заново знакомился с квартирой, вероятно обонянием постигая предметы, ибо, сколь тщательно я ни высматривал, я не смог обнаружить у него никаких органов зрения. Казалось, он озадачивался попавшимися по дороге предметами, замирал возле них, касаясь едва заметно шевелящимися усами, даже обнимал клешнями, словно пробуя или как бы знакомясь, однако спустя малое время бросал их и бежал дальше, волоча брюшко, несколько приподнятое над полом. Так же поступал он с кусочками мяса и хлеба, которые, думая, что он их съест, мы бросали на пол. Он же лишь наскоро ощупывал их и устремлялся дальше, не усмотрев для себя никакой в них съедобности.

При наблюдении за его терпеливыми исследованиями комнаты могло показаться, что он дотошно и неутомимо что-то ищет. Время от времени он убегал в угол кухни под протекавшую бочку с водой и, достигнув лужицы, похоже, пил. Иногда же по целым дням где-то пропадал. Казалось, он прекрасно обходится без еды, и было незаметно, чтобы от этого жизнеспособность его слабела. Со смешанным чувством стыда и омерзения мы тайно опасались, что он вздумает ночью наведаться к нам в постели. Но этого не случилось ни разу, хотя в дневную пору он ползал по всей мебели и особенно любил сидеть в щели между шкафами и стеной.

Некоторые признаки разума и даже некоего игривого своеволия нельзя было не заметить. К примеру, всякий раз, во время еды, отец появлялся в столовой, хотя его участие в обеде бывало чисто платоническим. Если дверь столовой оказывалась случайно закрытой, а отец находился в соседней комнате, он, бегая взад-вперед мимо щели под дверью, до тех пор скребся, пока ему, наконец, не отворяли. Позже он наловчился втискивать в поддверную эту щель клешни и ноги и после одной-двух интенсивных раскачек туловища боком протискивался под дверью в комнату. Это, как видно, доставляло ему удовольствие, он оцепеневал под столом, тихонечко лежа и едва пульсируя брюшком. Что означало ритмическое пульсирование поблескивавшего брюшка, мы догадаться не могли. Тут угадывалось что-то ироничное, неприличное и злорадное, что, казалось, было призвано выражать еще и некое низменное и сладострастное удовлетворение. Нимрод, наш пес, медленно и нерешительно подходил к нему, осторожно обнюхивал, чихал и равнодушно уходил, не составив себе окончательного мнения.

Развал в доме рос и ширился. Геня целыми днями спала, ее стройное тело бескостно вздымалось глубоким дыханием. Мы часто обнаруживали в супе катушки от ниток, по невнимательности и поразительной рассеянности попадавшие в кастрюлю вместе с овощами. Магазин был открыт in continuo днем и ночью. Распродажа при полуспущенных жалюзи продолжалась всякий день в обстановке торга и увещеваний. Ко всему еще приехал дядя Кароль.

Он был удивительным образом сбит с толку и малословен. Со вздохом он объявил, что из-за недавних горьких событий решил изменить образ жизни и взяться за изучение языков. Он не выходил из дому, заперся в самой дальней комнате, из которой Геня, преисполненная неприязни к новому гостю, унесла все ковры и настенные коврики, и погрузился в изучение старых прейскурантов. Несколько раз он намеренно пытался наступить отцу на брюшко. С криками ужаса мы воспротивились этому. Он же, оставаясь себе на уме, только злорадно усмехался, меж тем как отец, не предполагая размеров опасности, сосредоточенно замирал над какими-то пятнами на полу.

Отец мой — насколько на ногах быстрый и подвижный — разделял с остальными ракообразными ту особенность, что, оказавшись на спине, становился полностью беззащитен. Прискорбное это было и печальное зрелище, когда, отчаянно перебирая всеми ногами, он беспомощно вертелся на спине вокруг собственной оси. Невозможно было без сожаления глядеть на слишком отчетливую и подчеркнутую, почти бесстыдную механику его анатомии, как бы оказавшуюся на поверхности и ничем не прикрытую со стороны голого многочленистого живота. Дядю Кароля в таких случаях буквально подмывало раздавить его. Мы спешили на помощь, протягивали отцу какой-нибудь предмет, за который он судорожно хватался клешнями и, ловко обретя нормальное положение, немедленно и с удвоенной резвостью кидался бежать молниеносным зигзагом вкруговую, словно бы желал стереть память о компрометирующем казусе.

С неприятным чувством я вынужден заставить себя сообразно истине изложить некий непонятный случай, от реальности которого содрогается все мое естество. До сих пор не могу постичь, как это все мы оказались сознательными виновниками такового события. Под этим углом случай сей приобретает характер какой-то странной фатальности. Ибо фатальность не игнорирует нашего сознания и воли, но включает их в свой механизм так, что мы, будто в летаргическом сне, допускаем и принимаем то, от чего содрогаемся в условиях нормальных.

Когда потрясенный случившимся, я в отчаянии спрашивал у матери: — Как ты могла такое совершить! Если бы, скажем, Геня, другое дело, но ты... — мать плакала, заламывала руки, но толком ответить не могла. Полагала ли она, что отцу так будет лучше, усматривала ли в том единственный выход из безвыходной его ситуации или действовала просто из непонятной легкомысленности и бездумности?.. Фатум находит тысячи уловок, если дело касается форсирования его непонятной воли. Какого-нибудь мелкого и мгновенного помрачения, мига ослепления или недосмотра достаточно, чтобы протащить поступок между Сциллой и Харибдой наших решений. Потом можно без конца ех post интерпретировать и толковать мотивы, доискиваться побудительных причин — свершившийся факт становится необратимым и раз навсегда совершенным.

Мы пришли в себя и опомнились от нашего помрачения, лишь тогда, когда отец мой был внесен на блюде. Он лежал большой и распухший от варки, бледно-серый и желеобразный. Мы молча сидели как в воду опущенные. Один лишь дядя Кароль потянулся было вилкой, но на полдороге неуверенно убрал ее, с удивлением на нас глядя. Мать велела унести блюдо в гостиную. Там, на столе, покрытом плюшевой скатертью, возле альбома с фотографиями и музыкальной шкатулкой-папиросницей, оно стояло, обходимое нами и недвижное.

Не этим, однако, суждено было завершиться земному пути моего отца, и дальнейшее, заведшее всю историю за крайние, как кажется, и допустимые границы, стало огорчительнейшим ее эпизодом.

Отчего же он напоследок не сдался, отчего не признал себя в конце концов побежденным, когда воистину уже имел к тому все причины и судьба не могла зайти дальше в полнейшем над ним надругательстве? После нескольких недель неподвижного лежания он как бы собрался, стал как бы приходить в себя. В какое-то утро мы обнаружили, что блюдо опустело. Одна только нога лежала на краешке, оставленная в застывшем томатном соусе и студне, нарушенных его бегством. Вареный, теряя на ходу ноги, он повлекся из последних сил дальше, в бесприютное странствие, и мы больше никогда его не видели.

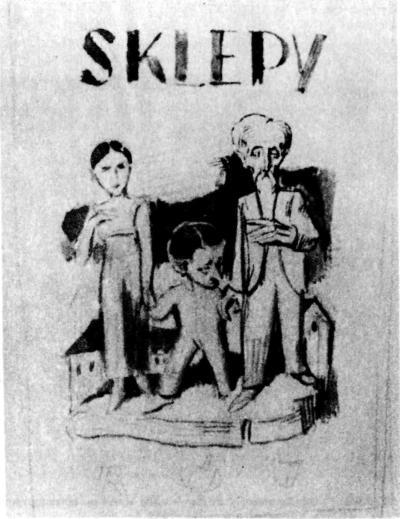

ИЗ РИСУНКОВ БРУНО ШУЛЬЦА

Бруно ШУЛЬЦ. Эскиз обложки к «Коричным лавкам». Дама, Иаков и маленький Иосиф. Ок. 1933

Карандаш, тушь, кисть, бумага. 19,5x16,5

Бруно ШУЛЬЦ, Обнаженные у стола — двое мужчин (автопортреты) и две дамы в шляпах. 1935

Карандаш, бумага. 19,3x24,3

Бруно ШУЛЬЦ. Отцы города (Мужи Великого Собрания). До 1934

Тушь, калька. 16x24

Бруно ШУЛЬЦ. «Процессия» из цикла «Идолопоклонственная книга» 1920-1922

Cliché-verre. 17,7x23,2