Проходит еще несколько минут. Наконец, будучи не в силах больше сдерживать себя, Маша поднимается с кресла, включает электричество, подходит к самой лампе и подносит к глазам найденный ею клочок обгоревшей пленки… Это почти уцелевший кадр, она сразу узнает его, этот символический снимок — голубь на стволе пушки.

Патрик сжег ту пленку, что она дала ему перед лыжной прогулкой!

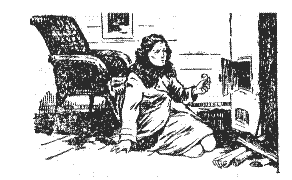

Машенька не плакала, глаза ее были сухими. Она положила на стол этот клочок пленки, сняла кольцо с изумрудом, свое обручальное кольцо, положила рядом.

— Джентльмену в лучшем смысле этого слова, — сказала она, вышла на крыльцо, заперла дверь и положила ключ в условленное место.

Медленно, пошатываясь, долго ходила она по узкой дорожке среди ельника, пока окончательно не пришла в себя.

«Как женщина, как предельно оскорбленный человек я поступила правильно, — думала Машенька. — Я вернула ему кольцо и этот клочок обгоревшей пленки. Он должен знать, что для меня и эта подлость не осталась тайной!» Затем ей пришла мысль, что она плохо выполнила свой долг, его обязательные условия: «Помните, он должен верить вам. Это главное. Хватит у вас для этого мужества?»

«Хватит!» — ответила тогда Маша, и, вспомнив сейчас об этом, она вернулась назад, открыла дачу, вошла в комнату, надела кольцо на палец, бросила клочок пленки обратно в печь, и, тщательно собрав с пола рассыпанную ею золу, высыпала ее обратно на колосники. Затем носовым платком вытерла свой след на золе и, еще раз окинув внимательным взглядом комнату, ушла.

Тем временем Роггльс, расставшись с Машей, вылез из такси на Арбатской площади и, свернув в переулок, остановился, рассматривая окна верхних этажей небольшого, окрашенного в охристый цвет дома.

Вот детская игрушка в одном из освещенных окон привлекла его внимание. Это были большие детские счеты, на таких учат ребят считать. Пестрые шарики показывали тысячу двести двадцать один. На условном, понятном ему языке это значило: «Двенадцатого в двадцать один час». Роггльс посмотрел на часы, время близилось к девяти. Он быстро вернулся к оставленной машине и дал адрес Центрального телеграфа.

Около телеграфа Роггльс расплатился, отпустил такси и прошел в зал телефонов-автоматов к пятой слева кабине. Она была занята. Роггльс встретился глазами с человеком, занявшим кабину, и выжидательно остановился.

Человек вышел из кабины, и Роггльс вошел в нее. Он протянул руку, взял с аппарата записку и быстро пробежал глазами: Томилино. Обратная платформа. Третья скамейка.

Роггльс снял трубку, набрал номер, затем, положив на аппарат ролик пленки, повесил трубку на рычаг и вышел из кабины.

— Мой абонент занят, прошу, — сказал он дожидавшемуся человеку.

Незнакомец поблагодарил его, прикоснулся пальцами к полям шляпы и вошел в кабину.

Убедившись в том, что незнакомец взял предназначенный ему ролик, Роггльс вышел из зала.

Когда Машенька вернулась домой, отца еще не было. Взглянув на вешалку и убедившись в этом, она с облегчением вздохнула и прошла в его кабинет, открыла книжный шкаф, достала с полки книгу и, сняв перчатку с руки, разыскала нужную страницу. Затем она вынула из подставки красный карандаш, подчеркнула одно слово, поставила книгу на место и ушла к себе.

Андрей Дмитриевич приехал поздно. Войдя в кабинет, он опустился в кресло и тут только заметил, что дверца книжного шкафа приоткрыта. Он подошел к шкафу и увидел, что кто-то без него пользовался первым томом толкового словаря. Заинтересованный, он вынул том, легко раскрывшийся на необычной закладке — между страниц книги Машенька забыла свою перчатку, еще пахнущую духами.

«Варвара душилась этими духами», — подумал Андрей Дмитриевич и на заложенной странице прочел текст, резко подчеркнутый красным карандашом: «Джентльмен — человек, отличающийся благородством, порядочностью и великодушием (в духе буржуазно-аристократической морали)».

26

КРАПЛЕНЫЙ

С утра Роггльсом овладело беспокойство. Проснулся он рано, открыл форточку. Холодный январский воздух ворвался в комнату. Он включил радио и начал делать гимнастику, наблюдая себя в зеркале.

Под холеной кожей его сильного, тренированного торса послушно собирались мышцы в бугры и разбегались вновь. Роггльс рассматривал свое тело придирчивым, оценивающим взглядом. Закончив гимнастику, он долго стоял под душем, все понижая температуру воды, пока не замерз. Растерся мохнатым полотенцем, надел пижаму и заказал завтрак.

День начался как обычно, но беспричинная тревога, с которой он проснулся сегодня, не оставляла ни на минуту. Его маленький и ограниченный мир чувств был создан им самим и подчинен узким, таким же маленьким, корыстным интересам существования. Он мог привычно и легко, словно новобранец в казарме, строить мысли и чувства свои на поверку. Но сегодня, перебирая в своем сознании все события последних дней, Роггльс не находил оснований для тревоги.

А тревога была и словно тень шагала с ним рядом, и так же, как тень, была неуловима. Это был инстинкт зверя, почуявшего охотника на своем следу.

Тихо, неслышно ступая, он подошел к двери и, внезапно раскрыв ее, выглянул в коридор гостиницы, словно он мог застигнуть здесь, подле своего порога, подстерегающую его судьбу. В этот ранний час коридор был пуст, и только официант на вытянутой вперед, точно в экзотическом танце, ладони нес маленький поднос с кофейным прибором.

После завтрака, просматривая газеты, Роггльс поймал себя на том, что его мысли были далеко. Он снял трубку и позвонил Маше, но… никто не подошел к телефону. «Странно», — подумал он. И холодок страха коснулся его сердца. Наконец, чтобы рассеять свои подозрения, он решился на рискованный шаг и позвонил Гараниной, Машиной подруге. К телефону подошла мать Любы:

— Вас слушают, — сказала она.

— Попросите, пожалуйста, Любу.

— Кто ее спрашивает?

— Товарищ по институту.

— Люба сегодня рано утром уехала с подругой в истринский дом отдыха.

— С Машей? — спросил Роггльс.

— Да, с Крыловой.

Вздохнув с облегчением, он положил трубку. «Почему же Маша не предупредила меня? А быть может, она звонила, но не застала дома?» Состояние неизвестности было мучительно; легче, когда знаешь, откуда тебе грозит опасность и ты встречаешь ее лицом к лицу.

В двенадцатом часу Роггльс оделся, вышел из гостиницы и взял такси. Проехав до Арбатской площади, он отпустил машину и пошел пешком. Свернув в переулок, Роггльс перешел на противоположную сторону и взглянул на окна.

В одном из них стояли детские счеты, пестрые шарики показывали: тысячу триста семнадцать.

«Черт! — с досадой подумал Роггльс. — Сегодня тринадцатое число!» Встреча была назначена на семнадцать часов.

Не задерживаясь подле окон, чтобы не обращать на себя внимания, по переулку он спустился вниз.

До встречи с шефом оставалось много времени. Ветер нес мелкий колючий снег, швыряя пригоршнями в лицо, за воротник. Зябко поведя плечами, Роггльс остановился, не зная куда себя девать, затем взял такси и поехал в центр, в кафе «Националь».

В первом зале мест не оказалось, был час обеденного перерыва в учреждениях. Роггльс прошел во второй зал и обнаружил свободный столик в левом углу, около батареи отопления. За этим столиком две недели тому назад он встретился с Эдмонсоном. Это воспоминание не доставило ему удовольствия, однако он подумал: «Что-то сейчас поделывает Джентльмен пера? — и, подняв глаза от карточки вин, встретился взглядом с Эдмонсоном.

Журналист с ним не поздоровался. Эдмонсон долго и бесцеремонно рассматривал Роггльса, затем встал, подошел к нему ближе и, глядя в упор, скрипучим фальцетом произнес: