Д. трёх первых классов используют для дробления твёрдых материалов (руд, строительного камня и др.); молотковые Д. работают на хрупких и мягких материалах (уголь, известняки, бокситы и др.). Основные показатели современных дробилок приведены в таблице. Общие требования к Д.: свободная разгрузка материала, лёгкая замена изнашивающихся частей, защита от поломок при попадании недробимых предметов, простая регулировка крупности продукта. Совершенствование Д. направлено на увеличение размеров, внедрение износостойких металлов, гидравлических устройств для защиты Д. от поломок и регулирования крупности продукта и т.д.

Технико-экономические показатели дробилок

| Тип дробилки | мм | мм | м3/ч | т | квт |

| Щёковая | 135-350 | 30-100 | 2,5-25 | 1,6-7,5 | 7-30 |

| Щёковая | 500-1300 | 100-300 | 42-310 | 27-210 | 75-280 |

| Конусная крупного дробления | 400-1300 | 90-400 | 140-2300 | 45-500 | 130-800 |

| Конусная среднего дробления | 60-300 | 10-100 | 8-580 | 5-80 | 30-280 |

| Конусная мелкого дробления | 35-100 | 5-15 | 12-200 | 23-90 | 75-320 |

| Валковая | 35-75 | 2-20 | 6-50 | 4-32 | 7-55 |

| Валковая с зубчатыми валками | 100-900 | 25-150 | 20-170 | 3-32 | 11-60 |

| Молотковая (при дроблении угля) | 75-600 | 2-40 | 10-600 | 0,2-60 | 7-1000 |

| Роторная | 250-1500 | 70-100 | 13-560 | 2-100 | 10-400 |

| Стержневая (дезинтегратор) при дроблении угля | 25-90 | 1 | 2-200 | 0,25-9 | 3-130 |

Лит.: Беренов Д. И., Дробильное оборудование обогатительных и дробильных фабрик, Свердловск, 1958; Барабашкин В. П., Молотковые и роторные дробилки, М., 1963; Булычев В. В., Болдырев В. Е., Новое оборудование обогатительных фабрик, М., 1967.

В. А. Перов.

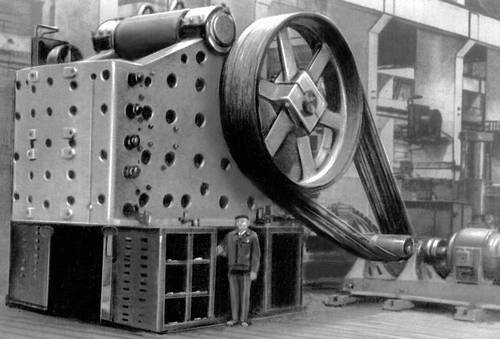

Рис. 3. Общий вид щёковой дробилки.

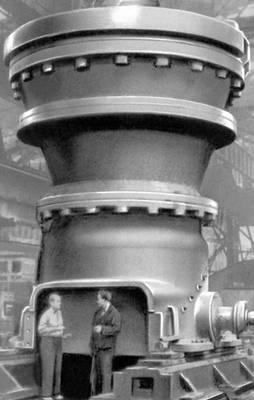

Рис. 2б. Общий вид конусной дробилки.

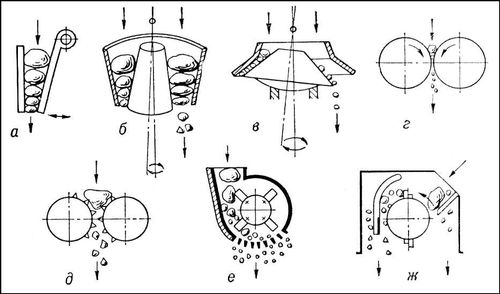

Рис. 1. Принципиальные схемы дробилок: а — щёковая; б — конусная крупного дробления; в — конусная среднего и мелкого дробления; г — валковая; д — валковая зубчатая: е — молотковая; ж — роторная.

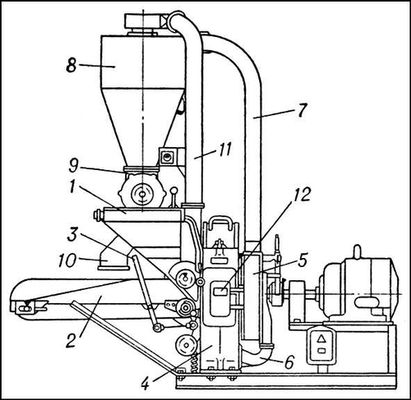

Дробилка кормов

Дроби'лка кормо'в, машина для дробления кормов (зерна, сена, зелёной массы, початков кукурузы, корнеклубнеплодов и др.) перед их скармливанием с.-х. животным и птице. В СССР распространены дисковые и барабанные Д. к. В дисковой Д. к. (рис.) сыпучие корма из бункера поступают в дробильную камеру, где измельчаются молотками, подвешенными на диске. Измельчённая масса подаётся вентилятором в циклон, а из него попадает в бункеры, мешки или транспортные средства. Степень измельчения регулируется сменными решётами с отверстиями разного диаметра. Для измельчения сочных кормов в машину вместо решёт вставляют деку без отверстий, а корма в дробильную камеру подают по транспортёру. Рабочие органы барабанной Д. к. состоят из ножевого барабана и противорежущей пластины (для предварительной резки сочных кормов) и дробильного аппарата с молотками. Производительность Д. к. (т/час): при измельчении зерна — до 3; сена в муку — до 0,8; корне клубнеплодов — до 7. Машина приводится в действие электродвигателем.

Лит. см. при ст. Измельчитель кормов.

В. И. Сыроватка.

Дисковая дробилка кормов: 1 — бункер; 2 — транспортёр; 3 — механизм включения и выключения транспортёра; 4 — дробильная камера; 5 — вентилятор; 6, 7 — всасывающая и нагнетательная трубы; 8 — циклон; 9 — затвор; 10 — раструб (для выдачи измельченных сухих кормов); 11 — отводящая труба (отводит воздух из циклона в дробильную камеру); 12 — крышка выходного отверстия (для выдачи измельченных сочных кормов).

Дробление (биол.)

Дробле'ние яйца, его сегментация, ряд последовательных делений яйца, в результате которых оно разделяется на всё более мелкие клетки (бластомеры). Д. — непременная стадия развития всех многоклеточных животных. Обычно начинается после сближения мужского и женского пронуклеусов (см. Оплодотворение) и объединения их хромосом на веретене 1-го деления Д. У некоторых животных происходит Д. неоплодотворённых яиц (см. Партеногенез). Иногда оплодотворённые яйца находятся некоторое время в покое (см. Диапауза) и побуждаются к развитию изменением внешних условий (например, температуры окружающей среды). Вначале, в период синхронных делений, ядра во всех бластомерах делятся с одинаковым и постоянным ритмом, ядерный цикл короткий; у разных групп животных этот период неодинаков по продолжительности, а у млекопитающих отсутствует. Затем, в период асинхронных делений, или бластуляции, ядерный цикл удлиняется, нарушается синхронность в делении разных ядер, на стадии интерфазы в них начинается синтез рибонуклеиновой кислоты (РНК), обнаруживается их морфогенетическая функция. Разделение цитоплазмы (цитотомия) следует за делением ядер (кариотомия), но, как правило, отстаёт от него. Д. не сопровождается ростом, и зародыш сохраняет исходные размеры яйца. По окончании Д. зародыш достигает стадии бластулы.

На характер Д. влияют количество и распределение желтка в цитоплазме яиц. Содержащие сравнительно мало равномерно распределённого желтка гомолецитальные яйца претерпевают полное равномерное Д. Чаще желток распределён в цитоплазме яйца неравномерно (телолецитальные и центролецитальные яйца). Область, содержащая больше желтка, делится медленнее бедной желтком — полное неравномерное Д., или совсем не делится — частичное Д. Яйца, претерпевающие полное Д., называют голобластическими, частичное Д., — меробластическими. К голобластическим относятся гомолецитальные (например, яйца многих беспозвоночных, ланцетника, млекопитающих) и часть телолецитальных (например, яйца некоторых членистоногих, большинства земноводных), которые претерпевают полное, но неравномерное Д. (мелкие бластомеры называются микромерами, средние — мезомерами, крупные — макромерами). К меробластическим яйцам относятся часть телолецитальных и центролецитальные с большим количеством желтка. В таких телолецитальных яйцах делится только бедная желтком анимальная часть яйца, которая последовательно разделяется на 2, 4 и большее число бластомеров, образующих диск клеток на поверхности недробящегося желтка, — дискоидальное Д. Оно характерно для яиц скорпионов, головоногих моллюсков, акуловых и костистых рыб, птиц, пресмыкающихся и низших млекопитающих. В результате дискоидального Д. образуется дискобластула, полость которой ограничена размерами бластодермы. Частичное Д. характерно и для центролецитальных яиц большинства членистоногих. После оплодотворения ядро начинает делиться. После нескольких синхронных делений ядра с окружающей их цитоплазмой перемещаются по цитоплазматическим мостикам в поверхностный слой цитоплазмы, который сначала представляет собой симпласт, затем вокруг каждого ядра обособляется отдельная клетка. В результате образуется зародыш, стенка которого состоит из одного слоя клеток (бластодермы), а центральная часть занята неразделившимся желтком с находящимися в нём клетками (вителлофагами); такой зародыш называется перибластулой, а Д. — поверхностным, или синцитиальным.