Дрессировка (в технике)

Дрессиро'вка (от франц. dresser — выправлять) в технике, операция отделки в производстве тонких полос из стали и цветных металлов, состоящая в холодной их прокатке с очень малыми обжатиями (не более 3%). Как правило, металл подвергается Д. после термической обработки. В результате Д. предел текучести повышается на 30—50 Мн/м2 (3—5 кгс/мм2), благодаря чему снижается возможность образования на металле при холодной штамповке линий сдвига, портящих поверхность изделий. Д. необходима для листового металла, подвергаемого холодной штамповке с глубокой вытяжкой, например стальных листов, предназначенных для изготовления деталей кузовов автомобилей (так называемых автолистов), жести и т.п. При Д. в зависимости от назначения листового металла его поверхность подвергают различной степени обработки; при этом происходит его частичное выравнивание. Д. производят на дрессировочных станах (см. Прокатный стан), в основном в один, реже в несколько проходов.

Дреш Жан

Дреш (Dresch) Жан (р. 30.11.1905, Париж), французский географ и геоморфолог, профессор (1931). Преподавал в Страсбургском университете (1945—47), Сорбонне (с 1948). Директор института географии Парижского университета (с 1960). Основные работы по происхождению и характеристике рельефа стран Атласа (главным образом Марокко), Сахары, поверхностям выравнивания тропической Западной Африки. Наиболее известна его монография (совместно с П. Биро) «Средиземноморье» (т. 1—2, 1953—56; рус. пер. 1960—62). Иностранный член АН СССР (1966).

Соч.: Essai sur l'évolution du relief dans la région prérifaine, P., 1933; Recherches sur l'évolution du relief dans le massif central du Grand Atlas, le Haouz et le Sous, P., 1941.

Држич Марин

Држич (Držić) Марин (1508, Дубровник, — 1567, Венеция), хорватский драматург, представитель дубровницкой литературы (см. Дубровницкая республика, раздел Литература). Происходил из духовной семьи, был священником. Образование получил в Дубровнике и Сиенском университете (Италия). Сыграл большую роль в становлении дубровницкого театра. Его пьесы в стихах и прозе разыгрывались любительскими труппами. Драматургическая деятельность Д. началась в 1548 (или 1549). Самая популярная комедия Д. — «Дядюшка Марое» (пост. 1550) из современной жизни Дубровника и Рима. Пьеса идёт в переработке М. Фотеза в Югославии и в СССР (в Театре им. Евг. Вахтангова). Многие пьесы, насыщенные местным колоритом, содержат саркастическое обличение пороков.

Соч.: Djela, 2 izd., Zagreb, 1930 (Серия — Stari pisci hrvatski, knj. 7).

Лит.: Švelec F., Komički teatar Marina Držića, Zagreb, 1968.

Дриада

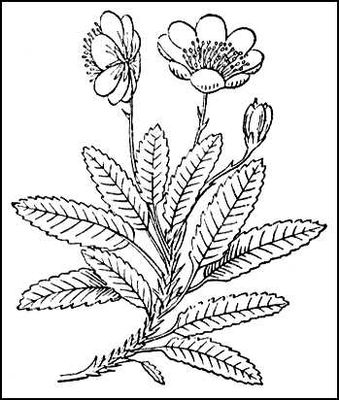

Дриа'да (Dryas), куропаточья трава, род растений семейства розоцветных. Стелющиеся вечнозелёные кустарнички. Листья кожистые, сверху лоснящиеся, снизу беловойлочные. Цветочные стрелки прямостоячие. Цветки одиночные крупные белые, редко жёлтые. Чашелистиков и лепестков большей частью 8—9; тычинок и пестиков много. Более 10 видов в арктических и субарктических районах и в высокогорьях северной умеренной зоны. В СССР около 10 видов в тундрах, на гольцах и альпийских лугах. Наиболее широко распространены Д. восьмилепестная (D. octopetala) и Д. точечная (D. punctata). Д. используют при устройстве «альпийских» горок.

Дриада восьмилепестная.

Дриады

Дриа'ды (греч. dryádes, от drýs — дуб, дерево), в древнегреческой мифологии нимфы (божества) деревьев, обитающие в лесах и рощах. По верованиям греков, Д. — дочери Зевса и деревьев, жили и умирали вместе с деревом, оказывали помощь и покровительство людям, ухаживающим за деревьями.

Дривяты

Дривя'ты, озеро в Витебской области БССР. Площадь 32,6 км2, наибольшая глубина 18 м. Расположено на северо-восточной окраине Балтийской гряды; южный и восточный берега отмелые и зарастают, северный и западный — приглубы. Из Д. вытекает р. Друйка (приток Западной Двины). На Д. — г. Бреслав.

Дригальский Эрих

Дрига'льский (Drуgalski) Эрих (9.2.1865, Кёнигсберг, — 10.1.1949, Мюнхен), немецкий геофизик и полярный исследователь. Профессор Мюнхенского университета (с 1906 по 1935). Д. возглавлял 2 экспедиции Географического общества в Берлине (1891 и 1892—93) к западным берегам Гренландии для исследования материкового льда. В 1901—03 руководил немецкой антарктической экспедицией на судне «Гаусс». По пути к Антарктике основал на острове Кергелен метеоролого-магнитную станцию. В 1902 открыл и обследовал участок Антарктиды, получивший название Земли Вильгельма II, обследовал гору Гаусса и дал ей название. Основываясь на материалах, полученных в ходе своих полярных путешествий, Д. развил теорию движущихся льдов, сохраняющую значение и поныне. Именем Д. названы горы на Земле Королевы Мод, шельфовый ледник на Земле Виктории, остров в море Дейвиса. В 1910—12 Д. был членом экспедиции на Шпицберген для изучения возможности применения дирижаблей в Арктике.

Соч.: Grönland. Expedition der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. 1891 bis 1893, Bd 1—2, В., 1897; Deutsche Südpolar-Expedition 1901—1903, Bd 1—20, В., 1905—31.

Дригальского остров

Дрига'льского о'стров, ледниковый купол в средней части моря Дейвиса, в 78 км к С. от берега Антарктиды, в районе Мирного. Площадь 204 км2, высота до 327 м. Берега — отвесные ледяные обрывы высотой от 23 до 46 м. Открыт в 1912 австралийской антарктической экспедицией Д. Моусона. Впервые на острове высадились и подробно его обследовали участники советской антарктической экспедиции в 1956. В 1960 на Д. о. 2,5 мес работала советская временная метеорологическая станция «Мир». Назван в честь Э. Дригальского.

Дриго Риккардо

Дри'го' (Drigo) Риккардо (Ричард Евгеньевич) (30.6.1846, Падуя, — 1.10.1930, там же), композитор и дирижёр. По национальности итальянец. Музыкальное образование получил в консерватории в Венеции. Более 40 лет работал в России: с 1879 дирижёр Итальянской оперы в Петербурге, с 1886 дирижёр и композитор императорского балета. Под руководством Д. (в сотрудничестве с балетмейстерами М. И. Петипа и Л. И. Ивановым) осуществлены первые постановки в Петербурге балетов П. И. Чайковского («Спящая красавица», 1890; «Щелкунчик», 1892; «Лебединое озеро», 1895) и А. К. Глазунова («Раймонда», 1898). Автор многих балетов, в том числе «Талисман» (1889), «Арлекинада» («Миллионы Арлекина», 1900), нескольких опер. В 1920 Д. уехал в Италию.

Лит.: Д. Л., Р. Е. Дриго (К 40-летнему юбилею службы), «Бирюч петроградских государственных театров», 1919, № 17—18; Слонимский Ю., П. И. Чайковский и балетный театр его времени, М., 1956; Travaglia S., Riccardo Drigo, l'uomo e l'artista, Padova, [1929].

И. М. Ямпольский.