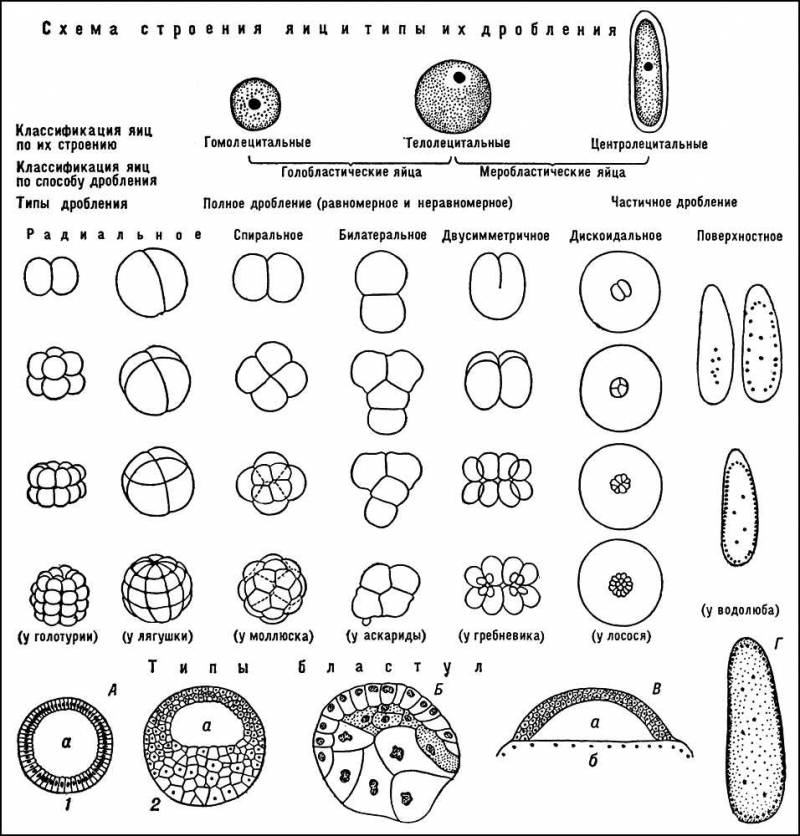

На характер Д. влияют и свойства цитоплазмы яйца, определяющие положение веретён деления и, как следствие, положение бластомеров друг относительно друга, поскольку плоскость дробления всегда перпендикулярна оси веретена. По признаку относительного положения бластомеров при полном Д. различают радиальное, спиральное, билатеральное и двусимметричное Д. При радиальном Д., свойственном многим кишечно-полостным, иглокожим, земноводным и др., бластомеры располагаются так, что любая плоскость, которую можно провести через анимально-вегетативную ось яйца, является плоскостью симметрии. Первые 2 борозды проходят обычно меридионально, а 3-я — экваториально; затем происходит чередование меридиональных и экваториальных делений. В результате радиального Д. образуется многоклеточный пузырёк с полостью — целобластула.

При спиральном Д., характерном для большинства турбеллярий, кольчецов, немертин, моллюсков и др., микромеры, отделяющиеся от первых 4 бластомеров (макромеров), располагаются в промежутках между ними. Происходят смещения бластомеров верхнего яруса относительно нижнего вправо — дексиотропное Д., или влево — леотропное Д. При спиральном Д. зародыш на стадии бластулы имеет полость (неравномерная целобластула) или не имеет её (стерробластула). При билатеральном Д. (у круглых червей, асцидий), а также на поздних стадиях спирального Д. деления происходят так, что у зародышей имеется только одна плоскость симметрии. Двусимметричное Д. наблюдается очень редко (гребневики) и характеризуется наличием двух плоскостей симметрии. См. схему строения яиц, типов их дробления и типов бластул . Тот или иной тип Д. обычно присущ большинству представителей того или иного класса животных, но иногда в пределах класса наблюдаются разные типы Д. Так, среди земноводных, большинству которых свойственно полное неравномерное Д., у безногих земноводных имеется дискоидальное Д.; у млекопитающих происходит как дискоидальное (однопроходные), так и полное Д. (все высшие млекопитающие). Последнее по ряду признаков (обособление зародышевого диска и внезародышевой части) приближается к дискоидальному, от которого оно произошло. В результате полного Д. возникает бластоциста; часть её стенки, представленная плотным скоплением клеток, образует зародышевый диск, остальная часть представляет собой трофобласт.

В процессе Д. я'дра делятся равномерно (ядра всех бластомеров несут полный объём генетической информации и равноценны как друг другу, так и ядру зиготы), а цитоплазма делится неравномерно. Различия в свойствах цитоплазмы первых бластомеров у разных животных выражены в неодинаковой степени и зависят от уровня дифференцировки её в оогенезе (см. Сегрегация ооплазматическая). У одних животных при искусственном разделении двух первых бластомеров из каждого образуется целый зародыш, у других — только его часть, т.к. в яйцах разных животных к началу Д. цитоплазма достигает разной степени дифференцировки (наиболее ранняя дифференцировка характерна для яиц со спиральным, билатеральным и поверхностным Д.). На этом основании иногда различают регуляционные и мозаичные яйца.

В процессе Д. равноценные по генотипу ядра приходят во взаимодействие с качественно различающейся в разных бластомерах цитоплазмой, что является условием дифференциальной реализации в них генетической информации (см. Зародышевое развитие).

Лит.: Иванов П. П., Руководство по общей и сравнительной эмбриологии, Л., 1945; Токин Б. П., Общая эмбриология, [2 изд.], М., 1970.

Т. А. Детлаф.

Схема строения яиц, типы их дробления и типы бластул: А — целобластула (1 — равномерная, 2 — неравномерная: а — бластоцель); Б — стерробластула; В — дискобластула (а — бластоцель, б — желток); Г — перибластула.

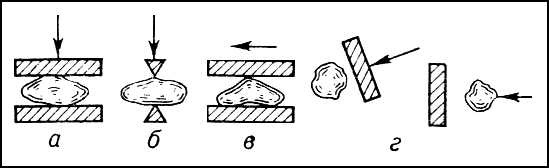

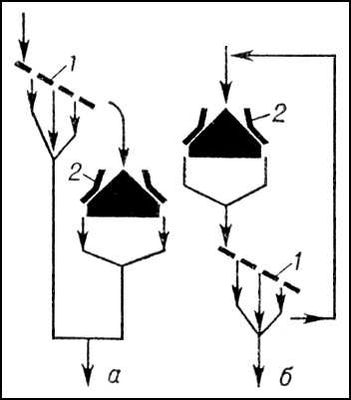

Дробление (в технике)

Дробле'ние в технике, процесс разрушения кусков твёрдого материала для уменьшения их размера. Куски разрушаются внешними силами, преодолевающими силы сцепления между частицами материала. Д. принципиально не отличается от измельчения. Условно считают, что при Д. получают продукты крупнее, а при измельчении мельче 5 мм. Способы Д. (рис. 1): раздавливание, раскалывание, истирание и удар. Прочные и абразивные материалы дробят преимущественно раздавливанием, прочные и вязкие — раздавливанием с истиранием, мягкие и хрупкие — раскалыванием и ударом. Работа Д. затрачивается на деформацию куска и на образование новой поверхности мелких кусков. Большая часть затраченной энергии рассеивается в виде тепла, и только небольшая доля преобразуется в свободную поверхностную энергию твёрдого тела. Полная работа Д. равна сумме работ на деформацию и на образование новых поверхностей. Эта обобщённая формула предложена П. А. Ребиндером (1944). Для приближённых расчётов принимают, что работа по Д. куска размером Д при данной степени Д. прямо пропорциональна Д2,5. Д. характеризуют степенью Д., т. е. отношением размеров наибольших кусков в материале до и после Д. Др. показатель — удельный расход энергии, т. е. количество квт·ч на 1 т дроблёного материала. Д. комбинируют, как правило, с грохочением. Различают Д. в открытом (рис. 2, а) и замкнутом (рис. 2, б) цикле. В 1-м случае готовый по крупности продукт отсеивают на грохоте перед дробилкой, а также получают после Д.; во 2-м — материал после дробилки просеивается на грохоте на крупный и мелкий (готовый); крупный материал возвращается для додрабливания в ту же дробилку. Для получения высоких степеней Д. применяют последовательно несколько приёмов (стадий) Д. При обогащении руды дробят в 2, 3 или 4 стадии, удельный расход энергии на Д. от кусков размерами 900—1200 мм до кусков 25 мм — 1,5—3 квт·ч на 1 т руды.

Д. ручное и огневое было известно за 3000 лет до н. э. Простейшие машины — падающие песты (толчеи), приводимые в движение водяным колесом, применялись уже в средние века и описаны Г. Агриколой. Машинное Д. развивается с начала 19 в. (см. Дробилка).

С 50-х гг. в СССР и др. странах исследуют гидровзрывные, термические, электротермические и др. способы Д., однако на ближайшие десятилетия главными останутся описанные механические способы.

Д. применяют в горной, металлургической, химической, пищевой промышленности, в строительстве и сельском хозяйстве.

Лит.: Левенсон Л. Б., Клюев Г. М., Производство щебня, М., 1959; Андреев С. Е., Зверевич В. В., Перов В. А., Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых, 2 изд., М., 1966; Труды Европейского совещания по измельчению, пер. с нем., М., 1966; Арш Э. И., Виторт Г. К., Черкасский Ф. Б., Новые методы дробления крепких горных пород, К., 1966; Пономарев И. В., Дробление и грохочение углей, М., 1970.

В. А. Перов.

Рис. 1. Способы дробления: а — раздавливание; б — раскалывание; в — истирание; г — удар.

Рис. 2. Схемы дробления в открытом (a) и замкнутом (б) цикле: 1 — грохот; 2 — дробилка.