Диск Рэлея

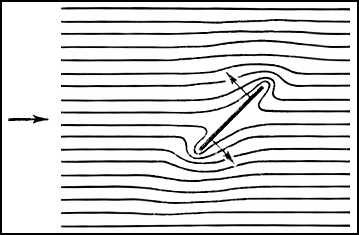

Диск Рэле'я (по имени английского физика Дж. У. Рэлея), прибор для измерения колебательной скорости частиц в звуковой волне и силы звука. Представляет собой тонкую круглую пластинку из слюды или металла, подвешенную на тонкой (обычно кварцевой) нити. Д. Р. помещается обычно под углом 45° к направлению колебаний частиц среды (положение наибольшей чувствительности). При распространении звуковых волн диск стремится стать перпендикулярно к направлению колебаний. Это происходит из-за того, что при обтекании пластинки давление по закону Бернулли больше с той стороны диска, где скорость меньше (см. рис.). Силы давления образуют вращающий момент, который уравновешивается за счёт упругости нити. При этом диск устанавливается к направлению потока под углом бо'льшим, чем 45°. По углу поворота диска определяют силу звука. В постоянном потоке угол поворота Д. Р. пропорционален квадрату скорости, при звуковых колебаниях — квадрату амплитуды скорости, причём этот угол не зависит от частоты.

В СССР Д. Р. принят как эталонный измеритель звукового давления в резонансной трубе со стоячими волнами. Применяется для измерений звука не только в воздухе и др. газах, но и в воде.

Лит.: Беранек Л., Акустические измерения, пер. с англ., М., 1952.

Обтекание диска потоком (диск поставлен под углом 45° к потоку; стрелками помечены силы давления).

Дискант

Ди'ска'нт (позднелат. discantus, от лат. dis... — приставка, означающая разделение, расчленение, и cantus — пение), 1) высокий детский голос. 2) С 15 в. обозначение самой высокой партии в хоровом сочинении. Исполнялась до 18 в. тенорами-фальцетистами и певцами-кастратами, заменявшими детские голоса. В 19—20 вв. термин «Д.» равнозначен термину сопрано. 3) Форма средневекового многоголосия, возникшая около 12 в. во Франции. В ней к григорианскому напеву присоединялся более высокий голос, развёртывавшийся в противоположном движении. Он назывался Д., откуда получила наименование и вся форма (см. Полифония). 4) В донских казачьих песнях, в песнях восточных областей Украины и Белоруссии подголосок над основным голосом, исполняющийся в импровизационной манере в виде украшения. Называется также подводкой.

Дисквалификация

Дисквалифика'ция (от дис... и квалификация), термин, принятый в спорте в двух значениях: 1) исключение спортсмена (или команды) за технические нарушения правил соревнований из квалификационного зачёта (показанные результаты, занятые места и др. не засчитываются); 2) лишение спортсмена (или команды) за нарушение морально-этических норм поведения права выступать в спортивных соревнованиях на определённый срок (в отдельных случаях такая Д. влечёт за собой лишение спортсмена присвоенных ему спортивных званий). Д. может быть и условной. Решение о Д. принимается спортивными клубами, обществами, федерациями, спортивными комитетами.

Диско

Ди'ско (Disco), самый крупный остров у западных берегов Гренландии. Принадлежит Дании. Площадь 8,6 тыс. км2. Население (гражданское) около 500 человек. Расчленённое, в основном базальтовое плато высотой до 1919 м. 1/5 острова покрыта ледниками. На Ю. — порт Годхавн. Месторождения бурого угля, железной руды. Впервые посещён между 982 и 985 норвежцем Эйриком Раудой (Торвальдсоном).

Дискобластула

Дискобла'стула, один из типов бластулы, образуется в результате дискоидального дробления.

Дискование

Дискова'ние, обработка верхнего слоя почвы дисковыми орудиями (дисковыми боронами, лущильниками и др.). Глубина рыхления, степень крошения, перемешивания и оборачивания почвы зависят от угла постановки дисков к линии тяги («угол атаки»), их формы, остроты, веса орудия и свойств почвы. С уменьшением «угла атаки» рыхление и крошение почвы резко ухудшаются, она меньше перемешивается и оборачивается.

Д. проводят до и после вспашки. До вспашки дискуют сильно задернённые почвы, чтобы обеспечить быстрое разложение дернины, после вспашки — слабо задернённые поперёк пластов или под острым углом к направлению пахоты. Д. незаменимо при освоении торфяно-болотных почв и торфяников после их вспашки болотным плугом. Д. широко применяют для предпосевной подготовки почвы. Д. перед подъёмом зяби вызывает гибель малолетних сорняков, вредителей с.-х. растений, зимующих на стерне, сорняках и в верхних слоях почвы, защищает почву от потери влаги.

Д. — эффективный приём борьбы со злостными сорняками: овсюгом, пыреем ползучим и острецом. Против овсюга проводят тщательное осеннее Д. на глубину 5—7 см, против пырея ползучего — Д. в двух направлениях на глубину 10—12 см и последующую запашку проросших измельчённых корневищ, против остреца — вспашку с последующим Д.

В засушливых районах при обработке чистых паров Д. менее эффективно, чем культивация плоскорежущими орудиями; особенно опасно летнее Д. чистого пара, при котором неизбежно усиление ветровой эрозии. Д. — хороший приём ухода за лугами и посевами многолетних трав, особенно старыми люцерниками. Проводят Д. обычно челночным способом. Качество работ оценивают по равномерности глубины, степени обработки почвы, отсутствию огрехов, сроку выполнения.

В. П. Нарциссов.

Дисковая борона

Ди'сковая борона', см. Борона.

«Дисковери»

«Диско'вери» (англ. «Discovery», буквально — открытие), название нескольких судов британских экспедиций 17—20 вв. 1) Барк (55 т) английской Ост-Индской компании, на котором проводились в 1602—16 поиски Северо-западного прохода. Важнейшие его плавания, во время которых открыт и исследован Гудзонов залив, были под командованием Г. Гудзона в 1610—11, Т. Баттона в 1612, Р. Байлота (при штурмане У. Баффине) в 1615. В 1616 Байлот и Баффин на «Д.» открыли Баффинов залив. 2) Шлюп (300 т) 3-й кругосветной экспедиции Дж. Кука, бывший в 1776—79 под командованием Ч. Кларка. 3) Пароход (1620 т), служивший базой для двух антарктических экспедиций: в 1901—04 для 1-й экспедиции Р. Ф. Скотта; в 1929—31 для австралийской экспедиции Д. Моусона. Во время плаваний производились важные океанографические исследования.