Дирекция народных училищ

Дире'кция наро'дных учи'лищ, учебно-административный орган в России, в ведении которого находились начальные, повышенные начальные (городские) и высшие начальные училища. Была учреждена в 1874 (до этого времени с 1869 в каждой губернии был 1 инспектор народных училищ).

Д. н. у. осуществляла главным образом политический надзор за народными училищами, следила за благонадёжностью народных учителей и желательным царскому правительству «духом преподавания». В Европейской части России в каждой губернии имелся обычно 1 директор народных училищ, подчинявшийся попечителю учебного округа, а в каждом уезде — 1 или 2—3 инспектора народных училищ, подчинённых директору. В местностях с редкой сетью школ (Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия) существовала одна Д. н. у. на несколько губерний или областей. Среди директоров и инспекторов училищ были прогрессивные деятели, способствовавшие развитию русской педагогики и школы, например И. Н. Ульянов. Д. н. у. была ликвидирована в январе 1918.

Дирижабль

Дирижа'бль (от фран. dirigeable — управляемый), управляемый летательный аппарат (аэростат) легче воздуха. Основные части Д.: заполненный газом (обычно водородом или гелием) корпус удлинённой формы, тупой в носовой части и заострённый к корме для лучшего обтекания; оперение — расположенные крест-накрест горизонтальные и вертикальные неподвижные поверхности (стабилизаторы и кили) и подвижные горизонтальные рули высоты и вертикальные рули управления; гондолы (одна или несколько) для размещения экипажа, пассажиров, двигателей, снаряжения и оборудования.

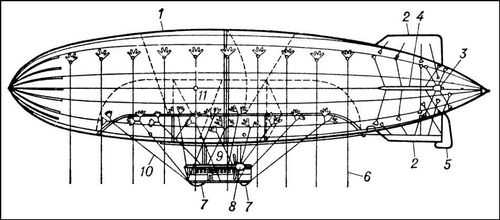

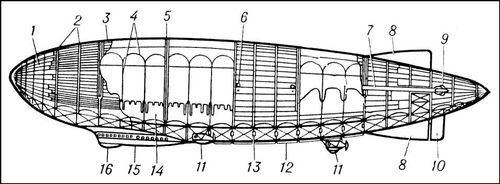

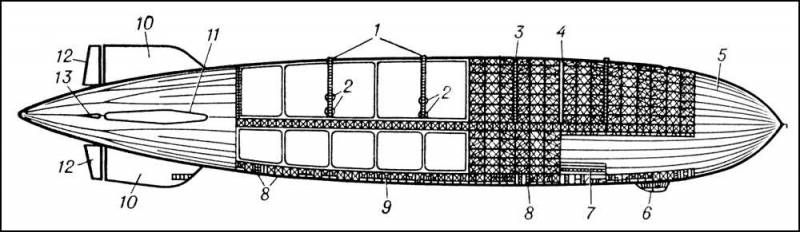

Различают Д. мягкой, полужёсткой и жёсткой систем. В мягкой (рис. 1) и полужёсткой (рис. 2) системах матерчатый корпус Д. служит вместе с тем и оболочкой для газа. Д. полужёсткой системы отличаются наличием в нижней части оболочки металлической фермы, препятствующей деформации оболочки. В Д. мягкой и полужёсткой систем неизменяемость внешней формы достигается избыточным давлением газа, постоянно поддерживаемым баллонетами, в которые нагнетается воздух. В Д. жёсткой системы (рис. 3) неизменяемость внешней формы обеспечивается обычно металлическим каркасом; газ помещается внутри жёсткого каркаса в мешках из газонепроницаемой материи. Объём Д. мягкой системы — от 1 тыс. до 7 тыс. м3, полужёсткой — от 8 до 35 тыс. м3, жёсткой — до 200 тыс. м3. Скорости Д. обычно не превышают 100—135 км/ч. Д. применялись для связи и снабжения труднодоступных удалённых районов, разведки и конвоирования судов в море, поисков подводных лодок и минных заграждений и др. Краткую историю создания и применения Д. см. в ст. Воздухоплавание.

Рис. 1. Схема дирижабля мягкой системы: 1 — корпус-оболочка; 2 — верхний и нижний стабилизаторы; 3 — руль высоты; 4 — боковой стабилизатор; 5 — руль направления; 6 — поясные верёвки для удержания и перемещения дирижабля на земле; 7 — пневматические амортизаторы; 8 — винтомоторная установка; 9 — гондола; 10 — стропы подвеса гондолы; 11 — заполняемый воздухом баллонет для поддержания постоянной внешней формы корпуса-оболочки во время подъёма — спуска и полёта (граница занимаемого баллонетом объёма показана пунктиром).

Рис. 2. Схема дирижабля полужёсткой системы: 1 — носовое усиление; 2 — пояса; 3 — наружная оболочка; 4 — тросы внутренней подвески; 5 — диафрагма (перегородка), разделяющая на отсеки объём, заполняемый газом и воздухом; 6 — смотровое окно; 7 — боковой стабилизатор; 8 — верхний и нижний стабилизаторы; 9 — руль высоты; 10 — руль направления; 11 — моторные гондолы; 12 — килевая ферма; 13 — бензобаки; 14 — баллонеты; 15 — пассажирская гондола; 16 — амортизатор.

Рис. 3. Схема дирижабля жесткой системы: 1 — газовые шахты для отвода газа, выпускаемого через газовые клапаны 2, в атмосферу; 2 — газовые клапаны; 3 — шпангоуты; 4 — стрингеры; 5 — наружная оболочка; 6 — главная гондола управления; 7 — пассажирские палубы; 8 — помещение команды; 9 — место расположения боковой моторной гондолы; 10 — верхний и нижний стабилизаторы; 11 — боковой стабилизатор; 12 — рули направления; 13 — рули высоты.

Дирижирование

Дирижи'рование (от франц. diriger — направлять, управлять, руководить), один из видов музыкально-исполнительского искусства, руководство коллективом музыкантов (оркестром, хором, ансамблем, оперной или балетной труппой и т.д.) в процессе подготовки и во время публичного исполнения им музыкального произведения. Д. осуществляется дирижёром. Он обеспечивает ансамблевую стройность и техническое совершенство исполнения, стремится передать коллективу исполнителей свои художественные намерения, своё понимание произведения. Искусство Д. основано на специально разработанной системе движений рук. Важную роль в процессе Д. играет и лицо дирижёра, его взгляд, мимика. Современное Д. требует от дирижёра музыкально-теоретической подготовки, тонкого слуха, хорошей музыкальной памяти, а также активной, целенаправленной воли.

Истоки искусства Д. прослеживаются с древнейших времён. На ранних этапах развития народно-хоровой практики Д. осуществлялось одним из певцов — запевалой. В древности (Египет, Греция) и в средние века управление церковным хором часто производилось посредством хейрономии — системы условных движений рук. В 15 в. с усложнением многоголосия, развитием оркестровой игры и возникшей в связи с этим необходимости в более чёткой ритмической организации ансамбля сложился способ Д. с помощью баттуты (палки; от итал. battuta, буквально — удар), заключавшийся в «отбивании такта». С утверждением системы генерал-баса (17—18 вв.) музыкант, исполнявший партию генерал-баса на клавесине или органе (обычно автор музыки), стал осуществлять и Д. — самим своим исполнением, а также делая указания глазами, головой, пальцем или отстукивая ритм ногой. В 18 в. в ансамблях вырастает значение первого скрипача (концертмейстера). Он помогал дирижёру управлять ансамблем самой своей игрой, временами же прекращал игру и использовал смычок в качестве баттуты. Эта практика привела к возникновению так называемого двойного Д. При исполнении крупных вокально-инструментальных произведений в отдельных случаях число дирижёров доходило до пяти. Со 2-й половины 18 в., по мере отмирания генерал-баса, скрипач-концертмейстер постепенно становится единоличным руководителем ансамбля. Этот способ Д. долго сохранялся и в 19 в. в бальных и садовых оркестрах, небольших ансамблях. В 20 в. применяется иногда при исполнении музыки 17—18 вв.

С начала 19 в. развитие симфонической музыки, расширение и усложнение состава оркестра потребовали освобождения дирижёра от участия в общем ансамбле, сосредоточения всего его внимания на Д. На смену смычку постепенно приходит дирижёрская палочка. Она была введена в практику И. Мозелем (1812, Вена), К. М. Вебером (1817, Дрезден), Л. Шпором (1817, Франкфурт-на-Майне). Одним из основоположников современного Д. (наряду с Л. Бетховеном и Г. Берлиозом) был Р. Вагнер. Со времён Вагнера дирижёр, ранее стоявший за своим пультом лицом к публике, повернулся к ней спиной, что обеспечило наиболее полный контакт его с артистами оркестра. Постепенно складывается современный тип дирижёра-исполнителя, не являющегося одновременно и композитором. Первым дирижёром-исполнителем, снискавшим международное признание, был Х. фон Бюлов. Среди выдающихся зарубежных мастеров искусства Д. конца 19 — начала 20 вв. — Х. Рихтер, А. Никиш (Венгрия), Ф. Мотль, Ф. Вейнгартнер, Р. Штраус (Германия), Г. Малер (Австрия), последующих десятилетий — А. Тосканини (Италия), Б. Вальтер, В. Фуртвенглер, О. Клемперер (ГДР), Ш. Мюнш (Франция).