Г. представляет большой общебиологический интерес с точки зрения выяснения роли ядер и цитоплазмы половых клеток в оплодотворении, развитии и наследственности. Экспериментальный Г. интересен и как способ искусственного управления развитием и полом, т.к. в ряде случаев он обеспечивает получение потомства одного определенного, обычно женского, пола.

Лит.: Вильсон Э. Б., Клетка и её роль в развитии и наследственности, пер. с англ., т. 1, М. — Л., 1936; Астауров Б. Л., Проблема регуляции пола, в кн.: Наука и человечество, т. 2, М., 1963; его же, Генетика пола, в кн.: Актуальные вопросы современной генетики, М., 1966; Ромашов Д. Д. и Беляева В. Н., Повышение выхода диплоидных гиногенных личинок у вьюна (Misgurnis fossilia L.) применением температурных шоков, «Бюл. Московского общества испытателей природы. Отд. биол.», 1965, т. 70, № 5; MacGregor H. С., Uzzell Т. M., Gynogenesis in salamanders related to Ambystoma jeffersonianum, «Science», 1964, v. 143, № 3610.

Б. Л. Астауров.

Гиностегий

Гиносте'гий (от греч. gyne — женщина и stege — крыша), возникшее в результате срастания тычинок и пестика приспособление, облегчающее опыление цветков насекомыми. Г. характерен для семейства ластовневых.

Гинофор

Гинофо'р (от греч. gyne — женщина и phoreo — несу), вырост цветоложа в цветке, имеющий вид тонкой цилиндрической ножки, на которой сидит пестик. Г. характерен для цветков каперцев, а также для цветков со сростнолистной чашечкой у растений семейства гвоздичных. Ср. Андрофор.

Гинсбург София Михайловна

Ги'нсбург София Михайловна [20.3(1.4).1863, с. Павловка, ныне Днепропетровской обл., — 7(19).1.1891], русская революционерка-народница. В революционном движении с 1884. В 1885 в Париже познакомилась с П. Л. Лавровым, оказавшим на неё идейное влияние. Осенью 1888 вернулась в Россию с целью воссоздать «Народную волю» и организовать покушение на Александра III. 31 мая 1889 арестована. В 1890 приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Содержалась в Шлиссельбургской крепости, где покончила с собой.

Лит.: Лавров П. Л., Воспоминания о С. М. Гинсбург, «Голос минувшего», 1917,

№ 7—8.

Гинухцы

Гину'хцы, один из народов Дагестана: см. Андо-цезские народы.

Гинцбург Александр Ильич

Ги'нцбург Александр Ильич [р. 16.2(1.3).1907, Рогачёв, ныне Гомельской обл.], советский оператор и режиссёр, заслуженный деятель искусств БССР (1955), заслуженный деятель искусств РСФСР (1969). В 1927 окончил Ленинградский фототехникум, в 1934 Ленинградский электротехнический институт. С 1925 оператор кинофабрики «Совкино» (ныне киностудия «Ленфильм»). В дальнейшем работал на различных киностудиях, с 1943 на Московской студии детских и юношеских фильмов им. М. Горького. Снял фильмы «Встречный» (1932, совместно с Ж. Мартовым), «Крестьяне» (1935), «Комсомольск» (1938), «Член правительства» (1940), «Валерий Чкалов» (1941), «Два бойца» (1943), «Рядовой Александр Матросов» (1948), «Константин Заслонов» (1949), «У них есть Родина» (1950) и др. Как режиссёр поставил фильмы: «Однажды ночью» (1962, совместно с Э. А. Файком), «Гиперболоид инженера Гарина» (1965, по А. Н. Толстому, сценарий Г.). Награжден орденом «Знак Почёта» и медалями.

Гинцбург Илья Яковлевич

Ги'нцбург Илья Яковлевич [15(27).5.1859, Гродно, — 3.1.1939, Ленинград], русский скульптор. Учился у М. М. Антокольского (с 1871) и в петербургской АХ (1878—86). Создавал отличающиеся непосредственностью наблюдений и тщательностью трактовки деталей бронзовые жанровые фигурки («Мальчик, собирающийся купаться», 1886, Русский музей, Ленинград) и портретные статуэтки деятелей русской культуры («В. В. Верещагин за работой», 1892, Третьяковская галерея). Автор надгробия В. В. Стасова (бронза, 1908, Музей городской скульптуры, Ленинград), памятника Н. В. Гоголю в селе Б. Сорочинцы Полтавской обл. УССР (бронза, 1910). В советское время работал над памятниками: Г. В. Плеханову (1925), Д. И, Менделееву (открыт в 1932) —оба бронза, Ленинград.

Лит.: Скульптор Илья Гинцбург. Воспоминания. Статьи. Письма. [Вступит. ст. А. Лебедева], Л., 1964.

Гиньоль

Гиньо'ль (Guignol), 1) персонаж французского театра кукол. Принадлежит к виду т. н. верховых кукол. Маску Г. создал Л. Мурге, открывший в 1804 собственный театр в Лионе и ставивший здесь свои пьесы с участием Г. Спектакли, главным героем которых был жизнерадостный, остроумный и циничный лионский кустарь, насыщенные политической и бытовой сатирой, пользовались особенно большим успехом во время Июльской революции 1830. Образ Г. стал таким же популярным, как Петрушка в России, Гансвурст в Германии, Панч в Англии.

Лит.: Ducret Е., Le Théâtre de Guignol, P., 1914.

2) Наименование пьес, спектаклей и отдельных сценических приёмов, основой которых является изображение различных преступлений, злодейств, избиений и пыток и т.п. Происходит от названия театра «Гран Гиньоль», открытого в 1899 в Париже. Утверждению Г. среди буржуазных зрителей, искавших сильных ощущений, способствовали драматургия О. Метенье, М. Моррея, А. де Лорда, переделки произведений Э. По. В 20-е гг. 20 в. театры, подобные «Гран Гиньолю», возникали в Италии, Германии. В репертуаре театра «Гран Гиньоль» — развлекательные фарсы, «жестокие» мелодрамы и т.п., аморальные и антигуманистические по направленности.

В России спектакль типа Г. (переводная пьеса «Клуб самоубийц») был поставлен в 1908 режиссером В. Р. Гардиным и показан на строительной выставке в Петербурге.

Лит.: Antona-Traversi С., Histore du Grand-Guignol, P., 1933; Бояджиев Г., Театральный Париж сегодня, [М.], 1960, с. 15—20.

Гиостилия

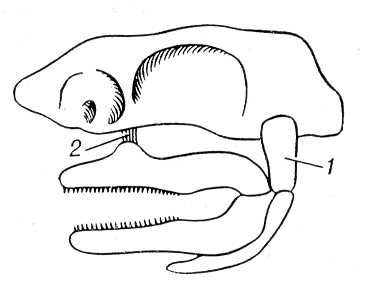

Гиостили'я, сочленение челюстной дуги с черепной коробкой у большинства акул и лучепёрых рыб. При Г. задний конец первичной верхней челюсти подвешивается к слуховой области черепа только посредством верхнего (гиомандибулярного) отдела подъязычной дуги. В передней части челюсть остаётся свободной или соединяется с черепом при помощи связок. У акул подвесок представлен одним массивным хрящом, у лучепёрых распадается на два независимых окостенения — собственно подвесок (hyomandibulare) и небольшую соединительную кость (symplecticum). Г. увеличивает подвижность челюстного аппарата, но не обеспечивает достаточной прочности. У рыб с челюстями дробящего типа Г. обычно заменяется амфистилией или аутостилией.

Схема гиостильного черепа акулы: 1 — подвесок (hyomandibulare); 2 — связки, соединяющие первичную верхнюю челюсть с черепом.