Насколько справедливым было это решение? Стоит ли возобновлять работы по БСП и МСП? Эти вопросы и по сей день волнуют учёных. Пример тому — недавняя дискуссия, разгоревшаяся на страницах журнала «Железнодорожный транспорт» (декабрь 1994 года). Однако сегодня, спустя год после смерти В.Ч. Лунина, трудно прийти к однозначному ответу.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Переименованиями сегодня уже никого не удивишь. Более того, тенденция эта, зародившись еще в годы перестройки, сейчас постепенно сходит на нет. Однако, порой еще случается, что проснувшись погожим мокрым и холодным осенним утром, мы обнаруживаем неожиданные перемены на географических картах или плане города. Два последних события, которые в данном случае приходят на ум — переименование Калининграда (областного) в Королёв и ВДНХ — в ВВЦ.

В первом случае мы не можем говорить о возвращении городу его исторического названия: ведь Калининград во времена Елизаветы назывался то Мытищи, то Штумпфбургер, то Подлипки; а в далекой Восточной Пруссии — и того пуще — Кёнигсберг.[33]

Случай с ВВЦ гораздо сложнее. Согласно итогам социологических опросов, подавляющее большинство российских граждан считают, что ВВЦ — это всего лишь прежняя ВДНХ, т. е. речь идет не о возвращении этому месту его исторического названия, а об обычном переименовании, вызванным быть может, чиновничьей прихотью. На самом деле это не так.

Зададимся вопросом: почему переименована сама Выставка Достижений Народного Хозяйства, а, допустим, станция метро ВДНХ продолжает сохранять свое первоначальное название?[34] В ходе кропотливых архивных исследований удалось выяснить, что территория, где сейчас находится ВВЦ (ВДНХ) в далеком прошлом была излюбленным местом проведения народных праздников и гуляний.

Дело в том, что именно на этой территории до самой революции находились постройки Волостного Выездного Цирка или ВВЦ. Ежегодно, с апреля по август, цирк совершал своеобразный тур по Центральной России и Поволжью, а в конце августа приезжал в Москву. Привлекавший по всей стране огромные толпы любопытных, ВВЦ вскоре перестал быть цирком в чистом смысле этого слова. Под крышей этого предприятия объединились еще и зоосад, промышленная выставка и ярмарка. Выступления в Москве (т. н. «Московская гастроль») длились обычно по полтора — два месяца и завершали поездку цирка по городам России, всегда проходя с особым подъемом.

Шатры и карусели ВВЦ на т. н. Воронцовом поле в Самаре.

С гравюры Ж.Делабарта, 1795 год.

До конца XVIII века у ВВЦ не было своего постоянного места в Москве. Цирк разбивал шапито и у стен Китай-города, и на окраине Кожевенной слободы, и (позднее) в Хамовниках. Только в 1794 году Высочайшим повелением и Циркуляром Московского градоначальника для «волостников» было определено постоянное место неподалеку от сгоревшей царской резиденции в Алексеевском. Злые языки того времени утверждали, что градоначальник Кивелиди тем самым выразил свое неудовольствие растущей популярностью крепостного театра графа Шереметьева. ВВЦ расположился «под самым боком у графа»[35], менее чем в двух верстах от шереметьевской усадьбы Останкино.

Петр Вениаминович Кивелиди

И цирк действительно начал притягивать к себе все больше москвичей. Сначала на представления валила только чернь. Но с 30-х годов XIX века частыми гостями на жизнерадостных и красочных гуляниях стали и представители московского света. Графский крепостной театр стал терять зрителя. Наметился серьезный репертуарный кризис. В теплый сезон зал зачастую оставался полупустым. Отмена крепостного права в 1861 году завершила развал театра. Но Кивелиди не увидел плодов своей интриги — еще летом 1797 года он погиб при невыясненных обстоятельствах во время охоты под Таганрогом.

ВВЦ тем временем рос и обустраивался. Появились первые стационарные шатры, которые уже не разбирались на зиму. Открылся трактир. Были разбиты регулярный сад и аллея для гуляний. У входа в 1840 году была заложена часовня.

Летом же всю территорию занимали большие и малые шапито, лотки, ярмарочные павильоны и беседки. День и ночь шли представления. Кипела бойкая торговля. Самодеятельные художники устраивали выставки-вернисажи. (К концу века из «волостников» и «выездников» их переименуют в «передвижников», и под этим названием они войдут в историю русской культуры.)

По размаху эти празднества можно было сравнить разве что с испанскими фиестами и «велорио» (velorio). Выступления цирковых артистов перемежались состязаниями в городки и лапту, канатоходцев сменяли клоуны, рекой лились вино, медовуха, квас (для господ побогаче — шампанское). Всеобщее внимание привлекала установленная неподалеку дыба… В народе тогда говорили: «Вот приехал «ВВЦ» — будет праздник на крыльце».

Увы, так продолжалось лишь до начала революции. Когда в конце марта 1918 года ВВЦ попытался вновь раскинуть свои шатры на излюбленном месте, взвод красноармейцев под командованием небезызвестной женщины-вамп Ларисы Рейснер сжег все привезенное артистами оборудование, уничтожив при этом многих редчайших животных[36].

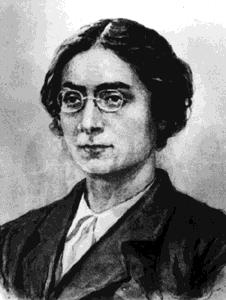

Лариса Рейснер

«Пожар был настолько сильным, — не без самодовольства вспоминает Лариса Рейснер, — что подойти к горящему шапито нельзя было и на полверсты. Правда, мой помощник комиссар Телегин, увидев спасавшуюся от огня шиншиллу, и, вероятно, желая сделать мне приятное, с диким криком бросился в самое пекло, где, разумеется, сразу же сгорел. Так что зиму 1919 года я проходила в обычном норковом манто».

Уничтожение ВВЦ породило в народе изрядное недовольство. Толпы любопытных приходили взглянуть на пепелище. Люди роптали. Лишь спустя два года было принято решение «работать на перспективу» и освободившуюся огромную территорию использовать для организации так называемой Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки (ВСХВ).

Аббревиатура ВСХВ (в последствии ВДНХ — Выставка Достиженний Народного Хозяйства) в то время носила скорее условный характер: поскольку в 20-х годах сельское хозяйство находилось в тяжелом положении, трудно было вести разговор о каких-либо его достижениях.

«Ничего, ничего! Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним! — говорил один из крупнейших в то время хозяйственников академик Анатолий Владимирович Поляница. — Лет эдак через двадцать откроем здесь такую выставку! Гордиться ей будем на весь мир!»

Тем временем строительство шло своим чередом. В конце двадцатых годов был торжественно открыт павильон «Животноводство». Глазам собравшихся предстало несколько изрядно откормленных свиней, отара овец и огромный овцебык. Животные эти крайне неудобно чувствовали себя среди ионических колонн и мраморных полов.

Вспоминает участник церемонии В. Ступин:

«Через некоторое время, после того, как экскурсовод дал гостям все необходимые пояснения, чабан, одетый в папаху и новенький крепдешиновый костюм, загнал животных в соседний зал.

Пока гости обходили другие, лишь только готовящиеся к открытию павильоны ВДНХ, в «Животноводстве» готовился банкет. Прошло часа два, и после осмотра павильона «Стандартизация», единственным экспонатом которого был в то время эталон килограмма (!), все вновь собрались в «Животноводстве», где к тому времени уже были накрыты праздничные столы. В воздухе витал неописуемый аромат шашлыка. Животных в павильоне не было…»

33

Не стоит забывать и г.Калининград, расположенный в Курган-Тюбинской области, где находятся Головная ГЭС и Вахшский азотно-туковый завод.

34

Обратите внимание на аналогичную ситуацию с Калининградом: находящаяся в черте города железнодорожная станция до сих пор называется «Подлипки».

35

Брюзглов-Шарко П. Ц. Театральные анекдоты XIX века. Саратов, 1964. С.30.

36

В огне погибли знаменитая лама Хонда, несколько безобидных медведей гризли, бесчисленное множество кроликов и огромная рыба-молот.