«Мы были на балконе моей комнаты. Внезапно послышался грохот, как будто мимо проезжали телеги. Шум нарастал. Внизу бежали люди, крича: “Вади! Вади!” Я ничего не понимал. Погода была спокойная. Не было ни дождя, ни бури. Минуту спустя по руслу реки понесся поток воды — высокий, как стена, и быстрый, как скачущий галопом конь. Вода поднялась не менее чем на два метра, волоча за собой деревья, мебель, трупы животных и людей. Я осознал опасность и мы попытались бежать. Поток настиг нас. Как я выбрался? Не знаю. Мою жену унесло течением».

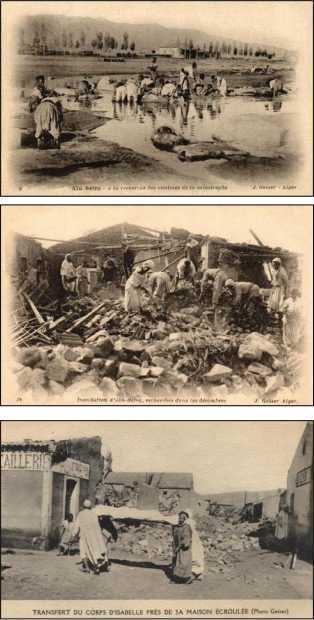

На основании этого рассказа солдаты под командованием одного из офицеров начали искать Эберхард в русле реки. Ничего не обнаружив, они вернулись к развалинам дома, с трудом высадили забаррикадированную камнями и грязью дверь и в нише под лестницей увидели тело Изабеллы «в одежде арабского кавалериста» и с поднятыми в защитном жесте руками.

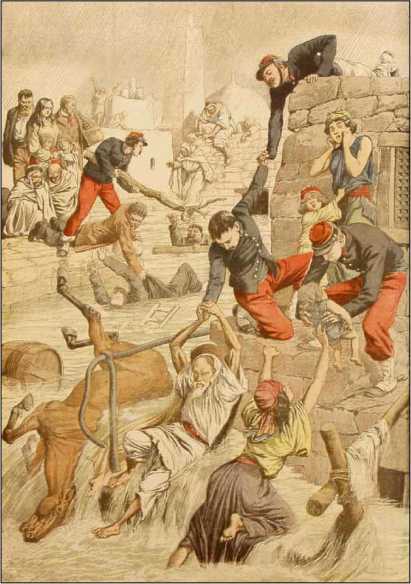

«Катастрофа в Айн-Сефре» в изображении журнала «Le Petit Journal illustré» (6 ноября 1904 г.).

Изабеллу Эберхард похоронили по мусульманскому обряду на близлежащем кладбище Сиди-бу-Джемаа. Слиман, очевидно, покинул Айн-Сефру сразу после наводнения и на похоронах не присутствовал.

Смерть была частой гостьей в сочинениях Эберхард; писала она и о мученичестве, считая смерть как сознательный акт прославления веры «восхитительной». Тем не менее, «в ее смерти не было ничего от религиозного мученичества: бедствие являлось природным или божественным, а не вызванным руками человека, — пишет биограф Изабеллы А. Кобак. — Она не погибла во имя какой-либо цели. Но не была ли это, в то же время, сознательная смерть: возможно ли, что в какую-то долю секунды, взвесив всю сопутствовавшую ей в жизни горечь, все несчастья, она решила, что с нее довольно и что судьба даровала ей простой способ уйти?»

История семьи Изабеллы Эберхард сопряжена с самоубийствами. В 1898 г. покончил с собой ее сводный брат Владимир, засунув голову в газовую плиту. В 1914 г. свел счеты с жизнью Августин; сорок лет спустя так же умерла его дочь Элен. Сама Изабелла несколько раз покушалась на самоубийство. По одной из версий, она помогла уйти из жизни смертельно больному раком Трофимовскому.

Последствия наводнения в Айн-Сефре на фотографиях Ж. Гейзера (Алжир). Нижняя фотография, согласно подписи, изображает «перенесение тела Изабеллы из развалин ее дома».

«Много лет спустя, Лиотей и Рене-Луи Дойон, опубликовавший в 1923 г. дневники Изабеллы[31], обсуждали случившееся, — продолжает Кобак. — Дойон считал, что Изабелла со Слиманом, вероятно, курили киф (и, видимо, занимались любовью) и что она находилась в смятенном состоянии. Мнение Лиотея было иным: он заметил, что в глазах “такой нигилистки, как Изабелла” наводнение предстало захватывающей картиной разрушения, и был склонен думать, что она “воспользовалась этим событием, чтобы совершить своего рода самоубийство”. Судя по написанному ею в Кенадсе, она была готова к смерти и оборвала многое из того, что привязывало ее к жизни, включая Слимана — «последний якорь», как она говорила. Они не встречались на протяжении нескольких месяцев и он, как видно, нашел новую любовь. Возможно, последние два часа, которые они провели вместе перед наводнением, стали не счастливым воссоединением, а болезненным подведением итогов. Почему Слиман спасся, а Изабелла погибла? Даже учитывая весь шок и ужас наводнения, версия событий, изложенная Слиманом, выглядит туманной и уклончивой — без сомнения, потому, что он пытался скрыть свою неспособность позаботиться об Изабелле. Если бы он беспокоился о ней, он знал бы, по крайней мере, что с ней произошло. Он сознавал, что лжет, когда говорил, что они пытались бежать и что Изабеллу унесло течением; но в эту минуту он не думал, что ее тело найдут прямо в разрушенном доме, за закрытой дверью. Как только тело обнаружили, его увиливания начали казаться трусливыми и подозрительными. Возможно, по этой причине он не присутствовал на похоронах Изабеллы и так быстро уехал. Все указывает, что на этой стадии его чувства в отношении Изабеллы были неоднозначными, и все указывает на ее внутреннюю готовность к смерти. Похоже, в чем-то оба воспользовались природным бедствием: Изабелла, в ту самую долю секунды, избрала смерть, а Слиман позволил ей это сделать».

Публикуется по изд.: Эбергардт И. Тень ислама: В двух частях с портр. автора. Пер. с франц. А. Е. В<андама>. СПб., тип. А. С. Суворина, 1911.

Публикуется по изд.: Воля России (Прага). 1925. № 7/8. В оригинале подборка переводов была озаглавлена «В горячей тени ислама».

Публикуется по изд.: Воля России (Прага). 1925. № 7/8.

В. И. Лебедев (1885–1956) — литератор, политический и военный деятель. Выпускник Тифлисского пехотного училища. Участник Русско-японской войны. Как эсер-боевик, с 1908 г. жил в эмиграции, участвовал в Первой мировой войне как доброволец во франц. армии (Иностранный легион), где дослужился до лейтенанта. После Февральской революции вернулся в Россию, был помощником А. Ф. Керенского, управляющим морским министерством. Во время Гражданской войны участвовал в боях против Красной армии. С 1919 г. жил в эмиграции (Франция, Чехия, Болгария, Югославия, с 1936 г. США). Принимал участие в работе многочисл. общественных организаций и периодических изданий, публиковался в европейской периодике. В журн. «Воля России» состоял членом редколлегии. В США редактировал газету «Рассвет» (Чикаго), был сотрудником редакции газ. «Новое русское слово», председателем Общества приехавших из Европы. Умер в Нью-Йорке.

Тексты публикуются в новой орфографии; пунктуация приближена к современным нормам. Имена и географические названия оставлены без изменений. Также сохранено устаревшее написание фамилии автора («Эбергардт» в издании 1911 г. и «Эбергард» у В. Лебедева).

Заставки и концовки раб. автора.