Примечания

Изабелле Эберхард (1877–1904) посвящены десятки книг и статей (включая ряд документальных и романизированных биографий), кинофильмы и даже опера. Ее именем названы улицы в Женеве и алжирских городах Бехар и Алжир. На французском и английском языках, не считая отдельных сборников, изданы собрания сочинений, дневники, письма.

На русском языке произведения Изабеллы Эберхард не переиздавались почти сто лет. Мало того: ни единая русская публикация о ней, начиная с 1900-х годов, не свободна от вымыслов и неточностей.

Настоящая книга призвана исправить создавшееся положение. Считая ее предварительной, мы решили не обременять издание хронологическо-биографической канвой, комментариями, библиографией и т. п. Общий очерк жизни и творчества Изабеллы Эберхард читатель найдет в вошедших в книгу статьях; к услугам тех, кто пожелает расширить свои знания о ней — необозримая всемирная сеть (к сожалению, как уже сказано, мы не можем рекомендовать ни один русский источник).

В издании полностью воспроизведена единственная русская книга Эберхард Тень ислама, впервые опубликованная в 1911 г. и давно ставшая библиографической редкостью. Состав ее нуждается в некоторых пояснениях.

При жизни Эберхард не было издано ни одной ее книги. Рукописи, обнаруженные в развалинах ее дома в Айн-Сефре, были переданы французско-алжирскому писателю и журналисту Виктору Баррюкану (1964–1934) — покровителю, издателю, литературному душеприказчику и, вероятно, одному из любовников Эберхард. Среди них была и рукопись, озаглавленная Южный Оран и найденная в развалинах спустя почти полтора месяца после трагической гибели писательницы.

Так появилась первая книга И. Эберхард Dans l'ombre chaude de I'lslam («В горячей тени ислама»). Это парижское издание 1906 года — фактически оно вышло в ноябре 1905 г. — вызвало скандал: Баррюкан, работая с поврежденными водой и грязью, чудом уцелевшими рукописями, многое исказил, что-то опустил и позволил себе некоторые «экзотические» и цветистые вставки собственного сочинения. Южный Оран он произвольно разделил на две части; в книгу вошла вторая в сопровождении републикаций некоторых очерков из периодики (в оправдание Баррюкана можно сказать, что эта часть представляла собой цельное повествование о поездке Изабеллы Эберхард в Кенадсу и пребывании в местной завие). Но совершенно оскорбительным и неприемлемым было другое: книга В горячей тени ислама вышла под двумя именами — Эберхард и Баррюкана.

В дальнейшем Виктор Баррюкан, чья преданность памяти Изабеллы сомнению не подлежит, гораздо бережней относился к публикации ее наследия. Однако именно с этой скандальной книги начался путь Изабеллы Эберхард к славе. В русское издание переводчик А. Е. Вандам (Едрихин, 1867–1933) — военный писатель и журналист, будущий генерал-майор — включил с небольшими сокращениями всю вторую часть Южного Орана, добавив к ней подборку новелл и этюдов из периодических изданий.

Вторую часть нашей книги составила большая публикация В. Лебедева, состоявшая из перевода восьми рассказов и этюдов и статьи об И. Эберхард; она появилась в 1925 г. в сдвоенном номере 7/8 пражского эмигрантского журнала Воля России.

Некоторые биографические мифы, с которыми читатель может столкнуться в статьях британского писателя Н. Дугласа (1868–1952) и В. Лебедева, также нуждаются в объяснении.

Никакого «доброго деда» в жизни Изабеллы Эберхард не было. Большинство биографов считают ее отцом образованного полиглота, анархиста-толстовца и последователя М. Бакунина (а по сведениям швейцарской полиции, также священника-расстригу, бывшего стряпчего и т. д.) Александра Николаевича Трофимовского (1826–1899), служившего наставником детей в семье генерал-лейтенанта, участника наполеоновских и кавказских войн, сенатора Павла Карловича Мердера (1795–1873). Став любовником его жены Наталии, урожденной Наталии Шарлотты Доротея Эберхард (1838–1897), Трофимовский в 1871 г. выехал с ней и тремя детьми генерала (Наталией, Николаем и Владимиром) за границу, оставив в России жену и троих сыновей. Через Турцию и Италию Наталия Мердер и Трофимовский прибыли в Швейцарию, где в конце 1871 г. у Наталии Мердер родился сын Августин. В бумагах ребенок был записан как «Августин Павлович Мердер»; по мнению биографов, отцом его являлся Трофимовский.

Изабелла Вильгельмина Мария Эберхард родилась в Женеве 17 февраля 1877 г. и была зарегистрирована как незаконнорожденная дочь неизвестного отца. Формально она отказывалась признавать Трофимовского своим отцом (хотя, вероятно, по крайней мере подсознательно это сознавала). Трофимовского она называла своим «двоюродным дедом», утверждала, что ее отец был «русским мусульманином», а в одном из писем заявила даже, что появилась на свет после того, как Наталия Мердер была изнасилована семейным врачом. Едва ли выдерживают критику утверждения иных французских биографов, согласно которым отцом Изабеллы был поэт Артюр Рембо.

Еще один биографический миф касается той степной и скитальческой «крови кочевников», о которой любила упоминать Изабелла Эберхард; первые биографы также часто подчеркивали ее «русскость» и «славянскость». Если это верно, то лишь в бюрократическом и известном духовном смысле. Большую часть жизни Изабелла прожила российской подданной, однако Наталия Мердер была немкой; по некоторым сведениям, в ее жилах текла и еврейская кровь, как в жилах Трофимовского — армянская. В остальном каждый свободен считать духовный опыт Изабеллы Эберхард специфически «русским» или универсальным.

Скромная иконография Эберхард и в особенности фотографии, приведенные на фронтисписе и с. 9 нашей книги, давно стали составной частью ее биографического мифа. Они были сделаны в Женеве в 1895 г. алжирско-швейцарским фотографом Луи Давидом. «Арабский» костюм Изабеллы — чистейший маскарад: фотограф нарядил грезившую «Востоком» девушку в случайный набор арабских одеяний, хранившихся в его ателье. Сходство с подобными маскарадами французского «колониального» писателя и офицера флота П. Лоти (1850–1923), чьей горячей поклонницей была Изабелла, вполне очевидно.

Ни Августин, с которым Изабелла была очень близка, ни Николай не были героями французского Иностранного легиона. Николай Мердер, ненавидевший Трофимовского, в 1885 г. записался на курсы ботаники при Женевском университете, позднее бросил учебу, поступил в Иностранный легион, дезертировал и вернулся в Россию, где сделал карьеру в министерстве иностранных дел.

Августин (1871–1914) в беспутные молодые годы не раз убегал из дома, пристрастился к наркотикам и алкоголю, путался в любовных увлечениях и был завсегдатаем публичных домов. Пребывание его в Легионе в середине 1890-х гг. было крайне недолгим, так как в связи с участием в некоем уголовном эпизоде Августин был с позором уволен с военной службы.

Точные обстоятельства гибели Изабеллы Эберхард остаются неизвестны. Второго октября 1904 г. изможденная и слабая, страдавшая приступами лихорадки (и, не исключено, больная сифилисом) Изабелла была помещена в военный госпиталь городка Айн-Сефра. С 1900 г. городок служил базой военных операций французской армии в юго-западном Алжире; гарнизон состоял из сотен солдат и десятков офицеров, имелись магазин, кантины, конюшни и пр. Эберхард успела снять двухэтажный домик в «туземной» части города и 16 октября написала Слиману Энни, что хотела бы встретиться с ним после выписки из больницы.

По словам немецкого легионера Ричарда Кона, накануне рокового дня 21 октября Эберхард жаловалась на госпиталь и затянувшееся лечение; утром 21 октября, между восемью и девятью часами, она самовольно выписалась из больницы. На улице Эберхард встретила знакомого французского лейтенанта по фамилии Парис и сказала ему, что Слиман Энни только что приехал и что она направляется к себе домой. Наводнение началось примерно через два часа.

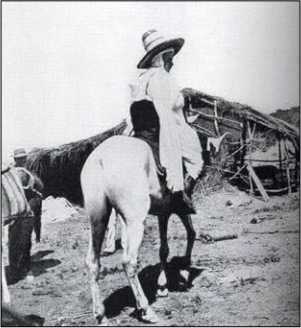

Последняя фотография Изабеллы Эберхард, сделанная в госпитале Айн-Сефры за несколько дней до смерти.

Биографы не выдумали «героическую» версию смерти Изабеллы и сказанные ею мужу слова: «Я умею плавать, не бойся, я поддержу тебя». Так, со слов Энни, описывала события газета Dépêche Algérienne в номере от 30 октября 1904 г. Однако французским офицерам Слиман изложил иную версию: