Всепроникающая власть тишины открывается молодому помощнику французского консула, когда он старается узнать и понять Боснию: «Он ощущал ее всюду вокруг себя. В архитектуре домов, фасадом выходящих во двор, а глухой стеной, словно кому-то назло — на улицу; в одежде мужчин и женщин, в их взглядах, которые много говорят, ибо уста их немы. Даже в их речах, когда они осмеливались говорить, умолчания были значительнее слов. Он слышал, как тишина проникала между слов в каждую их фразу и между звуками — в каждое слово, будто разрушительная вода в утлую лодчонку. Он слышал их гласные, протяжные и бесцветные, отчего речь мальчиков и девочек была похожа на невнятное воркование, растворяющееся в тишине. И само пение, доносившееся с улицы или откуда-то со двора, было не чем иным, как тягучей жалобой, начало и конец которой терялись в тишине, являющейся составной и наиболее выразительной частью песни. Да и то что можно было наблюдать в жизни при солнечном свете, чего никак не удавалось ни скрыть, ни замолчать, — немного роскоши или мимолетный блеск чувственной красоты, — и оно просило тайны и молчания и, приложив палец к губам, убегало в безвестность и тишину, как в первые открытые ворота. Все живые существа и даже вещи боялись звуков, прятались от взглядов и замирали от страха, как бы не пришлось сказать слово или быть названным настоящим именем». Дефоссе, воспитанный эпохой буржуазной революции и наполеоновских войн, воспринимает боснийскую тишину как страх перед любым новшеством, как препятствие прогрессу. Однако «молодой консул» убежден, что в будущем разъединенный, задавленный насилием и нищетой народ найдет «общую основу для своего существования по более широкой, разумной и человечной формуле».

Мысль о будущем, и не только Боснии, идет параллельно мотиву тишины. О будущем думают, говорят, спорят многие действующие лица романа — Дефоссе, Давиль, лекарь Колонья, фра Юлиан. Размышления Давиля о «настоящем пути», который обязательно будет найден, становятся итогом романа: «Когда-нибудь человек найдет этот путь и укажет всем…»

Хроника о консульских временах начинается прологом, а заканчивается эпилогом. Эти традиционные формы повествования подчинены здесь особой художественной задаче. И в прологе и в эпилоге звучит мотив тишины. В прологе травницкие беги и именитые люди тревожно обсуждают предстоящее прибытие консулов; в эпилоге, семь лет спустя, те же люди, на тех же истертых и покривившихся от старости скамьях, радуются отъезду консулов, исчезновению того, что они принесли с собой в Травник. «…Все опять по божьей воле пойдет, как шло спокон веков» — таковы завершающие слова романа, произнесенные дряхлым Хамди-бегом. Но эти надежды немощного защитника тишины, его обветшалая ориентальная мудрость — голос лишь одного общественного слоя, лишь одно из проявлений старой травницкой жизни. В то время как поборники тишины утверждают неизменность мира, в Европе и Турции назревают новые события, в Боснии готовится бунт против тирана-визиря. Беспокойные консульские времена не могут пройти бесследно, и травницкая жизнь лишь по видимости возвращается в старую колею.

Закрывая роман, нельзя не задержаться на дате, стоящей под его последней строкой, — апрель 1942 года. Антифашистский смысл «Травницкой хроники», как и некоторых других произведений Андрича, не только в намеках, иносказаниях, тех или иных аналогиях. Неприятие фашизма заключено в самом художественном изображении прогрессивного движения истории. Неизбежность смены социально отжившего уклада прочитывается во всех компонентах романа.

Мир подневольной Боснии, колеблющийся, готовый взорваться; Оттоманская империя, еще грозная, еще сеющая смерть, но уже обреченная всей логикой своего исторического развития; вереница правителей порабощенной страны, бесследно и бесславно уходящих в небытие, — можно ли все эти образы оторвать от обстановки, когда они создавались? При всей их исторической конкретности они воспринимаются и как оптимистический прогноз ситуации, в которой писался роман.

В романах и повестях, опубликованных после второй мировой войны, метафорическое преображение исторической действительности, важнейшая черта художественной манеры писателя, приобретает особую силу. Народно-сказочные и метафорические мотивы в прозе повысили ее масштабность, сообщили ей отчетливый поэтический колорит.

На стиль прозы Андрича и на всю ее художественную структуру сильно повлияло стихотворное слово. Именно от поэзии идет сгущенность языка андричевской прозы, интенсивность, отшлифованность, часто уникальная, каждого словесного оборота. Именно поэтическое чутье подсказало писателю метафорические образы прозы.

В романе «Мост на Дрине» Андрич не только летописец, но и поэт своей страны.

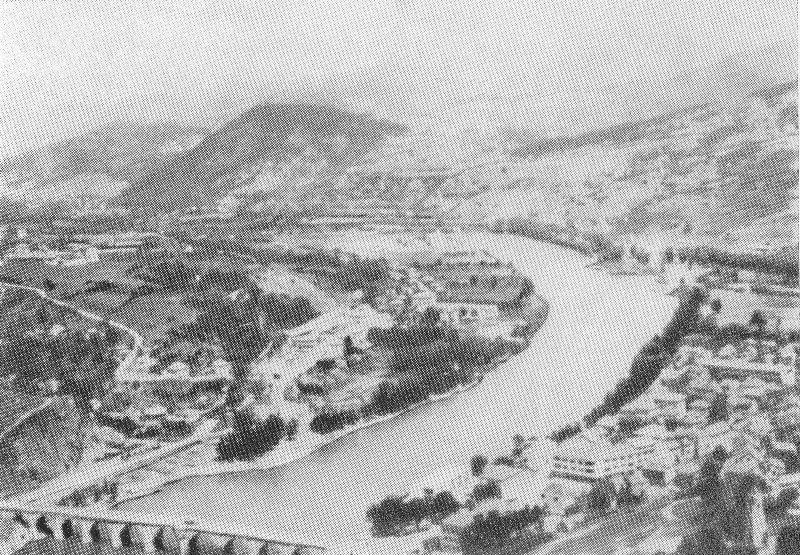

Вышеград. На переднем плане мост на Дрине (XVI в.)

Мотив моста обладал для Андрича особой привлекательностью. В рассказе «Мост на Жепе» (1925) он прославил красоту создания человеческого разума и человеческих рук, бесполезную красоту, как он считал тогда, одинокую и чуждую всему, что ее окружало в угрюмой боснийской глуши. В эссе «Мосты» (1933) он высказал убеждение, что мосты «важнее, чем дома, священнее, чем храмы, — ибо они общие». Мосты, которые писатель наблюдал в своих странствиях по свету — в Испании, в Турции, в Италии, стали для него выражением извечного стремления человека преодолеть «раздел, противоречие и разлуку». Мимо моста нельзя пройти без внимания, говорится в эссе, «ибо он указывает место, где человек наткнулся на препятствие и не остановился перед ним, но преодолел его и перебросил через него мост». Наконец, в романе «Мост на Дрине» мост становится метафорой времени, олицетворением самой истории, символом человеческого единения, связи между народами и странами, между прошлым и настоящим. Это была счастливо найденная формула смысла исторического существования человека, о котором так много размышлял писатель.

Роман «Мост на Дрине» охватывает почти пять веков подневольной истории Боснии, закончившейся известным сараевским выстрелом 1914 года и началом первой мировой войны. Сюжет романа при всей его разветвленности, многоохватности отличается большой силой концентрации. Все главы, показывающие и общенародные события, и отдельные судьбы, так или иначе связаны с мостом. Но мост — центр не только сюжетный, это и смысловой, поэтически возвышенный центр романа.

История создания моста сразу вводит в метафорический строй романа. Впервые туманное видение моста мелькнуло в воображении десятилетнего мальчика, которого вместе с другими сербскими детьми янычары насильственно увозили из Боснии, предназначая для службы в османской армии. Мутная, темная Дрина, как черная черта, разделила край, где он родился, и чужую землю, где он получил другое имя, принял другую веру, сумел стать могущественным визирем. Визирь, говорится в романе, многое забыл с годами, и только черная черта, рассекшая его жизнь, напоминала о себе болью в груди. Избавлением от этой боли представлялся ему мост над рекой, который соединит ее берега и навсегда свяжет край, откуда он происходил, с краем, в котором прошла его жизнь. Так мост, реально существующий, созданный по воле исторически подлинной личности, мост, предназначенный для практических целей, получает в романе еще одно и, может быть, самое важное измерение. Он становится поэтическим воплощением исторической трагедии Боснии, отразившейся в человеческой судьбе.

То, что происходит на мосту и вокруг него в течение столетий — победоносные турецкие походы, бунты непокорной райи, наводнения и эпидемии, национально-освободительное восстание 1875–1878 годов, изгнание турок после долгих веков господства и новая, австро-венгерская оккупация, — все это реальная история. Но мост не только немой свидетель истории, он полноправный ее участник, воплощение времени. Зримое движение времени передано в том, как запечатлен мост в сознании людей разных поколений. Каждый человек видит мост в соответствии со своей эпохой, верой, индивидуальностью, для каждого поколения он остается тем же и всегда другим, как само время.