Я уже вторую неделю тренировал левую руку и, размышляя о копёшкинской земле, машинально чиркал карандашом по клочку бумаги. Нарисовалась бревенчатая изба с тремя оконцами по фасаду, косматое дерево у калитки, похожее на перевёрнутый веник. Ничего больше не придумав, я потянулся и вложил эту неказистую картину и руки Копёшкина. Тот почувствовал прикосновение к пяльцам, разлепил веки и долго с осмысленным вниманием разглядывал рисунок. Потом прошептал:

— Домок прибавь... У меня домок тут... на дереве...

Я понял, забрал листок, пририсовал над деревом скворечник и вернул картину.

Копёшкин, одобряя, еле заметно закивал восковым, заострившимся носом.

Ребята снова о чём-то заспорили, потом, пристроив стул между Сашиной и Бородуховой койками, шумно рубились в домино, заставляя проигравшего кукарекать. Во всём степенный Бородухов кукарекать отказывался, и этот штраф ему заменяли щелчками по роскошной лысине, что тут же исполнялось Бугаевым с особым пристрастием под дружный хохот. Михай в домино не играл и, уединившись у окна, опять пел в закатном отсвете солнца, как всегда, гляди куда-то за петлявшую под горой речку Пиру, за дальние вечереющие холмы. Пел он сегодня как-то особенно грустно и тревожно, тяжко вздыхая между песнями, и надолго задумывался.

Прислонённая к рукам Копёшкина, до самых сумерек простояла моя картинка, и я про себя радовался, что угодил ему, нарисовал нечто похожее на его родную избу. Мне казалось, что Копёшкин тихо разглядывал рисунок, вспоминая всё, что было одному ему дорого в том далёком и неизвестном для остальных Сухом Житне.

Но Копёшкина уже не было...

Ушёл он незаметно, одиноко, должно быть, в тот час, когда садилось солнце и мы слушали негромкие Михаевы песни. А может быть, и раньше, когда ребята стучали костяшками домино. Этого никто не знал.

В сущности, человек всегда умирает в одиночестве, даже если его изголовье участливо окружают друзья: отключает слух, чтобы не слушать ненужные сожаления, гасит зрение, как гасят свет, уходя из квартиры, и какое-то время оставшись наедине сам с собой, в немой тишине и мраке, последним усилием отталкивает чёлн от этих берегов...

Пришли санитары, с трудом подняли с кровати тяжёлую промокшую гипсовую скорлупу, из которой торчали, уже одеревенев, иссохшие ноги Копёшкина, уложили всё это в носилки, накрыли простыней и унесли.

Вскоре неслышно вошла тётя Зина со строгим отрешённым лицом, заново застелила койку и, сменив наволочку, ещё свежую, накрахмаленную, выданную сегодня перед обедом, принялась взбивать кулаками подушку.

Я онемело смотрел на взбитую подушку, на её равнодушную праздную белизну, и вдруг с пронзительной очевидностью понял: что подушка эта уже ничья, потому что её хозяин уже ничто... Его не просто вынесли из палаты — его нет вовсе. Нет!.. Можно было догнать носилки, найти Копёшкина где-то внизу, во дворе, в полутёмном каменном сарае. Но это будет уже не он, а то самое непостижимое ничто, именуемое прахом... «И это всё? — спрашивал я себя, покрываясь холодной испариной. — Больше для него ничего не будет? Тогда зачем же он был? Для чего столь долго ожидал своей очереди родиться на земле?» Эта его возможность появления сберегалась тысячелетиями, предки пронесли её через всю историю — от первобытных пещер до современных небоскрёбов. Пришло время, сошлись, совпали какие-то шифры таинства, и он наконец родился... Но его срезало осколками, и он снова исчез в небытие... Завтра снимут с него теперь уже ненужную гипсовую оболочку, высвободят тело, вскроют, установят причину смерти и составят акт. Потом его останки свезут на серпуховское кладбище, где для таких, как он, госпиталь арендует угол, и там закопают — без речей, без почётного караула, без прощальных залпов, — закопают, так сказать, «в рабочем порядке», как обычно хоронили по лазаретам ничем не отличившихся солдат.

— Ох ты, грехи наши тяжкие... — проговорила нянька, подняла с пола оброненную санитарами картинку с копёшкинской избой и прислонила её к нетронутому стакану с вином. — Вот и пожар затушили, а, видно, чадить ещё долго будет. Уж больно раскочегарено...

Мы промолчали: разговаривать ни о чём не хотелось.

Картинка была моей вольной фантазией, но теперь нарисованная изба обратилась в единственную реальность, оставшуюся после Копёшкина. Я теперь и сам верил, что такая вот — серая, бревенчатая, с тремя окнами по фасаду, с деревом и скворечником перед калиткой, такая и стоит она где-то там, на пензенской земле. В это самое время, в час сумерек, когда санитары укладывают Копёшкина, в госпитальном морге, в окнах его избы, должно быть, уже затеплился жидкий огонёк керосиновой лампы, зашевелились головёнки ребятишек, обступивших стол с вечерней похлёбкой. Топчется у стола жена Копёшкина (какая она? как зовут?), что-то подкладывает, подливает... Она теперь тоже знает о Победе, и всё в доме — в молчаливом ожидании хозяина, который не убит, а только ранен, и, даст Бог, всё обойдётся...

Странно и грустно представлять себе людей, которых никогда не видел и наверняка никогда не увидишь, которые для тебя как бы не существуют, как не существуешь и ты для них.

Тишину нарушил Саенко. Он встал, допрыгал до нашей с Копёшкиным тумбочки и взял стакан.

— Зря-таки солдат не выпил напоследок, — сказал он раздумчиво, разглядывая стакан против сумеречного света в окне. — Что ж... Давайте помянем. Не повезло парню... Как хоть его звали?

— Иваном, кажется, — сказал Саша.

— Ну... Прости-прощай, брат Иван. — Саенко плеснул немного из стакана на изголовье, на котором ещё только что лежал Копёшкин. Вино густо окрасило белую накрахмаленную наволочку. — Вечная тебе память.

Оставшееся в стакане вино он разнёс по койкам, и мы выпили по глотку. Теперь оно показалось таинственно-тёмным, как кровь.

В вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты.

ДОКУМЕНТЫ, ВОСПОМИНАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ

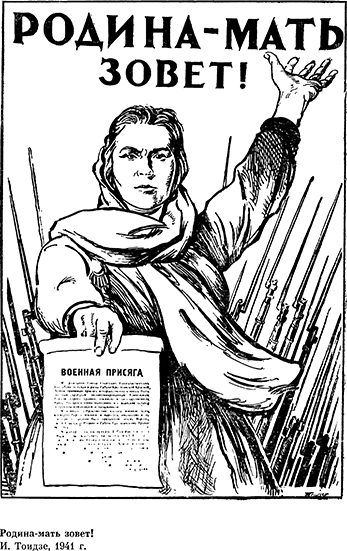

Отечество в опасности

(1941-942 гг.)

Документы!

ГРАЖДАНЕ И ГРАЖДАНКИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

...Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензии к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причём убито и ранено более двухсот человек. Налёты вражеских самолётов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории.

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключён договор о ненападении и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, что за всё время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей... Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, Советским правительством дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины.

14

22 июня 1941 года в поддень по радио выступил заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССP, народный комиссар иностранных дед Вячеслав Михайлович Молотов (Скрябин) — род. в 1890 г. — с заявлением о начале Великой Отечественной войны.