Упражнение 13. Поясните, почему эта процедура не поможет объяснить, что такое правая и левая стороны.

Такая же неопределенность свойственна всем асимметричным явлениям, связанным с электричеством и магнетизмом. Как движущиеся электрические заряды (токи) создают поля, в которых магниты ориентируются асимметричным образом, так и в полях, создаваемых магнитами, токи стремятся вести себя точно так же асимметрично. Вот хорошо известный опыт: вертикальная проволока, конец которой погружен в ртуть, при пропускании тока приводится в круговое движение вокруг магнитного полюса по часовой стрелке или против нее. По тому же принципу работает простейший электромотор, известный под названием колеса Барлоу. Во всех таких случаях направление вращения зависит от того, какой полюс магнита используется; эти опыты не помогут разъяснить обитателям планеты X смысл слов «правый» и «левый», потому что мы не сумеем рассказать, какой полюс у магнита северный, а какой южный.

Такая же двузначность присуща асимметричному движению заряженных частиц в магнитных полях. Частица, которая движется в магнитном поле по правой спирали, при обращении полюсов будет двигаться по левой спирали. Ни один эксперимент с электрическими зарядами и магнитными полями не позволяет дать однозначного определения правого и левого. В каком-то пункте всегда проявляется различие между правым и левым или эквивалентное ему различие между северным и южным магнитными полюсами.

Физики предпочитают формулировать это таким образом: различие между южным и северным полюсами магнитного поля — вопрос договоренности. Мы знаем, что одноименные полюса отталкиваются, а разноименные притягиваются, поэтому разные названия для полюсов необходимы. Мы называем один из полюсов северным, потому что он притягивается северным магнитным полюсом Земли (который на самом-то деле южный). Мы называем другой полюс южным, потому что он притягивается южным полюсом Земли (который на самом-то деле северный). Это всего лишь удобные названия. Поле стержневого магнита абсолютно симметрично относительно плоскости, рассекающей полярную ось магнита посередине. Если бы внезапно у всех магнитов в мире северные полюса стали южными и наоборот, то ни в каком эксперименте происшедшую перемену нельзя было бы заметить. О том, что она произошла, было бы так же бессмысленно говорить, как о том, что Вселенная перевернулась кверху дном. (Так говорили физики до 1957 года. А в 1957 году произошло нечто, радикально изменившее всю картину, но не будем забегать вперед.) Ситуация, однако, продолжает оставаться загадочной. В конце концов, магнитная стрелка ведет себя странно асимметричным образом, когда мы помещаем ее над проволокой, несущей ток или под ней. Хотя мы не можем установить, каким полюсам соответствуют концы намагниченной стрелки, даже исследуя их под микроскопом, тем не менее совершенно ясно, что один полюс является северным, а другой — южным. Очевидно, что какая-то разница между полюсами существует, иначе почему бы одноименные полюсы отталкивались, а разноименные притягивались. Если мы закрасим северный полюс магнитной стрелки красной краской, то именно красный конец всегда будет указывать налево, если мы расположим стрелку над проволокой с током, текущим от нас. Как можно объяснить эту кажущуюся асимметрию, которая так потрясла Маха, и все же утверждать, что электромагнитные поля в основе своей симметричны?

Полный ответ на этот вопрос не был получен вплоть до XX столетия, когда физики обнаружили, что магнит обладает известными нам свойствами вследствие круговых движений заряженных частиц внутри самого магнита. Чтобы пояснить это, остановимся вкратце на строении атомов. Рассмотрим так называемую модель атома Бора, построенную на основе теоретической работы великого датского физика Нильса Бора (1885— 1962). Ныне известно, что модель Бора — всего лишь грубое приближение. «Это, — по словам Дж. Гамова, — атом, с которого спущены все шкуры, так что остался один скелет». Эти «шкуры» атома можно подробно описать только с помощью сложного математического аппарата современной квантовой теории. Тем не менее модель Бора до сих пор приносит огромную пользу, сводя в примерную, схематическую картину все, что известно об атомной структуре.

В модели атома Бора вокруг ядра по орбитам движутся электроны — один или несколько, — сгруппированные в оболочки. Каждый электрон несет единичный заряд (квант) отрицательного электричества. Обычно атом находится в незаряженном состоянии, когда число электронов равняется числу протонов в ядре. Каждый протон несет квант положительного заряда. Кроме того, в ядре могут находиться один или несколько нейтронов — незаряженных частиц.

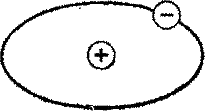

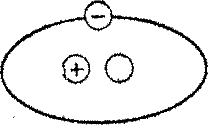

На рис. 48 изображен простейший из атомов — атом водорода. Ядро состоит из одного положительно заряженного протона. Вокруг него обращается отрицательно заряженный электрон. Если в ядре, кроме протона, находится еще один нейтрон, то мы имеем один из изотопов водорода (рис. 49). (Изотоп — это одна из форм элемента, получающаяся при изменении числа нейтронов в ядре.) Этот изотоп называется дейтерием, поскольку у него в ядре две частицы. Добавление нейтрона утяжеляет ядро, по этой причине дейтерий часто называют тяжелым водородом.

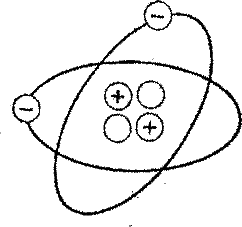

На рис. 50 приведена схема следующего простого атома — гелия. В обычной своей форме его ядро содержит два протона и два нейтрона. Вокруг ядра вращаются два электрона.

Поскольку атом имеет приближенно сферическое строение, его удобнее всего представить в виде крошечного шарика. «Для некоторых учителей атом всегда остается мячиком, — говорил физик Сэмюэл Гаудсмит. — Зимой это баскетбольный мяч, весной — бейсбольный, а в остальное время года — шарик для настольного тенниса. Эти объяснения об атоме столь же беспомощны, как изображение бога стариком с бородой на облаке».

Это высказывание Гаудсмита напоминает о том, что модели дают лишь грубо приближенную картину реальности. С другой стороны, без них трудно было бы обойтись. Химики до сих пор изображают молекулы диаграммами, где сложные валентные связи представлены черточками; по этой же причине физики продолжают говорить об атоме, пользуясь представлениями модели Бора. Это удобное символическое сокращение. Почему бы и не назвать атом шариком? В конце концов, что такое шарик? В обычном языке это любой предмет примерно сферической формы. Раз смысл этого слова так широк — им можно назвать и футбольный мяч, и яблоко, и скомканный носовой платок, — то почему бы не применить его для описания шарообразного строения атома, хотя точно описать его электронное «облако» можно лишь с помощью сложных понятий теории вероятностей.

Электрон, вращающийся вокруг ядра, это движущийся отрицательный электрический заряд. Его движение приводит к появлению магнитного поля, проходящего через центр атома и перпендикулярного плоскости электронной орбиты. Это поле называется орбитальным магнитным моментом электрона. Кроме орбитального движения, у электрона есть еще одно свойство, называемое спином. (Доктор Гаудсмит, высказывание которого мы цитировали выше, принадлежит к числу тех, кто открыл существование спина.) В модели Бора спин можно представлять себе как вращение электрона вокруг оси, проходящей через его центр, — точно так же Земля на своем пути вокруг Солнца вращается вокруг собственной оси. Собственное вращение электрона также создает микроскопическое магнитное поле, направление которого совпадает с осью вращения. Так получается спиновый магнитный момент электрона.

На рис. 51 показана магнитная ось орбитального магнитного момента электрона. Северным называется тот ее конец, с которого кажется, что электрон вращается вокруг ядра по часовой стрелке. На рис. 52 изображена ось магнитного поля электронного спина. И опять-таки северный ее конец выбран так, что если смотреть с этого конца на электрон, то будет видно, что он вращается вокруг собственной оси по часовой стрелке. В обоих случаях названия полюсов выбираются в соответствии с обычным правилом левой руки. Физики предпочитают обозначать северное направление знаком плюс, а южное — знаком минус, но, поскольку наша книжка не научная монография, мы будем придерживаться более привычных названий.