СТАЛЬНОЕ НЕЖНОЕ КРУЖЕВО

Лед ноздреват, лед крошится, он распадается и темнеет. Из глубины тяжелых дымчатых озерных льдин теперь слышится какое-то движение, оно походит на длинное прерывистое дыхание. Дыхание томительно и гулко расплывается над озером, особенно в сумерки.

Над сумерками прорезается месяц, осторожный, внимательный. Его таинственный, плотными туманами завешивающий озеро свет вдруг наливает льды тяжелой черной зернью. Однако льды подвижны, они подтаивают и распространяют здесь и там широкие лиловые течения.

Лед превращается в стальное, кованное мелко и узорно, кружево, он весь звенит и дышит здесь под месяцем сквозь этот звон. Прозрачно и пустынно дышат льды, звенят узоры и расплываются к далеким от луны замглевшим берегам, чтоб на рассвете, уже совсем бесшумно раствориться в солнце и туманах.

Навсегда исчезнуть.

НАД ПОЛЯНОЙ

Летит надо мной паук.

Конечно, я думаю, что так он просто на длинной паутине раскачивается. Паутину же концом на березу намотал.

Небо чистое, с легким ветром. И вот летит паук в нем, как Черномор, мертвыми глазами вниз посматривает. Все дальше и дальше несет его. И чувствуется, как ликует он там, над полем.

Солнце чуть забирает легким облаком, и паутина в обе стороны от паука вспыхивает. Словно на двух длинных искрах парит паук.

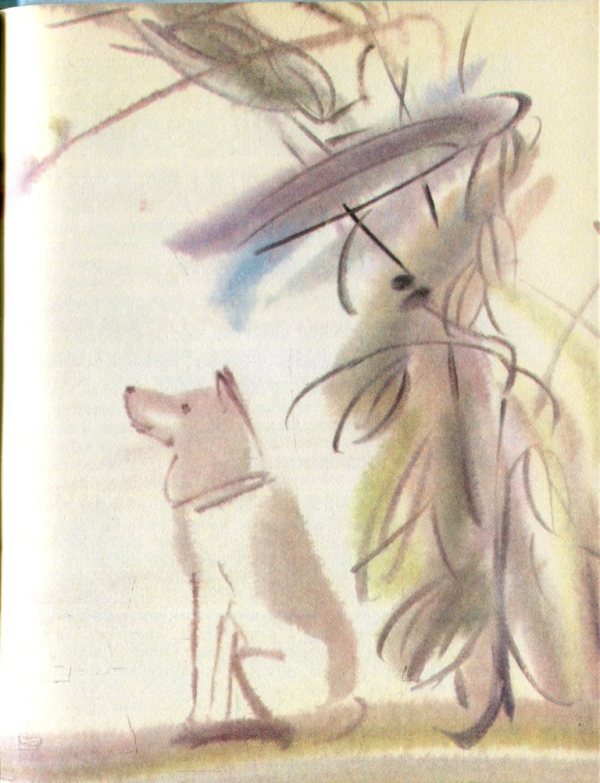

Собака сидит рядом и смотрит в небо. Потом не выдерживает и лает вслед пауку.

СКАМЬЯ

Два столба врыты в землю, и доска на них положена. Как и всякая деревенская скамейка. Но стоит на горе, под сосной. Под высокой и шумной сосной. Рядом липа, отцвела уже. И клены. Позади яблони. И школа высится тут же, на горе, тремя каменными этажами.

Со скамьи дорога видна, под горой поблескивает озеро, шумит спокойно. И видно сквозь кленовую листву — покачивается на озере лодка. А клены уже большие, взрослые.

Повадился сюда ходить один совсем не взрослый человек. Дочь моя сюда ходить повадилась. Уйдет, и долго нет ее. Интересно, чего же она там одна, без подружек, делает?

Поднимаюсь на гору. Сидит она и ногу на ногу положила. И думает о чем-то усердно. И выражение лица как раз недетское.

— Что ты здесь делаешь, ничтожный человек? — спрашиваю.

— Твой ничтожный человек сидит и думает.

— О чем?

— А здесь «скамья Онегина». Совсем как в Тригорском, все видно далеко, и ветерок. Тут обо всем можно думать.

Ну как не позавидовать человеку, который в сотне верст от Михайловского может найти себе такую скамью.

С КЛЕНОМ У ПОДОКОННИКА

Вчера я поселился в бывшей просвирне графа Гейдена. В этом доме из-за его заброшенности давно уже никто не живет. Во втором этаже его длинное стрельчатое окно, из которого я вижу все озеро.

Две ласточки промелькнули у меня под окном. Они мчались на небольшом друг от друга расстоянии, одна чуть отставала, и неизвестно откуда взявшийся их полет неизвестно где и закончится. Ласточки перечеркнули двумя черными полосами озеро, дальний берег, ель перед самым окном и ослепительно блеснули спинами на ярком высоком солнце. И теперь, несколько часов спустя, на заре, я склонен думать, что полет их не прекратился. Они где-то летят и никогда не остановятся. Они описывают какой-то гигантский круг или эллипс сквозь эпохи, страны, пространства во времени, необъятном и захватывающем дух, как внезапный удар под сердце. И через многие-многие годы они вновь пролетят под окнами этого каменного дома, сложенного из валунов и кирпичей, с двухэтажной башней, перед которой стоит дремучая ель. В моей комнате есть еще одно окно, но я о нем не говорю. Под ним пробегает узкая тропинка и, смотря кому куда хочется, ведет в гору, на кладбище, или под гору, в поселок. Нависла над самой тропинкой черемуха. Черемуха тоже очень старая, она уже дряхлеет. Весной, когда черемуха цветет, она дышит в окно, как белая тяжкая туча.

Когда эти две ласточки пролетят здесь вновь, у окна будет сидеть совсем другой человек. Ему, может быть, никогда не придет в голову подумать о том, что сейчас волнует меня. И очень жаль, что я не могу даже представить, о чем способен он будет думать вот в такой голубой, в такой вот теплый вечер июля, когда воды озера гладки, а лодка, плывущая от одного берега к другому, оставляет позади не только золотистый след, но какое-то золотистое дуновение воздуха. Но все же тот человек может выйти на берег, стоять и смотреть вдаль. И если в ту минуту над ним промчатся ласточки, пусть он знает, что это те самые, что пролетели сегодня у меня под окном. Более того — пусть он знает, что это и те самые, что жили когда-то на чердаке деревенского дома невдалеке от Пыщуга.

Вскоре перед моим окном пролетит чайка. Она громко крикнет и улетит к мосткам. Там, на мостках, весь день сегодня жарили свои жилистые спины три проезжих человека. Они позагорали, накупались, нахохотались вдоволь и уехали на легковой машине. А у меня осталось такое ощущение, будто перед глазами промелькнула какая-то знакомая и старая картина с ходячим сюжетом. Вроде того — «Купание солдат».

Если же касаться сюжетов и тем, то сейчас нет для меня ничего интереснее темы окна. Полуденные окна Эрмитажа, каждое из которых — законченная, строго скомпонованная гравюра. В сторону ли арки Главного штаба, в сторону ли Невы с Биржей и Петропавловской крепостью, с Ростральными колоннами, из царской ли библиотеки в сторону Адмиралтейства — всюду как бы растворяются величественные створы возвышенных литографий. Художнику даже нет надобности напрягаться или думать, стоит лишь найти удачную точку перед любым из окон. Летним вечером, если ходить под низкими сводами переходов Василия Блаженного, среди стен, расцветших диковинными травами, в тишине, представляется, что под окнами текут степенные людские толпы. Зимней ночью из высоких окон бедного барского дома в Михайловском ты озарен блистающими полями созвездий. Они горят над снегами Петровского озера, и снега сияют, сами подобные созвездиям. И вспоминается почему-то не Пушкин. Приходит в голову Юлиуш Словацкий:

Мне никогда не забыть великолепные окна кабинета Сигизмунда-Августа под утренним солнцем стремительной высоты Вавельского замка в Кракове. Из таких окон и впрямь — выпускать лебедя с королевичем на спине. За окошечком деревенской бани слышно, как шелестит цветущая малина. А от колодца проходит девушка с коромыслом и позванивает ведрами. И взгляд у девушки приветлив, что тебе веселое окошко. Надо сказать, что деревенские окна, резные, с новыми и старыми наличниками, напоминают девушек в платках, девочек в платочках, старушку в старом полушалке или красавицу в дорогой тяжелой шали. Под такими окнами приветливо сидеть и щелкать семечки, а иногда какое-то на первый взгляд не очень и примечательное окошко не грех и полюбить.

Я люблю свое небольшое, но высокое стрельчатое окно. Мне кажется, такого окна не было ни у кого другого. Даже у Петра Великого, который, как известно, прорубил однажды такое окно, которое никто никак не мог заделать. В этом окне цветение дворцов и парков, факелы Ростральных колонн, гул заводов, волчья зоркость эскадр, ветер, полный разноязыких флагов, городов, отзвук выстрела, потрясшего державу до основания, здесь белые ночи поэтов, когда человек не в состоянии закрыть глаза и успокоить сердце. И все-таки мое окно мне дороже. Над озером, в котором заскользили отсветы зари, легли и отразились берега с высокими соснами, елями, там гуляет рыба. А здесь падают и падают с ели шишки. Шишки падают на поляну, где их ловит кот и засыпает на виду у всех в обнимку с шишкой.

А между кирпичами портика как раз под окном проросла березка. Когда смотришь из комнаты, кажется, что выросла она из подоконника. Березка совсем юная, ей года три или четыре. Жизнь у нее только начинается. Березка словно маленький эпиграф к моему окну. Что-то вроде: