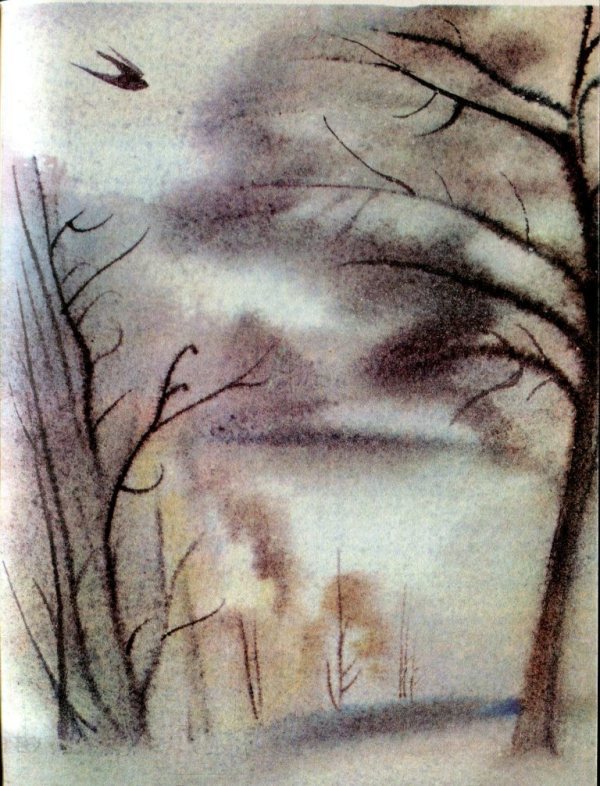

Дни поздней осени бранят. Но как бранить холодное и чистое течение осенней полой воды? Когда ты чувствуешь ее дыхание, взгляд. Вода смирна, вода как бы вслушивается в тревожную поступь морозов. Как будто тихая улыбка сожаления светится на умолкнувших полях, а по лесам еще играет багровый цвет. И мглой волнистой дышит полдень, и солнце изредка блеснет над лесом. Мухоморы стоят еще, как живые, но уже проморожены и сверкают огненно. День краткий гаснет, досуг вечерний полон полусна, полувоображения. Как будто ты влюблен, легко и радостно. Снова молод и счастлив.

И словно ты плывешь сквозь этот шум и говор листопада, раскинул руки, смотришь вокруг помолодевшими глазами. И не можешь найти больше никаких других слов, кроме самых простых и легких, как говор ручья: «Унылая пора! Очей очарованье!»

Опять стоишь и повторяешь, не повторяешь, а дышишь сиянием и легкостью слов этих сердца:

— Унылая пора! Очей очарованье!

ПОД СВОДАМИ РОЩ

Под соснами вчера лежал туман. За ночь выпал мороз, и на ветви рощ поднялся иней. Поднялся бы иней и в небо, но такой голубизны, такого света небеса колыхались над Михайловским, что иней замер и просто ликовал на деревьях.

Сегодня Синичья гора, обелиск над могилой, собор — все вознеслось вместе с деревьями, как облако, и стояло в небе, подобное неслыханному царству. Такие царства строит солнечный мороз в полдень, и те колышутся, мерцают от каждого внимательного взгляда. За лесом вдали кто-то ударил в колокол. Потом ударил еще. Доносились удары из Михайловского — там отбивали время, как во времена Пушкина.

Когда идешь бором, то кажется — взбираешься высоко в горы, а долины, распадки — все остается далеко внизу. Ранним летом здесь бегут ручьи, а зимой тут положил свои петли заяц. Входишь под сосны бора, от шагов и от дыхания иней начинает колыхаться и осыпается. Иней повисает в тихом воздухе и зажигает над путником небольшую морозную радугу. Так долго ходишь по рощам вокруг Михайловского. И своды сосен осыпают над тобою свой иней.

Возвратишься поздно ночью. И среди тьмы в глаза светятся радуги, что зажигали среди поляны иней, солнце и сосны.

МОРОЗ И СОЛНЦЕ

День чудесный сияет на снегах вдоль Сороти. Река замерзла не совсем, под горою за Савкином дымится у берега ключ. Лед размыт его неторопливым течением. Здесь от Сороти поднимается дымок, словно чье-то спокойное дыхание. И трудно поверить, что вчера еще злилась вьюга, гудела в трубе и звенела по стеклам. В мутном небе неслись низкие тучи. И только под утро зажелтела сквозь вьюгу луна.

А сегодня и не узнаешь небес, равнины. Снег блещет на солнце. Лес прозрачен. Вся комната янтарным озарена сиянием. И печь трещит весело. И думается легко. И не устоять у окна.

Скорее. Уйти на солнце, на мороз. Шагать по Маленцу. Дышать воздухом ледяным, как ключ, и юным. Прикрывать глаза ладонью и смотреть вдаль, за берег. Видеть, как замерли в голубом небе синие столбы дыма от деревенских изб. И даже не колыхнутся. Слышать, как прошел сосняком автобус на поляну и звонкие голоса школьников посыпались под гору, к Сороти, в Зимари.

Идти или стоять с перехваченным дыханием и только повторять слова, которых красочней и звонче не найти в сию минуту:

— Мороз и солнце, день чудесный!

РОДНИК И ОБЕЛИСК

Я не пойду в зимний полдень под гору из Савкина к роднику. Там над нетерпеливой чистой водой солнце поставило облако морозного сияния. Уже издали видно, как свет переливается в облаке. А когда подступишь ближе, сразу поймешь, что это не просто облако, не совсем уж такой необыкновенный свет. Это чаша. Сияющая чаша висит над родником. И как бы ты ни хотел пить, к этой чаше робко прикоснуться. Ведь она вся светится, а свет над родником переливается и колышется.

И для чего же ранним и туманным утром лета мне спускаться под гору к этому ключу? Там вдоль реки туман уже рассеялся и светлое небо ширится над озерами. А здесь, над ключом, стоит голубоватый легкий и высокий парус. Он готовится в путь и трепещет. Сюда сейчас опасно приходить: того гляди под парус этот ступишь, проснется в снасти ветер — и нет тебя. Уплыл. Совсем далеко.

Уже весной, во время ледохода, ночью совсем спускаться к роднику не стоит. Его не видно. Кругом разлив. Разлив подступил к деревне, к горке. И только в глубине живет и бьет сквозь полую воду родник, над тем самым местом, где встает луна. Вернее, месяц. И долго месяц над водой стоит. Кругом проходят пепельные льдины. А месяц тут по льдинам рассыпает мелкие колокола. Те блещут и звенят.

Я выйду к роднику в осенний светлый полдень. Когда увижу, как лист кленовый трепещет над ключом. К нему слетаются другие. С того, с этого берега. Вот их уже толпа. Вот стая. Вот вытянулись, превратились в облако. Вот поднялись и встали, словно обелиск. Багряным обелиском листвы над родником обернулись. И шелест в обелиске слышен.

Теперь опущусь на колено, утоплю в воде ладони, наберу широкую пригоршню. И поднесу к глазам. Потом окину взглядом все, что только видеть можно, преклонив колено возле Сороти.

ВЕСЕННИЙ ЗВЕЗДОПАД

Почки уже готовы, но листвы еще нет.

И с вечера пойдет ровный легкий апрельский дождь. Он повесит на каждой почке по серебряной прозрачной серьге. Серьги будут покачиваться от ветра и от собственной тяжести, и свет переливаться будет в них полновесно и прозрачно. Так серьги превратятся в звезды.

Ночью при тучном и властном сиянии луны звезды будут капать с той молоденькой березки в темную, в бездонную воду озера. И будут медленно тонуть там во мраке, кружась, вращаясь, но не растрачивая света.

Так под березой к утру светиться будет уже глубокое таинственное облако звезд, такое светящееся и вытянутое конусом.

До рассвета, пока не встанет солнце.

НЕПОСЕДЛИВЫЙ МЛАДЕНЕЦ

У меня под горой народился маленький нежный ручей. Я это чувствую, я слышу издалека. Не пойти ли теперь да взглянуть на него? Под горой, среди хрусткого и зернистого снега, среди мертвых, иссушенных временем и морозами листьев травы — сверкание и шелест.

Тут крошечный беспомощный младенец. Он дышит чуть приметным, совсем еще наивным, но уже тревожным сном. Он медленно колышется от сонного дыхания и — светится. Тут солнце влажной доброю ладонью накрывает новорожденное его теченьице. Тут, среди мокрого и счастливого снега весны.

К вечеру опустится морозец. Он закует послушные и звонкие овраги, колеи, пригорки. Ну как же тут уснуть? И среди ночи придется мне спуститься под гору, к ручью.

Он прикорнул здесь в своей ложбинке. Подернут инеем. Он боязливым робким сном забылся до рассвета.

Тут надо взять его в ладони. Да отнести домой, там уложить, как маленького чуткого котенка, и греть его дыханием. До рассвета. Ты сам заснешь над ним и не заметишь, как встанет солнце. А твой младенец убежал, его уже нет по всей избе. Он снова там звенит сквозь утро под горой и на какой-то тоненькой струне играет.

И так до самого заката. То здесь, то там звенит, сверкает, хлопает в ладоши, хихикает…

А к вечеру над озером вспыхнет месяц, когда опять морозец опустится. Ручей притихнет на какую-то минуту. Спустишься под гору опять накрыть его дыханием либо ладошкой, а вон он сидит — на берегу. В голубеньких сапожках, глаза блестят, улыбка светится. Протянул беспечно руку, выломил из воздуха янтарный рожок месяца и, как на дудке, на месяце наигрывает. Только пальчики, как перламутры, сияют, когда перебирает ими, разгуливая по мелодии своим непоседливым и простодушным дыханием.