Лиза заканчивала дойку, когда Саша подошел к ней. Проверил крепление на патрубке, потоптался, ожидая, что она скажет. Лиза улыбнулась ему, но глаза от улыбки не дрогнули. Такая в них застыла обида, что Саша вдруг почувствовал, как сердце у него сжалось и впервые заболело не своей — чужой болью.

— Что она тебе говорила?

— Нельзя нам с тобой.

— А ты что сказала?

— Можно.

В тот вечер Саша впервые открыто пошел к Лизавете.

— Сегодня останусь у тебя, — сказал он, — все и так думают, что я тут живу.

— Нет, Сашенька, ни сегодня, ни завтра… Это пока мой дом.

— Но ведь все думают…

— Пусть думают.

Он подошел к ней и уткнулся лицом в ее плечо.

Крепкие Лизины руки сжали его голову, и он почувствовал покой и тепло всей своей будущей жизни, в которой будет этот дом, их любовь, их дети, те, что уже есть, и те, что родятся.

ИЖДИВЕНЦЫ

Высокий бревенчатый дом с голубыми ставнями стоял в конце нашей улицы, у самого оврага. Овраг был небольшой, но глубокий, зимой до краев засыпанный снегом. В большие морозы ставни не открывали, но дом с голубыми заплатами вместо окон все равно казался зрячим. Каждый раз, приближаясь к нему, я чувствовала, что пересекаю какую-то черту и вхожу в новую жизнь. В той жизни, которую я покидала, была война, там была узкая комната с печкой-плитой у входа, учебники на колченогом столе и мама, глядящая на меня хмурым взглядом. Этот взгляд все отвергал: и город, в который нас занесла война, и самое войну, которой не должно было быть, и меня. Я уже будто не была ее собственностью, а принадлежала все той же войне, забравшей у нее последнее, что было, — единственную дочь. Она глядела на меня, уходящую в сумерках из дома, и, бессильная что-либо изменить, говорила:

— За кусок готова на край света бежать. Лучше подумай, откуда у них эти куски? Ты и маленькая такая была: увидишь у кого конфету, извертишься вся, пока не выманишь.

Такой в раннем детстве была не я, а другая девочка из нашего довоенного дома по имени Лида. Та действительно цыганила и выманивала. Каждое слово матери било меня кнутом. Она и себя не щадила.

— А что тебе со мной сидеть? Какой я тебе авторитет? Люди воротники каракулевые на плечах носили, жарили, парили, банкеты с друзьями справляли. А я умней всех была: пианино купила, на музыку тебя отдала. Ни одного платья, какого хотела, не сносила.

— Были у тебя платья!

Мне бы закрыть за собой дверь, не втягиваться в разговор, но каждый раз в душе рождалась вера: именно сейчас она меня поймет. И я, забыв о доме с голубыми ставнями, о счастье, которое от себя отодвигаю, кидалась в спор.

— Целый шкаф платьев был у тебя! Открой чемодан, даже здесь два крепдешиновых лежат — черное и серое в горошек. Но ты их никогда не наденешь. И те, что бросили, никогда не носила. Берегла, берегла и добереглась. А люди носили и носят. И платья, и воротники каракулевые, и вообще живут широко и открыто, а не так, как ты.

Мать слушала мои слова, сидя на кровати в конце нашей длинной, как коридор, комнаты, и вылавливала что-то свое.

— На платья в чемодане нацелилась? Не дождешься! Уж ты бы их, конечно, поносила. Покрасовалась перед этими широкими и открытыми. Но напрасно надеешься, платьев моих тебе не видать!

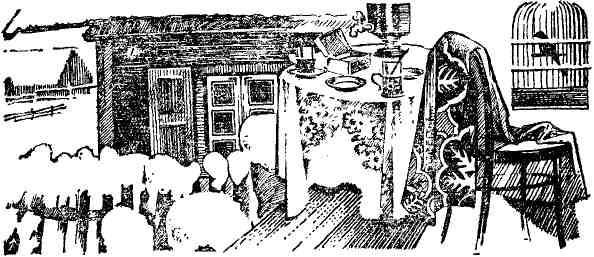

Только у самого оврага освобождалась я от несправедливых подозрений матери. Казалось, не будет конца тупой, саднящей боли, которую рождала обида, но вдруг она отлетала. Снег начинал весело скрипеть под ногами, и я уже ощущала тепло старого дома, видела лампу на желтых цепочках, висящую над столом. На калитке зеленел почтовый ящик, наполовину засыпанный изнутри снегом. Я каждый раз поднимала крышку ящика, заглядывала в него. Однажды достала белый треугольник с маркой. Письмо от Диомида.

Диомид был родственником хозяев дома с голубыми ставнями, жил в таежном поселке, держал пасеку. Когда Тамара Андреевна ставила на стол чашу с кедровыми орешками, то всегда говорила с грустной усмешкой: «Дары Диомида».

Кем я была в этом доме? Теперь думаю, что принимали они меня, а может, и терпели из-за Любочки, болезненной девочки, дочери Тамары Андреевны. Любочка училась в третьем классе. А я была в этом классе вожатой. Может, им нравилось, что у Любочки такая большая подруга. «Восьмиклассница и, представьте, дружит с нашей Любочкой».

Бабушка Света открывала дверь. Высокая, прямая, в вязаном платке на плечах, она не походила на старуху ни именем своим, ни повадками. Красила волосы в рыжий цвет, и они у нее были разноцветными: медными, желтыми, а по обе стороны от пробора свои, голубовато-серебряные. Когда она, высвободив из-под шали руки, приближала их к клавишам рояля, то и вовсе не походила на старуху. Играла всегда что-то быстрое, громкое, бравурное. Я не видела ее лица, но мне казалось, что оно у нее в эти минуты яростное. Однажды она спросила:

— Ты, слушая музыку, получаешь удовольствие?

Я не поняла, о чем она. Меня ее музыка и вообще музыка вгоняла тогда в тоску. Было в ней что-то коварное. Только-только я приобщилась к ее тайнам, собственными пальцами стала связывать звуки Чайковского из «Детского альбома», как вдруг на пальцы, на глаза, на сердце словно упала тяжелая крышка пианино, отсекла музыку, прихлопнула все, что было моей жизнью. Пианино сгорело вместе с домом, в котором мы жили. На третий день войны все жены командиров нашего полка с малыми и большими детьми, с чемоданами и узлами покинули четырехэтажный дом и ушли в ближнюю, по соседству со станцией, деревню. Ушли вовремя, в дом попала бомба, и он горел всю ночь до рассвета. А утром его как и не было.

Бабушке Свете я ответила:

— Вы очень хорошо играли. Наверное, надо долго учиться, чтобы так играть?

И тогда она спросила:

— А ты бы хотела? Тебе хотелось бы знать ноты, извлекать из инструмента звуки своими пальцами?

Я была никем в этом доме, и вот представился случай стать кем-то: способной ученицей. Мне это было несложно: три года до войны я училась музыке. Наверное, до сих пор я краснела бы, вспоминая, как обманула бабушку Свету. Если бы она удивилась или хотя бы испугалась: что такое? Как можно за один урок выучить все ноты, постичь басовый ключ и так чисто, с небольшими заминками играть этот, пусть простенький, но все-таки этюд, музыкальное произведение? Но бабушка Света обиделась. Поднялась со стула, пожала плечами и удалилась на кухню. Я посидела, подождала ее, потом осторожно закрыла крышку рояля и пошла в ту комнату, в которой лежала больная Любочка. День был, видимо, выходной, воскресенье, за окном было светло, синицы клевали в кормушке подвешенное на проволоке сало. Любочка смотрела на птиц. В комнате было, как всегда, жарко, высокая, зеленого кафеля печь, выходившая топкой в коридор, обогревала эту комнату.

Любочка ждала от меня рассказов про свой третий класс.

— Рассказывай, — говорила она, — я их так люблю, когда долго не вижу, так скучаю. Они тоже любят меня?

Она нуждалась в любви, и сердце ее разрывалось от любви к своим одноклассникам. Прерывая мой рассказ, она хватала меня за плечо и спрашивала:

— Они меня любят?

Меня смущали ее вопросы и признания, была и доля обиды — Любочка никогда не говорила о своих чувствах ко мне.

— Зачем тебе надо, чтобы все любили? — сердилась я. — Шурка, например, никого не любит, она даже не понимает, что это такое. И твоя любовь ей не нужна.

Стриженная наголо Шурка была предводителем в их классе. Не только я, вожатая, но даже учительница обращалась к ней, когда надо было подвигнуть класс на какое-нибудь общее дело: принести по три рубля на ремонт школы или по две бутылки для уничтожения фашистских танков. Бо́льшая половина класса, как и я, была нездешней. Никаких бутылок в тех углах и комнатах, где мы жили, не валялось. Шурка вела нас на окраину. Толпа с мешками на санках стояла у калитки, а Шурка пересекала двор и произносила речь перед хозяевами. А мы уже потом вытирали тряпкой пыльные бутылки и складывали их в мешок.