— Мне?!

— Конечно. Ты меня недовольно разглядываешь.

Я-то думала, что мой взгляд полон любви.

— Мой взгляд полон любви, — прошептала я ему на ухо. Но юмор оказался не его стихией. Впрочем, он с самого начала не делал из этого секрета. Юмор, обращенный к своей персоне, он не воспринимал.

— Я не уверен, что это любовь, — обиделся он. — А хотелось бы. Уж если не наутро после свадьбы, то когда?

— Ну, может, еще подвернется случай…

Женя встал. Взял меня за руку. Мы вышли в тамбур, сошли на первой же остановке и со следующей встречной электричкой вернулись обратно. Там, на даче, нам и подвернулся тот самый случай вселить в Женю недостающую уверенность в моей полной и абсолютной любви.

На завод мы попали окончательно дня через три, когда доели кузнечиков. И Женина мать, почувствовав это, вернулась от приятельницы, где провела некоторое время в гостях, за неимением лучшего варианта. Тогда уж и пришлось нам с «мужем» взяться за дело всерьез. И мы поехали в город.

Мы вышли из метро, бледные и утомленные семейной жизнью. Поддерживая друг друга в этой земной юдоли, мы направились по узкому коленчатому переулку к людной и замызганной заводской улице. Где-то за слепыми брандмауэрами корпусов повизгивал паровичок, грохочущие грузовики обгоняли нас, в старой низкой булочной хлопали дребезжащие двери.

Обогнув угол забора, обклеенного афишами театров, мы остановились.

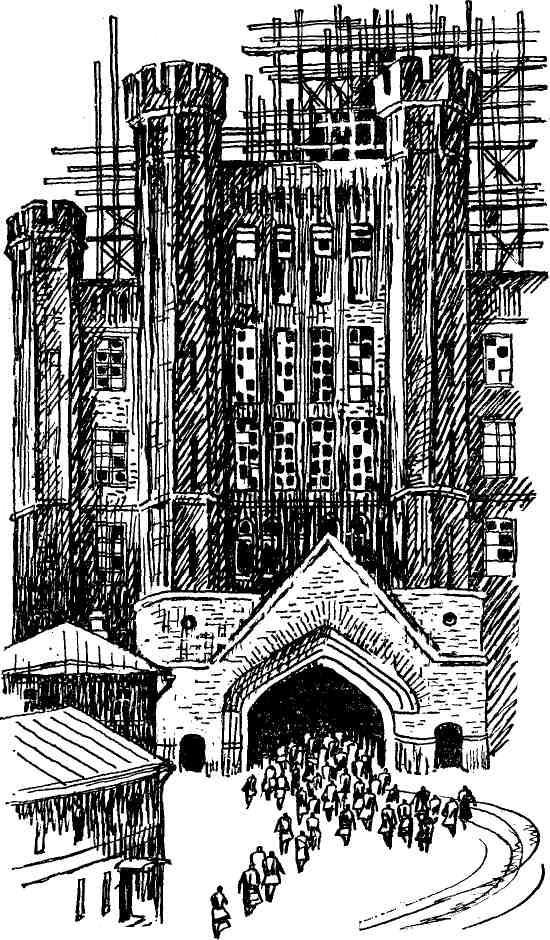

На той стороне улицы и как бы чуть на пригорке стоял наш завод. Бордовый старинный кирпич добротно темнел, а белые каменные башенки, венчавшие фронтон, «гляделись» в солнечном небе как бойницы. Портал главного входа тоже был похож на ворота древнего города, им не хватало только цепного подъемного моста. И пушек, которые «палят, кораблю пристать велят».

И мы, как витязи, прибывающие сюда из какого-нибудь Мурома на гривастых и робких провинциальных конях, смущенно зацокали на месте копытами, вздергивая поводья и переводя дух.

Да, в таком заводе мог, мог существовать призрак инженера… мог ходить, любить, проверять, страдать…

— Ну, жена, — сказал мой дорогой, — на радость и на горе, в нищете и в богатстве, любите и почитайте друг друга на всю долгую жизнь…

— И разлучит вас только смерть! — заключила я.

Мы рассмеялись нашей шутке. Еще не наученные жизнью — какая она сама иной раз бывает страшная шутница.

В тот момент, когда мы спрашивали у вахтера, как пройти в отдел кадров, к главной проходной подкатила щеголеватая бежевая «Победа».

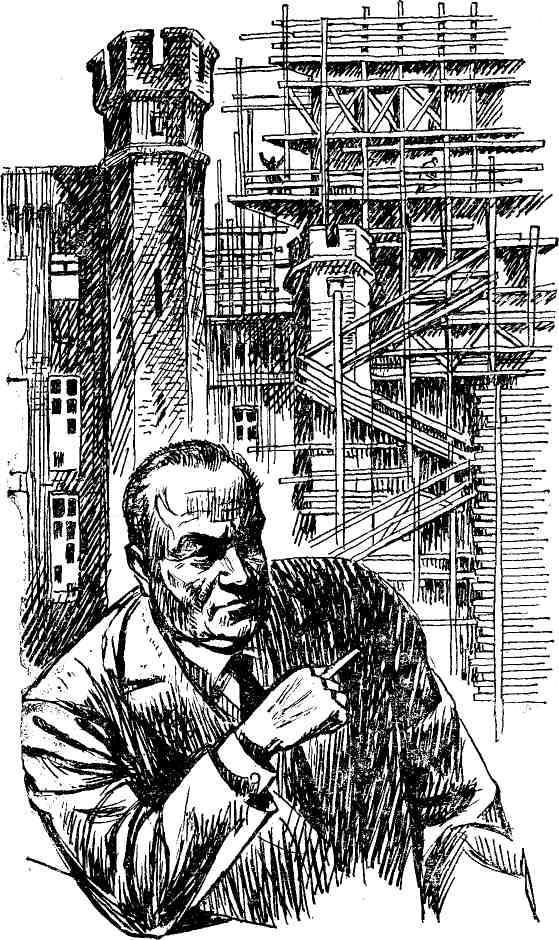

Распахнув переднюю дверцу, из машины вышел человек и, сняв шляпу, держа ее в руке, направился ко входу. В тот же миг вахтер замолк и судорожно отодвинул нас рукой. Мы обернулись. Легкий серый летний макинтош обвевал монументальными складками величественную фигуру. Тяжелая львиная голова с массивными губами и подбородком была посажена чуть вперед, как будто человек этот шел, рассекая эпоху. Шелковистые волосы, остриженные ежиком, гладил ветер, как пшеничное поле. Под густыми нависшими бровями таились лиловые зоркие глаза.

Все, кто был вокруг, останавливались и почтительно здоровались с ним, расступались, давая, дорогу. Он шел напрямик, кивая в ответ на приветствия, и кому-то вскользь пожимал руку, едва коснувшись пальцев.

Когда он оказался совсем близко от нас, я заметила на его пиджаке под распахнувшимся макинтошем орден Ленина и две золотые медали Государственной премии.

Не взглянув в нашу сторону, он прошел в завод, оставив после себя в воздухе странный аромат. То не был запах, не какой-нибудь там одеколон. Это был просто аромат, аромат человека, его поведения, походки, его значения.

Я не могла пошевелиться, и Женя тоже стоял со мной рядом тихо, без движения. Но как только за человеком этим загудела придержанная услужливым вахтером вертушка, Женя спросил:

— Кто это?

— Как кто? — удивился вахтер. — Это Алексей Алексеевич Лучич, наш главный инженер.

И по его тону мы поняли, что вопрос исчерпан. А мы просто мурашки, которым налево, вон в ту дверь, где деревянные диванчики, и ждать. Придет кадровик, вот с ним и говорить. Только бесполезно. А-а, ну если инженеры с направлением, тогда другое дело. Тогда, может, и повезет.

Мы ждали часа полтора, потом были с неохотой впущены в тесный кабинетик, сдали документы, и Женя присовокупил к ним пожелание сразу же воспользоваться внеочередным отпуском.

Кадровик, мрачный мужчина с лицом состарившегося футболиста, услышав просьбу об отпуске, выпучил глаза:

— Отпуск? На месяц? Для устройства личных дел? Да вы что, товарищи? Да причем тут за свой счет? И что значит — негде жить? Прописка московская есть? Есть. Вот и живите, где прописаны.

Женя очень остроумно сообщил ему, что иногда эти два понятия совпадают не идеально. А хотелось бы уж кое-как их сблизить и лишь затем спокойно приступить к работе…

— Да спокойно и приступите, — отрубил кадровик. — Вы в стекольный цех пойдете мастером. Она — в лабораторию. А там разберемся, годитесь вы или нет.

— Нам нужен отпуск. На месяц, — довольно твердо вернул его Женя к прежней теме. Интересовавшей нас, но оставляющей равнодушным бывшего футболиста. «Мой муж» попытался поэтому несколько расширить его кругозор.

— Мы молодожены. Это как бы… ну, молодожены. Есть такое понятие. В теории происхождения видов. У молодоженов обычно бывает масса личных дел. Которые надо устроить. А то им работать невесело.

— Работа — не веселье, а труд, — сказал кадровик. — На месяц не дам. Больно жирно. Что вы, товарищи? Молодые, а хваткие какие. У нас вон сам главный инженер в отпуск строго по графику ходит. И никаких. А лауреат, профессор еще, между прочим. В Энергетическом кафедрой заведует. И никаких личных дел не устраивает.

— Он что, тоже молодожен? — заинтересовался Женя.

Бывший футболист глядел на него минут пять. Не моргая и не двигаясь. Чтобы молокосос почувствовал. Потом брезгливо стряхнул пепел с фасонно примятого «Беломора».

— Ладно. Дам на две недели. Раз молодожены. Идите, устраивайтесь. Только без дураков.

— Хороший завод, — сказал Женя с чувством. — Нет, я здесь приживусь. Это точно.

Кадровик хотел было посмотреть на него второй раз, как следует, но ему Женя уже надоел. Он повернулся к нам спиной и сделал вид, что хочет войти в сейф. Другого подходящего места, с помощью которого он смог бы показать, как мы ему неинтересны, в его конторе не было.

Как мы потом узнали, кадровик был действительно в прошлом известным нападающим сборной Союза. И привык к трепету перед своим именем прославленного футболиста.

Возвращаясь домой в электричке, Женя пристально глядел на мелькавшие за окном темные, давно не крашенные дома, на шершавые, источенные дождями дощатые заборы, неопрятные, заваленные рухлядью палисадники, трепыхавшиеся на веревках голубые и сиреневые трикотажные панталоны, на возившихся в лужах стриженых наголо, по-летнему, ребятишек, будто «любовался» всем этим впервые.

Но это был бесконечно знакомый вид, к нему наш глаз привык с детства. Скудность быта сохранялась еще от войны. И мы, по традиции, послевоенное разорение преодолевали не с перекраски заборов, а с перевооружения заводов.

Мы радовались, ощущая, как укрепляется жизнь, как появляется в магазинах то и это, чего раньше не было. Но старались не брать в расчет, что оставленные некрашенными заборы, неухоженные дома и дворы приучают к неряшеству и постепенно те, кто уже мог бы взять в руки краску и кисть, молоток и метлу, отвыкают от необходимости сделать это. Десять лет миновало после войны — достаточный срок, чтобы неряшество из беды превратилось в вину. Я уже хотела было поделиться своими мыслями с Женей, но он вдруг сказал:

— Силен дядька, этот Лучич. Глыба, это точно, ничего не скажешь.

— Глыба?

— Его так на заводе величают.

— А ты откуда знаешь?