Но Миша упрямо покачал головой:

- Красные разведчики на колени не становятся…

Тогда Смит дернул Мишу к себе, размахнувшись, дал ему пощечину и падающего толкнул так, что Миша рухнул на колени. Он попытался вскочить, но Смит не давал…

В ту же секунду Аркашка разбил кулаком окно и затряс в образовавшуюся дыру окровавленным кулаком:

- Бей гадов!

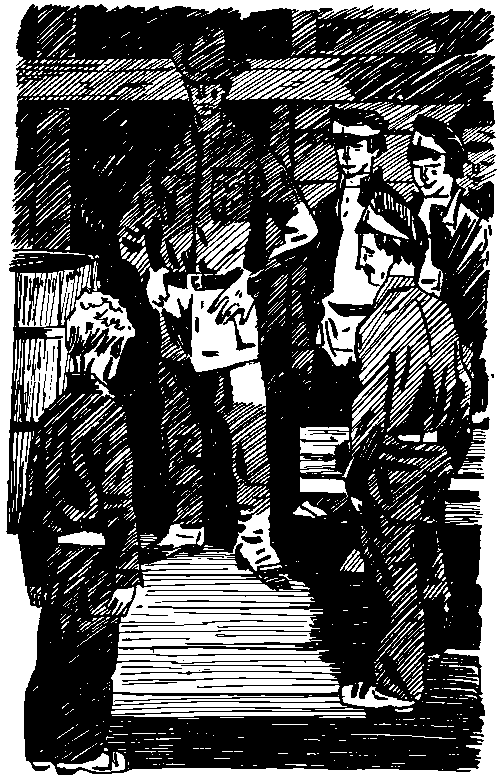

Но Смит, выпустив Мишу, глядел почему-то не на Аркашку, а на дверь. Туда лавиной вваливались ребята. Впереди медленно двигался Ларька. Он шел на Смита, молча скалясь…

- Как вы смеете! - крикнул Смит. - Скауты, ко мне!

Красные разведчики окружали Смита, и никто не двинулся ему на помощь.

- Назад! - закричал Смит, но его окружили еще теснее. Он попробовал пробиться сквозь толпу, но завяз. Глаза у него забегали, как у Валерия Митрофановича.

- Пошли! - приказал ему Ларька.

Они доставили его к Крукам.

По дороге Смит, посмеиваясь, объяснял, что они ничего не понимают, никаких разведчиков, ни красных, ни черных, из них не получится, потому что они полностью лишены важнейшего качества - беспрекословного повиновения. И спекуляцию сигаретами Смит проводил вроде бы для того, чтобы испытать молодых скаутов - их послушание, силу воли, умение преодолевать страх и боль (если поймают и побьют…).

- А зачем отбирали всю выручку? - поинтересовался кто-то из незадачливых скаутов.

- Разведчику, - поучительно изрек Смит, - не нужно ничего, кроме победы и славы!

- Это он тебя купил на такую дешевку? - сердито спросил Аркашка у Миши.

Никто из ребят никогда не узнал, о чем беседовали Круки со Смитом… Но победа красных разведчиков была Смиту очень неприятна…

24

За окном на все еще голой ветке прыгал, подрагивая хвостиком, воробей. Миша грустно смотрел на него. Воробья было жалко. Все-таки Миша жил в доме, в тепле. А у воробья аж перья встают дыбарем на ветру, и клюет он какую-то чепуху. У него нет ни суконных брюк навыпуск, ни начищенных до блеска башмаков. Вон лапы-то голые. Небось замерзли…

Жалея воробья, Миша как-то одновременно жалел и себя. Пока воробей прыгал один, его ничего не стоило приметить. Он быстро поглядывал на Мишу, тут же делая вид, будто ему до этого мальчишки и дела нет. Но как только налетала стая воробьев, невозможно становилось разобрать, где какой. Стая все-таки не семья. У воробьев, наверно, вообще нет семьи. Вон как дерутся! Кто у воробья отец, кто мать? Он и сам не знает. Тут Мише стало как-то очень не по себе. А что, если и он когда-нибудь забудет маму, а она его? Нет, этого не может быть…

Как ни странно, в Петропавловске все стало сложнее. Если раньше командовал желудок и так требовал свое, что ни до чего другого и дела не было, то теперь желудок молчал, но в голове забродили какие-то неотвязные мысли, ныло сердце… Что же все-таки с ними будет?

С перепиской у Круков ничего не вышло. Авторитет их несколько потускнел, но в то же время они стали словно ближе. Выходило, что и могучие Круки могут быть беспомощными.

Катя, узнав, что писем не будет, повесила голову, как и все. Так надеялась получить хоть несколько строк, узнать, что все там живы. Больше ничего не надо - только что живы…

Прижимаясь к ней, Тося не то жаловалась, не то спрашивала:

- Тут ведь тоже Россия, правда?

- Сибирь…

- Ну и что? Ведь все равно Россия?

- Конечно…

- Ну и не похоже вовсе! Какая же это Россия, когда все чужие! И мы теперь совсем покинутые, бесприютные, обездоленные. Ничего у нас нет… Нищие. Выходит, мы теперь тоже красные! Все эти белые господа нас ненавидят…

- Какая ты красная? Ты просто красивая.

- Фу, как тебе не стыдно, - обиделась Тося, слегка отодвигаясь. - Красивая в этой кофточке? В этой жалкой юбке? В этих чудовищных ботинках? - Она посмотрела на свои ноги, и на глазах у нее навернулись слезы, а хорошенькое личико сморщилось от горькой обиды и почему-то стало смешным. - Разве я раньше так одевалась?..

Катя покачивала ее за плечи, как ребеночка, утешала:

- Что же теперь делать. Может, у наших и того нет.

- Может, их самих нет, - рассердилась Тося. - А мне всю жизнь ходить замарашкой?

Оставив Тосю, обхватив колени, Катя скорчилась, глядя Тосе в глаза и словно не видя ее:

- Если мои умерли, уйду в монастырь.

- Все еще молиться охота? - прищурилась Тося. - Не надоело? А как же твой Ларька? Товарищ Ручкин?

- Почему он мой?

- Мой, что ли? Не дрейфь, он тебя посадит на коня и даст в руки красное знамя…

Они никогда не ругались, потому что Катя отмалчивалась, когда Тося говорила что-нибудь несуразное или обидное. Помолчат и снова стрекочут, дружат вроде. Хотя говорить с Тосей о чем-нибудь серьезном Кате и в голову не приходило.

Да, это Тося первая обратила внимание на то, как они одеты. До чего неизящно и вульгарно. Как мучительно носить такие отрепья. До Тосиного открытия жили хоть в этом отношении спокойно. («Как дикари!» - возмущалась Тося.) Но теперь все приглядывались, кто как одет, и эта неисчерпаемая тема стала одной из ведущих и очень горьких, по крайней мере для девочек…

Даже день рождения Миши Дудина прошел в минорных тонах. Ему исполнилось двенадцать лет. И хотя в этот день его ждали отличные подарки - и от Круков, и от Смита, и от Николая Ивановича, даже от Валерия Митрофановича (николаевский серебряный рубль с курносым царем!) - и ребята в честь Мишкиного дня рождения устроили живые картины по балладе А. К. Толстого «Василий Шибанов», причем Аркашка играл Ивана Грозного, а Ларька самого Шибанова, - все-таки невольно, само собой, хотя никто этого не хотел, вспоминался родной дом и думалось, как бы там праздновали день рождения…

Уже пахло весной, все чаще голубело молодое небо, задорный ветер прилетал теперь из теплых стран, наверно прямым ходом из тропиков; и однажды мальчишки узнали, что Катя подбила девчонок следить, когда раскроются первые почки. Она уверяла, что этого рождения листьев не удавалось видеть еще никому. Наверно, потому, что листья раскрываются на рассвете, когда все спят.

- А ты почем знаешь? - спорили с ней. - Может, вечером? Или ночью?

- Нет, - уверяла Катя. - Они должны видеть, как получилось… Им самим интересно…

Первые дежурные выбрались после отбоя ко сну и сторожили у берез, пока на них не наткнулись Николай Иванович и Смит и не загнали в спальни. Аркашка и Миша потом еще долго не спали, сговариваясь, что выберутся после полуночи…

- А как ты узнаешь? - спросил Миша.

Часов ни у кого не было, но у Аркашки имелся компас, подаренный ему Смитом. Теперь Аркашка вытащил компас из-под подушки и показал Мише. Тот ахнул, думая, что это часы, но потом разглядел:

- Так это ж компас…

- Вот именно. Сейчас Луна прибывает, - шептал Аркашка. - Ориентируем компас буквой «С» на Луну… Отсчитываем градусы от северного конца магнитной стрелки до этого направления…

Миша слушал, но понимал туго.

- Это и есть интересующее нас время - двадцать четыре часа, то есть двенадцать ночи! - торжественно закончил Аркашка. И тут же, словно не очень уверенный, что все так получится, добавил: - А можно - по соловью. Слыхал, тут у нас под окном соловей? Они просыпаются ровно в час ночи… Примета.

Какое-то время ребята подбадривали друг друга, а потом заснули. Ларька, лежавший по соседству, посмеивался над ними, а там, похоже, и сам заснул. Но когда небо начало светлеть, он осторожно поднял голову, осмотрелся, встал. Покосился иронически на Аркашку. И, бесшумно открыв окно, вылез на волю. Окно аккуратно затворил.

Его прохватила утренняя свежесть, стало зябко. Но он тотчас забыл об этом. В десятке шагов, у молодой березы, наклонившейся над забором, стояла Катя… Когда Ларька неслышно подошел, она, не глядя, словно зная, что он тут, сказала:

- Опоздали…

У него заколотилось сердце. Хорошо, что она не поворачивалась, стояла спиной… От березы шел едва уловимый нежный запах. На зарозовевшем небе она светилась, как зеленый фонарь. Блестящие, влажные, клейкие листочки сотнями зеленых глаз искали солнце…