Рисунки Бенуа не только ода Петербургу. В них звучит и проклятие страшному городу. Они драматичны, как вопль души художника, внезапно открывшего в облике любимого Петербурга «что-то фантастическое, какую-то сказку об умном и недобродушном колдуне, пожелавшем создать целый город, в котором вместо живых людей и живой жизни возились бы… автоматы».61 Да, образу Евгения у Бенуа недостает глубины психологической характеристики. Художник избегает показывать его лицо крупным планом, фигура его похожа порой лишь на тень человека — в этом образе нет теплоты и многосложности пушкинского героя. И дело не только в том, что Бенуа не свойственно стремление к изображению внутренней жизни, к анализу духовного мира. Мысль о приниженности человека в современном обществе, калечащем, убивающем живую душу, превращающем людей в «автоматы», в какое-то подобие марионеток, эта мысль, все сильнее волнующая художника, отражается и в характеристике героя поэмы. (Примечательно, что самый ранний опыт Бенуа в книжной иллюстрации (1896) связан с романтической новеллой Гофмана «Автомат».)

Издание книги не состоялось. Работа Бенуа была плохо встречена заказчиками.62

Иллюстрации приобрел Дягилев, тогда же напечатавший их вместе с пушкинской поэмой в «Мире искусства». Это значительно исказило замысел: размеры рисунков были подчинены формату журнала (вместо небольшой книжки карманного формата). Среди них были и неудачные. В заставке к вступлению образ Петра так и не освободился от элементов театральной напыщенности, некоторым рисункам недостает пластической ясности, а в ряде случаев цветная подкладка оказалась чересчур активной, сильной и, забивая рисунок, мешала восприятию. Но были в этой работе редкая широта и смелость композиционного замысла и удивительно тонкое соответствие самому духу поэмы. Был и горячий, вдохновенный темперамент, до которого, впрочем, не во всех рисунках сумел подняться профессионализм Бенуа-рисовальщика.

Достоинства работы художника сразу поняли и оценили современники. «Сейчас я видел два первых номера «Мира искусства» и никак не могу устоять против соблазна написать тебе несколько слов, — пишет Грабарь. — И прежде всего по поводу твоих иллюстраций, совершенно меня очаровавших. Они так хороши, что я от новизны впечатления все еще и теперь не могу прийти в себя. Чертовски передана эпоха и Пушкин, при этом совсем нет запаха гравюрного материала, никакой патины. Они страшно современны — и это важно… И со стороны чисто внешнего изящества, которое вносят две краски, пущенные удивительно уместно и логично. Между прочим, и японские книжки не даром прошли. Откуда это впечатление гравюры на дереве?»63

Проект макета первой страницы и заставки для книги «А. С. Пушкин. Медный всадник». 1903

«Медный всадник» оказал заметное влияние на русскую книжную графику. Глубокие, с тщательно разработанным сценарием, мастерски сделанные циклы иллюстраций, с которыми позднее выступят Д. С. Кардовский, Б. М. Кустодиев, Е. Е. Лансере, во многом обязаны ему своим рождением. Что же касается Бенуа, то он хорошо знал, что высказался не до конца. Он не раз еще вернется к этой теме, и «Медный всадник», которого он сделает позднее, оставит далеко позади его «первое прочтение» «петербургской повести».

Бенуа не умел ограничивать себя каким-либо одним видом творчества. Он был влюблен в искусство вообще, во всех проявлениях. Таково своеобразие его личности.

Есть выражение: «муки творчества». Это о трудном стремлении писателя, поэта, живописца к излиянию своих идей и чувств, об исканиях высшей точности и ясности образов, волнующих, будоражащих мысль и воображение, просящихся наружу, к людям. Бенуа непрерывно одолевали «муки творчества». Жизненные восприятия, поток впечатлений от произведений искусства, люди, с которыми он сталкивался… Он едва успевал рассказывать обо всем этом — в красках, в линиях, в словах, с необычайной легкостью переходил от пейзажа к критической статье, от иллюстрации к разработке балетного либретто. Может быть, именно поэтому лучшие создания Бенуа оказались впоследствии связаны с синтетическим искусством театра, где можно было слить воедино фантазию и реальность, литературу, живопись и архитектуру, музыку и пластику, слово, ритм, свет. Когда же его спрашивали, чему он отдает предпочтение, что считает главной профессией, художник нерешительно отвечал: «Просто служитель Аполлона».

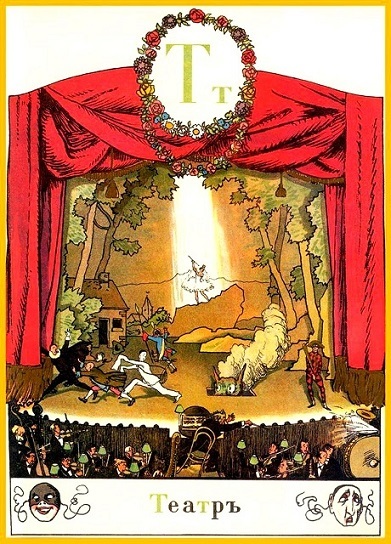

16. Театр. Иллюстрация из «Азбуки в картинах». 1904

Разносторонность, широта диапазона — одна из особенностей творчества всех лучших мастеров «Мира искусства». Они не замыкались в том или ином жанре. Основная эстетическая идея кружка — художественный синтез как высшая цель культуры — вытекала из теории равноправия и «единости» всех искусств, изложенной молодым Рихардом Вагнером в книге «Искусство будущего».

Рассматривая взаимоотношения между природой, общественной жизнью, наукой и искусством, Вагнер видел опору творчества в народных массах, не испорченных антихудожественностью современного общества. Капиталистическая продажность и профессиональная изолированность отдельных видов искусства могут привести лишь к его гибели. Возрождение возможно только через возврат к единству искусств, существовавшему в античной культуре. Однако «искусство будущего» должно стать не простым возвратом к старому, а новым синтезом всех искусств, слиянием танца, музыки, поэзии, живописи, зодчества, скульптуры. Высшее проявление этой «единости» надо искать в театре. Таковы основные положения вагнеровского Gesammtkunstwerk’aj разделявшиеся мирискусниками.

Бенуа неудержимо тянуло к театру. Впрочем, юношеская мечта стать декоратором осуществилась не сразу, а первые работы для сцены вовсе не подтверждают мысль Остроумовой-Лебедевой о том, что он «владел театральным гением или, наоборот, театральный гений владел им».

Он пришел в императорский театр в период полного реформирования декорационного дела. До конца 1890-х годов спектакли ставились обычно в сборных декорациях и костюмах, которые подбирались на складах театральной дирекции и появлялись впервые на сцене лишь во время генеральной репетиции. Естественно, что они нередко находились между собой в вопиющем несоответствии. В других случаях декорации заказывались заново специалистам по писанию архитектурных, лесных и морских видов, а рисунки костюмов делал сам директор театров — Всеволожский. О цельности художественного впечатления нечего было и думать.

Но в сезон 1898/99 года на казенную сцену были приглашены в качестве декораторов К. Коровин и Головин, и вскоре «Ледяной дом» в оформлении Головина открыл новую эпоху в жизни императорских театров. Деятельную агитацию за обновление сцены ведет Дягилев, занимающий пост чиновника придворного ведомства, управлявшего театрами. «Мир искусства» выступает против косности, штампа и рутины, царивших на казенной сцене так же, как в Академии художеств.

Против новых веяний началась борьба. Как вспоминает В. А. Теляковский, занимавший в этот период пост директора императорских театров, все новое и в области сценического искусства пресса тогда незаслуженно называла модным прозвищем «декадентство», ставшим синонимом всего необычного, и видела в нем опасность, неизбежно грозящую «погубить когда-то образцовый театр».64

61

А. Бенуа. Живописный Петербург. «Мир искусства», 1902, № 1, стр. 1.

62

«Это общество библиофилов, — записывает в своем дневнике за 1 декабря 1903 года Остроумова-Лебедева, — состоит как будто из сплошных дураков. Они решили, так как им не все рисунки Бенуа нравятся, выпустить только 13 книжек со всеми рисунками, а остальные экземпляры издавать с выбранными по их вкусу рисунками. На это А. И. Бенуа не согласился и взял их обратно». Автобиографические записки, т. II, стр. 65.

63

Письмо И. Э. Грабаря Бенуа от 25 марта 1904 года. Секция рукописей ГРМ, ф. 137, ед. хр. 893, л. 12.

64

В. Теляковский. Воспоминания. 1898–1917. Пг., «Время», 1924, стр. 271.