В 1900 году Бенуа исполняет эскиз декорации к одноактной опере композитора-дилетанта А. С. Танеева «Месть амура», заказанный ему как «специалисту» по французскому XVIII веку. Костюмы в спектакле, шедшем на сцене Эрмитажного театра, были сборными.

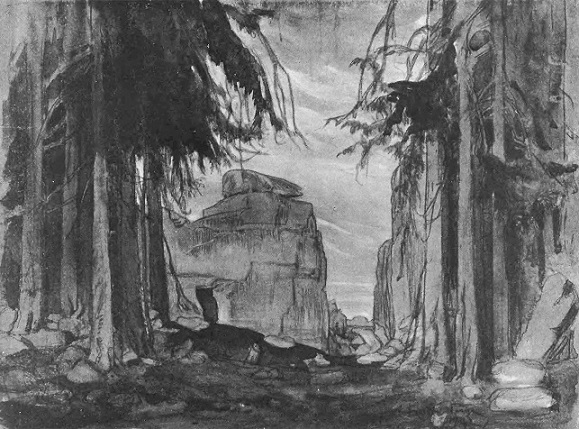

В 1902 году по заказу дирекции императорских театров он оформляет оперу Р. Вагнера «Гибель богов». Это его первая большая театральная работа, к которой он относится чрезвычайно серьезно. Не гоняясь за живописной эффектностью и многоцветием, он стремится уловить самый дух музыки Вагнера. Эскизы декораций («Скала Валькирии», «Дворец», «Берег Рейна») решены в сдержанно-суровой гамме: желто-коричневое, сине-лиловое, черное. Передавая их для исполнения Коровину, Бенуа, во многом предоставляя ему свободу, требует сохранения именно этого — «души» спектакля: «Характер всей оперы должен быть несколько мрачный и суровый». И вновь подчеркивает: «Декорации должны быть спокойны и суровы».65

14. «Гибель богов» Р. Вагнера. Скала валькирии. Эскиз декорации. 1902

Его цель — иллюзия жизни на сцене. Он стремится не только к созданию определенного настроения, но и к показу пространства, настоящего света, «натуральной» листвы, к достоверности каждой детали. Для этого он использует в декорациях бретонские этюды и наброски — прибрежные скалы, камни, деревья, море. Десятки акварельных эскизов показывают: в будущем спектакле для художника нет мелочей. Для каждого статиста разработаны проекты обуви, мечи, щиты, пояса, браслеты, серьги, орнаментика, посуда. Внимательно продуманы рисунки костюмов. И когда в начале 1903 года зал Мариинского театра встречает премьеру оперы овацией, разочарованный работой художника Дягилев критикует его пейзажи за реализм и упрекает в отсутствии фантастики, якобы для Вагнера необходимой. Зато большая часть публики покорена оформлением: «Моментами зритель совсем забывал, что это театральное «действо». Ему казалось — реальная жизнь проходит перед его глазами». Так вспоминает о «Гибели богов» Остроумова-Лебедева.66

Но еще сильнее увлек Бенуа балет.

Вкусы его формировались на балетах Чайковского. Постоянный посетитель театральных премьер, он, превосходно ориентируясь в истории музыки, был заядлым балетоманом и знатоком танца, способным не только упиваться блистательным па, но анализировать мельчайшие детали спектакля. Балет для него не просто зрелище — школа. Недаром через много десятилетий он, вновь и вновь вспоминая виденную в юности вариацию, исполнявшуюся знаменитым Гердтом в последнем акте «Спящей красавицы», утверждал, что она раскрыла для него «весь XVIII век» сильнее и ярче, чем все академии, фолианты и музой.

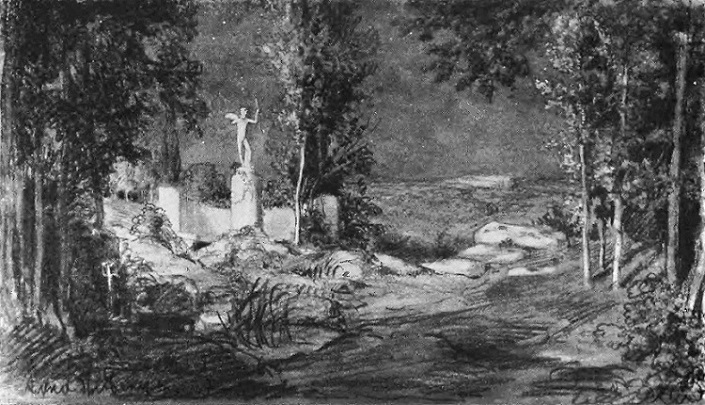

Первое вторжение художников на балетную сцену планировалось довольно широко. В 1901 году по договоренности с театральной дирекцией кружок «Мир искусства» готовил «Сильвию» Делиба на романтический сюжет, заимствованный из Торквато Тассо. Разработка замысла постановки, которая должна была, соединив хореографию и живопись, «передать в действии всю эллинскую красоту музыки Делиба», находилась в руках Бенуа. Им же написан эскиз декорации первой картины. Над декорациями второй и третьей картин работал К. Коровин, над четвертой — Е. Лансере. Эскизы костюмов делали Серов и Бакст. Участие нескольких мастеров, разность которых усиливалась яркостью их таланта, предопределяло отсутствие цельности в спектакле. Попытка отказаться от традиционных костюмов, заменив «забавную, пикантную, но безусловно дикую «пачку» подлинными костюмами Эллады и связать с ними условные туры балета», оказалась неудачной: отличная музыка Делиба написана именно для «условных туров балета», а не для античных туник. «Сильвия» не была осуществлена.

15. Эскиз декорации к балету Л. Делиба «Сильвия». 1901

Неожиданный крах не остановил Бенуа. Тем более, что он мечтал о самостоятельной постановке. Восторгаясь русской балетной школой и особенно творчеством Петипа, художник верил, что именно в форме большого хореографического спектакля сможет решить задачи, волновавшие его в искусстве. Уже в 1900–1903 годах это увлечение вылилось в либретто трехактного балета «Павильон Армиды», сочиненное в традициях Петипа но мотивам рассказа Теофиля Готье «Омфала». У Готье реальность причудливо переплеталась с фантастикой, рассказ был написан в гофманианской манере — все эти черты есть и в либретто. Место действия — Франция. Время — первая четверть XVIII века. В поисках композитора Бенуа остановился на Н. Н. Черепнине. Ученик Н. А. Римского-Корсакова по консерватории, поклонник русской классической музыки, Черепнин, приходившийся Бенуа родственником, был единственным музыкантом-профессионалом, близко стоявшим к кружку.

Новый балет приняли к постановке на Мариинской сцене. Однако статья Бенуа, «в пух и в прах» критиковавшая премьеру «Волшебного зеркала» в этом театре, вызвала полный разрыв отношений с дирекцией.

Свои графические работы и эскизы декораций художник экспонировал на выставках «Мира искусства». Впрочем, он не только выставлял свои вещи, но также играл видную роль во всей выставочной деятельности группы: вместе с Серовым он неизменно избирался членом распорядительного комитета очередной выставки (третьим — постоянным-членом комитета считался Дягилев).

Заметим, что выставок этих в Петербурге было немного — только пять: «Миру искусства» как выставочной организации удалось просуществовать всего лишь пятилетие (1899–1903 гг.). Непрочность и нежизнеспособность общества выяснились уже вскоре после возникновения. К тому же зюсковские живописцы, разочарованные стремлением Дягилева к полному единовластию, создали свою группировку под названием «36 художников». Поначалу это было чисто московское объединение: ведь выставки «Мира искусства» в Москву не перевозились. На первую выставку «36-ти», открывшуюся в декабре 1901 года в Строгановском училище, вместе с многими передвижниками дали свои работы Бенуа, Серов и их друзья. Жюри не было — каждый участник представлял работы по собственному выбору. Тем более чувствительным ударом оказался для Дягилева успех выставки — симптом недалекого распада «Мира искусства». Но Дягилев не хотел сдаваться. На выставке «36-ти» следующего, 1902 года мирискусники уже не участвовали: рядом с ней открылась первая в Москве выставка «Мира искусства». Возникала опасность соперничества.

Тогда появилась мысль о слиянии обеих группировок, близких по составу участников и симпатизирующих друг другу, в новое объединение. Инициатива принадлежала москвичам: «Переплетчиков, артельщик, все сочиняет устав за уставом будущего союза художников», — сообщает Серов Бенуа.67 Петербургские мастера охотно идут навстречу таким предложениям: «Цель кружка, — говорит Бенуа корреспонденту «Петербургской газеты», — слить «36» с «Миром искусства».68

В феврале 1903 года в Петербург съезжаются московские участники пятой выставки журнала, проходившей в обитых белой тканью помещениях Общества поощрения художеств. Выставка, в которой участвовали и многие из «36 художников», была не из удачных. Тем не менее ее посетило около 15 000 зрителей — по тем временам цифра немалая. На общем собрании экспонентов резко возник вопрос о диктаторстве Дягилева и необходимости поисков новых форм выставочной деятельности. Сторону москвичей принимают И. Я. Билибин и О. Э. Браз. Когда же за создание нового общества высказывается, несмотря на возражения Дягилева, и Бенуа, становится ясно: это — конец «Мира искусства».

65

Письмо Бенуа К. А. Коровину от 15 октября 1902 года. Архив Центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина, № 19587.

66

А. П. Остроумова-Лебедева. Автобиографические записки, т. II, стр. 37.

В 1931 году спектакль «Гибель богов» в декорациях Бенуа был возобновлен на сцене Ленинградского театра оперы и балета.

67

Письмо В. А. Серова Бенуа от 1903 года. Цит. по кн.: С. Эрнст. В. А. Серов. 1921, стр. 283.

68

«Петербургская газета», 1903, 13 февраля.