Это Сэм Уэллер, и никто иной, научил нас, что Пиквик есть принцип; именно Сэм Уэллер выражает постепенно растущее в нас сознание нравственного величия Пиквика, так что он имеет полное право заявить в конце концов Джобу Троттеру: «Я никогда не слыхал, заметьте это, и в книжках не читал, и на картинках не видал ни одного ангела в коротких штанах и гетрах — и, насколько я помню, ни одного в очках, хотя, может быть, такие и бывают, — но заметьте мои слова, Джоб Троттер: несмотря на все это, он — чистокровный ангел, и пусть кто-нибудь посмеет мне сказать, что знает другого такого ангела!» Но ведь отношения мистера Пиквика и Сэма Уэллера и составляют главную тему книги; ей подчинены второстепенные темы провинции (праздничное довольство) и Лондона (ужас повседневной действительности).

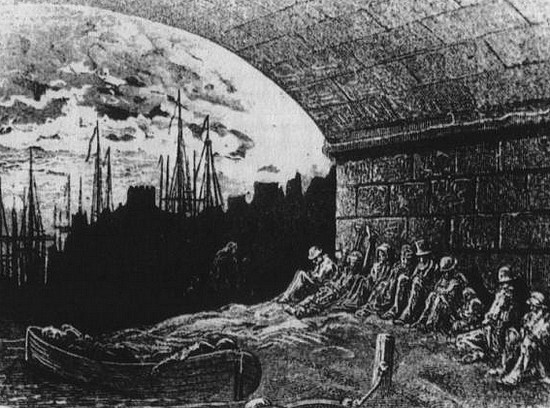

Бездомные бродяги ночью под мостом Ватерлоо.

Обе они превосходно соединяются в малозаметном эпизоде романа, написанном задолго до того, как началась одновременная с «Пиквиком» публикация «Оливера Твиста», влиянию которого часто приписывают мрачные ноты «Записок Пиквикского клуба». Когда мистер Пиквик и Сэм Уэллер покидают Итенсуилл и направляются в Бери-Сент-Эдмондс, чтобы захватить там этого негодяя Джингля, они наблюдают по пути лирическую сцену деревенской жизни.

«Когда карета быстро катится мимо полей и фруктовых садов, окаймляющих дорогу, группы женщин и детей, наполняющих решета плодами или подбирающих разбросанные колосья, на секунду отрываются от работы и, заслоняя смуглые лица загорелыми руками, смотрят с любопытством на путешественников, а какой-нибудь здоровый мальчуган — он слишком мал для работы, но такой проказник, что его нельзя оставить дома, — выкарабкивается из корзины, куда его посадили для безопасности, и барахтается и визжит от восторга».

Как раз в то самое время, когда развертывается эта пасторальная сцена, Сэм Уэллер, хоть он и полон восхищения прелестным днем, рассказывает мистеру Пиквику о своем несчастливом детстве: «Когда я удрал от разносчика, а к ломовику еще не нанялся, я две недели жил в немеблированных комнатах… под арками моста Ватерлоо… обыкновенно в темные закоулки таких заброшенных мест забиваются умирающие с голоду, бездомные люди». Даже при том, что Диккенс часто импровизирует, это сопоставление не кажется мне случайной удачей. Здесь в основную линию отношений Сэма и мистера Пиквика вносится наглядный контраст между идиллической деревней (созерцая ее глазами горожанина, Диккенс не желает замечать сельскую бедноту, хотя отлично знаком с произведениями ее поэта Крабба) и безжалостным городом. Сэм, наставник мистера Пиквика, его проводник по миру, прибегает к тому же «черному юмору», что и Джингль, хотя намерения у него, конечно, другие — благородные. Но мистер Пиквик — тоже спаситель и в известном смысле наставник Сэма, ибо это он дал ему окунуться в счастливую, праздничную атмосферу деревенской жизни, где тот мгновенно расцвел — на рождество в Дингли Делле он «ухитрился стать весьма популярным и чувствовал себя как дома, словно родился на этой ферме». Стоит ли удивляться, что такой союз, вполне выгодный обеим сторонам, не нарушается у порога Флитской тюрьмы и Сэм дает себя арестовать, чтобы остаться рядом с человеком, который заменил ему отца и который нуждается в его опеке и житейских наставлениях ничуть не меньше, чем его родной отец Тони Уэллер — тоже его единомышленник и человек, исполненный добродушной мудрости.

Внутренний двор Флитской тюрьмы.

Профессор Стивен Маркус{44}, безусловно, прав, полагая, что Диккенс выразил здесь что-то свое, очень личное. Большинство ранних романов Диккенса носит явный автобиографический характер, и «Записки Пиквикского клуба» только на первый взгляд не подпадают под это правило. Мне даже кажется, что профессор Маркус мог бы продолжить свою удачную мысль. В «Пиквике», разумеется, оживают те мучительные месяцы, когда отец Диккенса был впервые заключен в тюрьму, причем автор разрешает ситуацию так, как ему хотелось бы, чтоб она разрешилась в жизни. В беллетристическом варианте этой реальной истории юный Диккенс (Сэм) остается со своим отцом в Маршалси и дружески делится с ним своим житейским опытом, приобретенным в часы безрадостных прогулок по лондонским улицам во время обеденного перерыва на фабрике ваксы. Этот счастливый сон бесспорно заслуживал того доброго отношения, какое он встретил у читателей.

Одновременно с выходом одиннадцатого выпуска «Записок Пиквикского клуба» Диккенс начал публиковать свой второй роман, «Оливер Твист». Еще до того как был закончен «Оливер Твист», начали появляться первые выпуски его третьего романа «Николас Никльби». Впрочем, в эти поразительные первые годы творчества он не только нес немыслимое бремя литературной работы, он еще много играл. Человек необыкновенно общительный, с редкой способностью не просто поддерживать широкий круг знакомств, а буквально манипулировать ими, словно жонглер разноцветными обручами, и оставаться на протяжении многих лет в неизменных и одинаково близких отношениях с самыми разными людьми, он в эти годы чрезвычайно расширил свое представление о человеческой природе. В 1841 году, когда он приступил к публикации так долго готовившегося романа «Барнеби Радж», его положение в мире искусства мало уже было бы назвать прочным, оно было исключительным. Он еще успел застать последних представителей эпохи Регентства и расцвета романтизма, и его друзьям Уолтеру Сэведжу Лэндору и Ли Ханту суждено было оказаться своего рода соединительным звеном между ним и Шелли и Байроном (вспомним, что влияние и популярность Байрона и Шелли послужили предметом безвкусных шуток в одном из «Очерков Боза», где рассказывается о молодом человеке с поэтическими наклонностями); с Байроном и Шелли его связывали теперь не только общие знакомые, но и знаменитые завтраки у остроумца и поэта времен Регентства Сэмюела Роджерса, еще дававшиеся последние несколько лет, а также благорасположение устрашающей леди Холланд{45}, которая из своего огромного, облюбованного вигами особняка правила на протяжении многих десятилетий литературным светом. Не такой солидной, построенной, как мы сейчас говорим, по принципу «встретились — разбежались», но не менее светской была компания леди Блессингтон{46} и графа д’Орсэя, собиравшаяся в Гор-Хаусе. Диккенс хорошо знал шотландского критика лорда Джеффри{47}, знаменитого адвоката Тэлфорда и Монктона Милнса — политика, державшего литературный салон. Он знал большинство известных художников и был близким другом актера Макриди. Из людей, которым предстояло прославиться, он знал Теккерея и Браунинга, хотя не был еще знаком с Теннисоном, чье творчество повлияло на него больше других. Он постоянно поддерживал отношения и с Анджелой Бердет-Кутс{48}, молодой миллионершей и филантропкой, которая помогла ему реализовать его страсть к социальным реформам и благотворительности.

В общем, он знал всех, «кто котировался», хотя следует помнить, что в те времена артистический мир был куда ближе к журналистике и куда дальше от университетской публики, от ученого мира, от серьезной философской мысли, чем даже столетие спустя и, уж конечно, чем сегодня, когда литераторы, никак не связанные с академической жизнью, образуют вымирающую породу. Вот почему Диккенс — и это нельзя не отметить — никак не соприкасался со многими из тех, кто, согласно нашим сегодняшним представлениям, составлял самое средоточие серьезной мысли девятнадцатого века: ни Джон Стюарт Милль{49}, ни Мэтью Арнольд{50}, ни Джон Генри Ньюмен{51} никогда не принадлежали к числу его друзей. Но весь «культурный истеблишмент», каким он виделся современникам Диккенса, уже через пять лет после успеха «Пиквика», а именно к началу 40-х годов, был охвачен кругом его знакомств.