Двор был пустынен, гнедая стояла оседланной на том же месте. Распуская узел уздечки, полковник краем глаза наблюдал за часовым у крыльца, и когда тот, поднявшись с земли, вскинул винтовку, он пригнулся. Две пули просвистели над головой, а в следующее мгновение Нежинцев вскочил в седло. Кобыла, почувствовав опытного наездника, с места взяла галопом.

Когда беглец вырвался на простор улицы, вслед ему снова ударили выстрелы. Но не достали его.

Улица стремительно летела назад, копыта били по каменистой дороге, высекая искры.

У поворота в гору Нежинцев оглянулся: из ворот казармы один за другим вылетали конармейцы. Однако время было выиграно. Еще один поворот, и дорога, миновав последние дома, побежала белыми известковыми изгибами в горы. Склон горы скрыл его от преследователей. Когда же дорога снова выровнялась, сзади послышались выстрелы, но расстояние между ним и погоней было уже такое, что он даже не слышал свиста пуль.

Тагуа спустился к шумной Монашке и по тропе, вьющейся среди бархатно-мшистых камней, достиг места переправы. Несчетно много раз возвращался он этой дорогой, напевая благодарственную песню божеству охоты. Он и сейчас мурлыкал ее под нос, хотя давно уже полагался лишь на свой опыт и умение. Но песня досталась от предков и вошла в его жизнь.

…Не разуваясь, Тагуа перешел вброд Монашку и сбросил на землю тушу молодого кабана. Добыча к концу дороги изрядно натрудила плечи, и перед последним переходом следовало сделать короткий привал. Прежде он бы не торопился и отдохнул бы как следует. А сейчас неумолимая сила тянула его домой, хотелось прийти засветло, пока жена не улеглась спать и огонь в очаге не потух. Тогда можно будет зажарить хороший кусок мяса, а после ужина посидеть рядом с Тинат у догорающего огня и, млея от блаженной усталости, отвечать на ее расспросы и потягивать трубку. Мысль об этом наполняла его душу покоем. Он сел на землю, привалился спиной к валуну и вытянул ноги.

Кругом было безлюдно и тихо. Только перекатывала через камни свои воды Монашка. Садилось солнце, под его лучами пурпурным цветом наливались облака. В такие минуты Тагуа особенно хотелось, чтобы не только он — все были бы счастливы и довольны жизнью.

Отдаленные выстрелы, перекрывшие рокот Монашки, прервали неторопливое течение его мыслей. Тагуа насторожился.

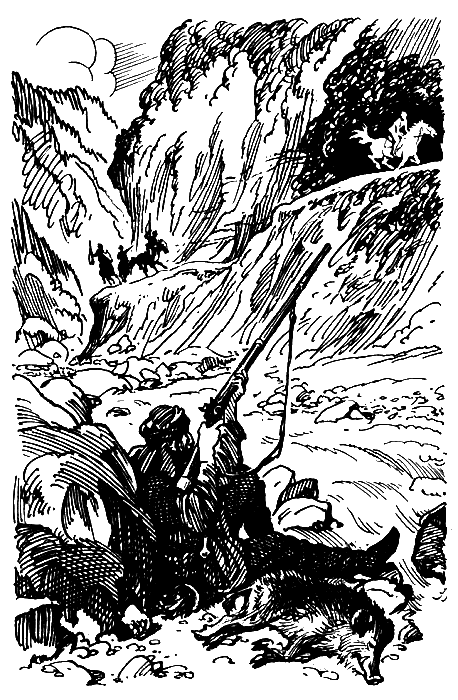

Прошла минута, другая, и на дороге показался всадник. Хотя до него было еще далеко, охотник видел, что наездник опытен: лошадь под ним, летящая крупным галопом, без труда одолевала опасные повороты. Спустя немного следом показалась группа конников в буденовках. Они отставали метров на полтораста, и расстояние продолжало увеличиваться: в седлах красноармейцы держались неважно и ездить по горным дорогам, как видно, не умели. «Уйдет, — подумал Тагуа, — клянусь покойным отцом — уйдет! Хорошие ребята — красноармейцы: крестьянам в свободное время помогают, ходят по домам, рассказывают о революции, о новой жизни, а стреляют плохо. Да и немудрено: сами недавно землю пахали».

Беглец выехал на открытый склон горы, замедлил бег лошади и, почти не целясь, выстрелил из винтовки. Один из красноармейцев припал к лошадиной холке и стал сползать набок.

«Хайт цараби! — пробормотал Тагуа. — Хорошо стреляет, дьявол, гром его разрази!» Но грома не последовало, всадник продолжал уходить от погони.

Не меняя позы, Тагуа потянулся к ружью. Стрелять было неудобно — приходилось целиться под крутым углом вверх. Держа ружье на весу, он ждал. Вдруг ему мучительно захотелось домой. «Боже, когда это кончится?» — тоскливо подумал он.

Беглец вновь оказался в поле его зрения. Тагуа вскинул ружье к плечу и нажал курок. Всадник вылетел из седла и покатился вниз. Тагуа вскочил на ноги, перебросил кабана через плечо и скрылся в кустах, окаймлявших речку. На дорогу он выбрался далеко позади красноармейцев. Перед тем как направиться к городу, он выглянул из-за скалы. Красноармейцы толпились у края обрыва и смотрели на распластавшееся внизу тело полковника. Тагуа поудобнее пристроил на плечах свою добычу и торопливо зашагал к дому.

Глава XXV, в которой отчаяние и надежда сменяют друг друга и вновь появляется имя Рыжего монаха, а события близятся к своему концу

Уныние продолжало царить в доме Тинат. Не желая видеть людей, Федя с вялым видом слонялся по дому и саду, а если случалось заниматься каким-нибудь делом, то выполнял его без всякого интереса.

Иван Егорович ощущал беспокойство за сына.

— Не унывай, — говорил он Феде, — еще не настал конец света. Не сегодня-завтра все переменится.

Но дни шли, а ничего не менялось.

Под влиянием тоскливого настроения Федя все чаще возвращался мыслью к годам, проведенным в Смоленске. Он вспоминал, как когда-то с друзьями совершал прогулки за город, как рыбачили, собирали грибы, пекли в золе картошку.

«А здесь картошки и в помине нет, — думал он злорадно. — И вообще, что здесь хорошего? Все нарядно, непонятно. Звезды на небе и те не на своих местах горят». Даже кипарисы, несущие к небу темно-изумрудные кроны, вызывали у Феди раздражение: «Не деревья, а столбы какие-то. То ли дело береза: и ствол белый, радостный, и листочки весело трепещут под ветром, и в бане с березовым веником попариться — одно удовольствие… А цветы? Такие яркие, будто и не настоящие даже. А зима… Разве это зима?! Ни снега тебе, ни мороза, ни на санях покататься, ни в снежки поиграть; деревья всегда зеленые стоят. Вот море — это, конечно, да! Но и в Днепре, в конце концов, искупаться можно, хотя и не широк он возле Смоленска: туда и сюда сплавать без отдыха труда не составляет. Может, взять да и махнуть обратно в Смоленск?.. Как-то тамошние друзья-приятели поживают? И первый из них — Юрка Соловьев? Свинство — иначе на назовешь, что до сих пор не удосужился написать ему о своем житье-бытье».

Не теряя времени, Федя нашел бумагу и карандаш. Стола в комнате не было, и пришлось примоститься на подоконнике.

«Здравствуй, друг Юрка! — писал он. — Привет тебе с высоких гор Кавказа от Федора Вахрамеева. Извини, что сразу не написал, — дела здесь такие, что обо всем забудешь. Место, где я, оказался, называется Колхидой. Здесь и горы и море рядом. Местное население — абхазцы, но много и других народностей. Абхазцы — народ ничего, хотя и не сразу их поймешь: говорят, конечно, не по-нашему и обычаи у них другие. Гостеприимны до невозможности: если в гости к ним попадешь, то не скоро вырвешься и угощать будут всем, что в доме найдется. Некоторые бездельники этим пользуются: только и знают, что в гости ездят — тем и живут. А вообще народ очень гордый и уважительный. Друг с другом почтительны и при встречах не так чтобы «здравствуйте» и «до свидания», а приветствуют всячески и справляются о здоровье всех родственников. Но уж если обидел кто кого, то тут добра не жди: обидчику лучше убираться из этих мест, иначе кинжал в сердце или пуля в лоб. А оружие есть у всех. (Федя подумал и написал: «У меня, правда, нет пока».) Хлеб абхазцы едят мало, больше кукурузу. Мясо — редко, только на свадьбе или поминках, но уж зато, пользуясь случаем, одного барана могут умять вчетвером.

Сады есть при каждом доме, и фрукты такие, о каких ты и не слыхивал, — к примеру, хурма, гранаты, фейхоа.

Абхазцы очень хорошо поют. И лезгинку пляшут здорово.

Это я пишу про мужчин. А женщины петь и плясать на людях стесняются. И вообще до женского равноправия здесь еще далеко, и в этом отношении Советской власти надо немало поработать. Женщины за столом только прислуживают, а сидеть вместе с мужчинами не имеют права.

Народ живет бедно, еще беднее нашего. К примеру, крестьянская соха — так это одно горе. Берут высохшее корневище, им и скоблят землю. Спят на полу, и главное богатство в доме — постель. Все одеяла и подушки кладут на видном месте горкой: у кого она выше, тот и богаче…»