Классификацию растений он строит на анализе сходства и отличий признаков, беря за основу строение семян и плодов. Все растения делит на цветковые и бесцветковые. Цветковые подразделяет на деревья, кустарники и травы.

Его труд по ботанике состоит из шестнадцати книг, из которых первая содержит общие сведения о растениях, а остальные пятнадцать посвящены описанию отдельных видов растений.

Цезальпино не только ботаник-систематик, но и прогрессивно мыслящий философ эпохи Возрождения, вобравший в себя мудрость античных философов, отвечающий на практические запросы своего времени. Как человек синтезирующего и философского ума, он совершенно заслуженно был назван «Аристотелем XVI века».

Труды Цезальпино оказали существенное влияние на развитие систематики и ботаники в целом.

В XVI веке начинает зарождаться капиталистический способ производства. Капиталистические отношения проникают и в сельское хозяйство, стимулируя его развитие. Сельское хозяйство, обогащенное новыми формами культурных растений, завозимых в Европу из вновь открытых стран, оказывало влияние и на формирование новой ботаники и научной агрономии. Пер-вый агрономический труд, написанный Бернаром Палисси, появился в 1563 году под названием «Рассуждения о различных солях и земледелии». В этой работе автор на первый план выдвигает вопросы удобрения полей, чтобы вернуть полям те вещества, которые были взяты из почвы с урожаем. Он считал, что «не навоз является причиной увеличения урожая, а те соли, которые образуются из соломы и сена при сгнивании». В доказательство своего мнения он ссылается на опыт землевладельцев, сжигавших на полях солому и таким образом обогащавших почву минеральными солями. Однако эта истина, открытая Палисси, долгое время оспаривалась.

Характеризуя обстановку той эпохи, Ф. Энгельс отмечал, что «в области биологии занимались главным образом еще накоплением и первоначальной систематизацией огромного материала, как ботанического и зоологического, так и анатомического и собственно физиологического… Здесь только ботаника и зоология достигли приблизительного завершения благодаря Линнею»[18].

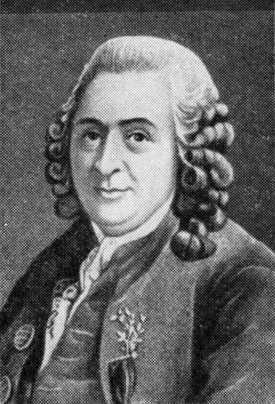

Карл Линней

Накопление сведений об окружающем мире вызвало острую необходимость классифицировать, привести в определенную систему известных животных и растений. Так благодаря настоятельной жизненной потребности зарождается система живой природы. Аристотель был первым систематиком, описавшим известные ему 454 различных представителей животных. Его ученик Теофраст описывает и приводит в какую-то систему 450 различных видов растений. Римский ученый Плиний, живший в I веке до нашей эры, упоминает уже около 1000 представителей растительного царства. В трудах Каспара Баугина встречается уже около 6000 тысяч названий растений. Но все описанные системы животных и растений были произвольно взятыми, научно не обоснованными классификациями.

Первая научная классификация животного и растительного мира была дана шведским ученым Карлом Линнеем (1707–1778 гг.).

Карл Линней.

К. Линней отчетливо понимал, что «система — это путеводная нить натуралиста», без нее невозможно развивать науку, ибо вся природа превращается в хаос. Для построения системы растений и животных Линней предложил использовать пять подчиненных одна другой систематических категорий, а именно: класс, порядок (или отряд), род, вид, разновидность (или вариация).

Класс — самая крупная категория, которая объединяет сходные роды. Для растительного царства за основу классификации Линней взял строение цветка: количество, форму и размер тычинок, а также пестиков. Он выделил 24 класса, в которые вошли 10 тысяч видов растений, известных в то время науке.

У животных за основу классификации Линней взял общность строения и наличие жизненно важных органов. Он выделил 6 классов животных: млекопитающие, птицы, амфибии, или земноводные (сюда вошли и пресмыкающиеся), рыбы, насекомые, черви. Тех животных, которых Линней не мог изучить главным образом из-за их очень малого размера, он отнес к «хаосу» (как это сделал в свое время еще Аристотель). Им было систематизировано 4200 видов животных.

Класс млекопитающих он выделил по наличию млечных желез. Это научное открытие позволило ему отнести к классу млекопитающих таких животных, как яйцекладущие ехидна и утконос, а также китов и дельфинов, у которых тоже имеются млечные железы, но их по ошибке долгое время считали рыбами.

При описании отрядов в классе млекопитающих Линней выделил отряд приматов, к которому отнес человекообразных обезьян (шимпанзе, гориллу и орангутанга). К отряду приматов Линней причислил и человека. Надо было обладать немалым мужеством, чтобы в то время выступить с таким заявлением. Ведь Библия учит, что человек создан богом, что человек — венец творения, а все животные предназначены для человека — либо в пищу, либо в качестве рабочей силы. Линней знал, что отступает от «священного писания». Но совесть и честь ученого не позволили ему покривить душой перед истиной. Как бы в свое оправдание перед богом он писал: «Из всех вещей, наполняющих земной шар мира, нет ничего столь роду человеческому подобного, как род обезьян: их лицо, руки, ноги, рамена (бедра. — В. Ф.), голени, груди и внутренности по большей части подобны нам; их нравы и замысловатые изобретения затей и смехотворство и приноравливание себя другим, то есть склонность сообразоваться вкусу века, представляют их столь нам подобными, что почти никакого естественного различия между человеком и его подражательницею обезьяною изобрести не можно».

И, как бы сожалея об этом удивительном сходстве, он замечал: «…О сколь схожа на нас зверь гнусный обезьяна».

По этому поводу Энгельс писал, что Линней рубит сучок, на котором сидит, то есть противоречит своему религиозному мировоззрению.

Линней высказал свое религиозное кредо при выделении и описании основной единицы живой природы — вида. Он писал: «Видов столько, сколько различных форм было создано в самом начале мира всемогущим. Эти формы согласно законам размножения произвели множество других, но всегда подобных себе». Последние годы своей жизни и научной деятельности Линней стал сомневаться в постоянстве и неизменяемости видов. На основании полученных данных и наблюдений он стал приходить к мысли о том, что виды растений и животных могут изменяться и создаваться вновь в результате, например, скрещиваний.

К. Линней, будучи человеком верующим, попытался примирить религиозный миф о сотворении мира с естественно-научными фактами и данными. Согласно библейскому сказанию, все животные и растения были созданы в раю, который, как тогда считали, находился в междуречье Тигра и Евфрата, откуда распространились затем по всему земному шару. Будучи прекрасным знатоком природы, Линней, конечно, понимал всю нелепость этого мифа. Ибо немыслимо себе представить жизнь полярных животных, например белого медведя, песца и северного оленя, в жарком климате. Чтобы выйти из этого затруднения и обосновать «достоверность» библейской легенды, Линней прибег к вспомогательной «гипотезе», которая поражает своей наивностью и абсурдностью. По его предположению, бог сотворил животных и растения на острове, среди которого возвышалась высокая гора; на склонах ее можно было найти все климатические зоны — от полярной на ее покрытой снегами вершине и до тропической у ее подножия. Животные и растения были будто сотворены в соответствующих их организации высотных зонах, где и жили до того момента, когда море начало отступать и остров соединился с сушей. По мере этого соединения животные и растения стали расселяться по лику Земли, размножившись в соответствующих широтных зонах.

По справедливому замечанию известного швейцарского ботаника Альфонса де Кандоля, такую гипотезу «знаменитый швед мог создать только в момент умственного затмения». Таким образом, попытка Линнея примирить науку с религией потерпела поражение, а сам он как ученый оказался в весьма нелепом положении.

18

Ф. Энгельс. Диалектика природы, стр. 6.