Чугуевский стоял пятым в первой шеренге, рядом с Губельманом, и видел, как Миней Израилевич, встретившись глазами с Чемодановым, чуть приметно кивнул ему головой, и бывший начальник ответил ему тем же. Этот мимолетный обмен приветствиями не ускользнул от внимания Высоцкого, но он не сказал ничего, лишь сердито покосился на Чемоданова и обернулся к писарю:

— Начнем!

— Михлин Евсей! — вызвал писарь и положил перед Высоцким тоненькую папку — статейный список.

Любимец всей камеры, всегда гладко выбритый, молодой и веселый Михлин вышел из строя.

Высоцкий внимательно осмотрел его с головы до ног.

— Ты за что судился?

Михлин вспыхнул, карие глаза его гневно сузились, близко сошлись над переносицей тонкие черные брови.

Высоцкий повысил голос.

— Ты что, оглох?

— Прошу не «тыкать», отвечать на «ты» не буду.

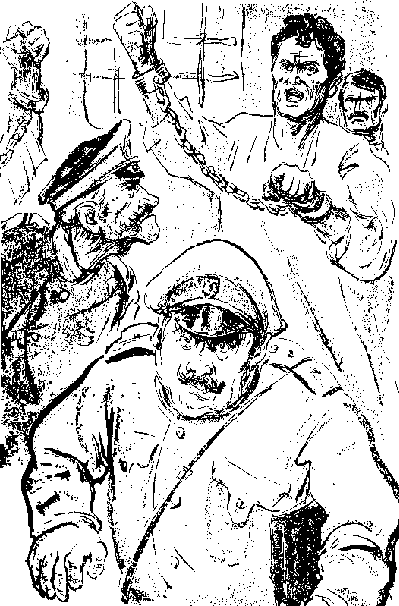

— Ах, вот как! — меняясь в лице, воскликнул Высоцкий и, обернувшись к своим надзирателям, только глазом повел на непослушного, как они, словно разъяренные псы, набросились на беззащитного Михлина и, схватив его за руки выше локтей, поволокли в конец северного коридора, в карцер. Вторым вызвали Пирогова, но и он поступил так же, как Михлин. Взбешенный таким сопротивлением, Высоцкий, указывая пальцем на Пирогова, заорал, топая ногами и обращаясь к стоящим в строю старым надзирателям:

— Взять его! Взять! В карцер!

В ту же минуту из строя на Пирогова ринулся Донцевич. Очередь была за Дедом, но он и глазом не моргнул, продолжал стоять недвижно, нахмурив мохнатые брови. На помощь Донцевичу поспешил Сердов из второй шеренги и помощник Даль.

Когда в карцеры было уведено двенадцать человек, к Высоцкому пошел Черевков и, взяв под козырек, доложил:

— Ваше высокородие, карцеров у нас больше нет!

Кинув на Черевкова короткий злобный взгляд, Высоцкий опустился на стул и, очевидно желая успокоиться, стал молча барабанить пальцами по столу. С лица его медленно сходил багрянец. Тягостное воцарилось молчание, молчали застывшие в строю надзиратели, молчали недвижные, поредевшие шеренги политических, лишь из северного коридора доносился топот ног — возвращались надзиратели, уводившие узников в карцеры, да из камер доносились приглушенные толстыми стенами глухие отголоски людского говора, звон кандалов.

Чувствуя локтем стоящего слева Губельмана, Чугуевский стоял, как и все, не двигаясь, и не отрываясь смотрел на зарешеченные окна, на квадратики нежно-голубого неба, на легкие, белые, как лебяжий пух, облака. Там сейчас яркий, теплый день, ласково греет солнце, там ключом бьет жизнь, все живущее на земле ликует, радуясь наступающей весне. А здесь, в этом мрачном, сыром каземате, озверевшие, облеченные властью люди угнетают других, бесправных, закованных в железо людей. Тяжко вздыхая, Андрей переводил взгляд в другой конец коридора и там, в сумеречном свете, видел багряную полосу церковного занавеса, закрывавшего иконостас, видел икону, намалеванную на стене. И казалось Андрею, что скорбный лик Спасителя осуждающе смотрит на все, что творится сегодня в этом коридоре.

— Та-ак… — проговорил наконец Высоцкий и, скосив глаза на писаря, приказал: — Следующий!

— Губельман! — вызвал писарь.

— Ага-а! — сощурив глаза, Высоцкий пристально посмотрел на вышедшего из строя Минея Израилевича. — Это и есть Губельман? Та-ак… — Он перевел взгляд на статейный список и, явно избегая местоимений, спросил уже в третьем лице: — Судимость Губельмана?

Гордо вскинув голову, Миней Израилевич смерил начальника презрительным взглядом и, не повышая голоса, ответил:

— Из чувства солидарности с товарищами, брошенными в карцеры, я также отказываюсь отвечать!

Оловянные глазки Высоцкого злобно вспыхнули, а сам он, опираясь Руками о стол, снова поднялся со стула и, глаз не сводя с Губельмана, прохрипел срывающимся на визг голосом:

— Эт-то что такое?.. Сговор? Бунт? Не нравится? Привыкли к этой… богадельне! — И, хлопнув ладонью по столу, резко обернулся к Чемоданову: — Вот до чего довели тюрьму! Полюбуйтесь, господин штабс-капитан! Это не тюрьма, а бардак!

И снова лицо его стало кирпично-бурого цвета, искрились злобой глаза, а поперек лба вздуваясь, пульсировала синяя жилка.

— Но я вам не Покровский! — орал он, грозя кулаком в сторону недвижно стоящих политических. — Я вас… вы у меня узнаете! Скоро узнаете, что здесь не гостиница, а тюрьма! Да, да, каторжная тюрьма! А вы не гимназисты здесь, а государственные преступники! Понятно вам? С этого дня здесь нет ни политических, ни уголовных, а есть ссыльнокаторжные. Завтра же всех на работу, в шахту, в разрез! К черту, к дьяволу, и никаких никому поблажек, хватит вам баклуши бить! — И к Далю: — Кто разрешил библиотеку иметь в тюрьме? Книги, запрещенные цензурой! Кто, я вас спрашиваю?

Почтительно согнувшись, Даль поднес дрожащую руку к козырьку.

— Позвольте, ваше высокоблагородие, это при Покровском открыли. Я докладывал начальнику каторги и в главное управление, его превосходительству фон Туббе, рапорт…

— Опечатать, закрыть сейчас же! Развели тут источник заразы.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие!

С тяжелым сердцем шагал Чугуевский, когда погнали их обратно в камеру. Он хорошо понимал, что самое трудное впереди, что это всего лишь начало настоящей каторги.

Глава VIII

Во второй половине мая 1-й Аргунский казачий полк, в котором служил Егор Ушаков, выступил в летние лагеря. В этом году место для лагерей Аргунскому полку отвели в станице Калгинской, верст на шестьдесят южнее Горного Зерентуя.

День был праздничный, когда по улицам Сретенска походным порядком, ощетинившись пиками, двинулся полк.

Построенные по шесть всадников в ряд, сотни шли с песнями. Следом за полком по булыжной мостовой громыхали зеленые повозки полкового обоза, пулеметные тачанки, дымили походные кухни.

В четвертой сотне завели было старинную казачью песню, но вахмистр, сдерживая танцующего под ним вороного скакуна, заорал на запевалу, сердито округляя глаза:

— Отставить… вашу мать! Завели, как на похоронах! Запевай веселую: «Девки в лес по малину…»

Черноусый казак, запевала Зарубин, смеясь, покосился на вахмистра.

— Нехорошо, однако, будет, господин вахмистр! Народу ить полно в улицах-то, девки вон, бабы.

— Запевай, тебе говорят! Я отвечаю за все!

— Валяй, Пашка, смелее!

Жмуря в улыбке глаза, Зарубин тряхнул черным как смоль чубом и начал запев:

И сотня, как отрубила, грохнула припев:

И тут певцы понесли такую похабщину, что стоящие у ворот большого дома девушки как дождь сыпанули в ограду. В доме напротив женщина в белом платке захлопнула окно. А Зарубин, подмигивая смеющимся молодухам, что стояли в толпе парней и пожилых казаков, продолжал все в том же духе. Вахмистр, довольно улыбаясь в пшеничные усы, ехал сбоку сотни и в такт песне помахивал нагайкой.

К исходу третьего дня подошли к станице Больше-Зерентуевской, где решили остановиться для ночевки. До поскотины полк шел на рысях, на подходе к селу сбавили аллюр, усталые припотевшие лошади охотно перешли на шаг. Предвкушая скорый отдых, веселый вечер, встречу с девушками, казаки повеселели, подтянулись, на ходу выравнивали ряды, поправляли амуницию. Четвертая сотня, по приказу вахмистра, при въезде в село первая резанула песню: