Перебираю его письма. Можно цитировать без выбора.

"Несмотря на нестерпимую жару, точно нас перенесли в самые жестокие тропики - 30° - в тени, я засел за работу и высылаю Вам для тов. И. М. Афоничева свой очерк "В дни прорыва", для сборника, который называется "Операция "Искра", - пишет он мне в одном из писем. -

...Что касается материала для сборника "Ветеран", то я на днях получил письмо и ответил товарищу Потехину, Якову Филипповичу, что свой очерк для сборника вышлю ему сразу же после 15 августа".

"Исполняя свое обещание, высылаю Вам краткое мое слово об Александре Андреевиче Прокофьеве..." "Спасибо Вам большое за второе дополненное издание книги доброго человека и полководца С. Н. Борщева "От Невы до Эльбы!". Я только сегодня получил от Семена Николаевича эту книгу и буду читать ее с большой радостью - книгу о героях, и сам автор - хорош!"...

Переписка - живое свидетельство отзывчивости Тихонова, его постоянных контактов с издательством, в котором когда-то давным-давно он нашел друзей и добрым отношением одаривает новых работников его, пришедших на смену ветеранам.

Как его хватает на все это - уму не постижимо. Ведь "этим" он может заниматься лишь в часы, когда не занят в Президиуме Верховного Совета, в Комитете по Ленинским н Государственным премиям и Советском Комитете защиты мира (в обоих комитетах - он - бессменный председатель), в Секретариате Союза писателей СССР...

Вот только один пример обязательности Николая Семеновича.

Я обратился к нему с вопросом, не сможет ли он принять участие в вечере, посвященном 70-летию В. М. Саянова, который намечался на осень. Отправив письмо, я уехал в отпуск, а по возвращении нашел сразу три письма от него.

12 июня он сообщал о том, как складывается его жизнь на ближайшее время.

"...И вот определился и календарь, и я все думаю о вечере Саянова.

Календарь у меня такой--12 и дальше - юбилейная комиссия Нисами.

Дальше - подготовка к юбилею Маяковского.

7, 8, 9 июля - заседания Подготовительного комитета но организации Всемирного конгресса мира в Москве.

19 июля - завершающие вечера В. В. Маяковского.

Август - глухой месяц лета, столица пустынна...

И подготовка к Нисами и конференции в Алма-Ате.

Съедутся писатели Азии, Африки, Европы, Америки.

С 4 но 8 сентября - эта конференция в Алма-Ате.

С 10 сентября по 14-15-ое - юбилейное торжество в Азербайджане (Нисами), а 2 октября - начало мирового конгресса в Москве - до 10-го, скажем. А с 15-го - осенняя сессия Комитета по Государственным премиям..."

Я сижу в гостях у Николая Семеновича в Переделкино.

Он расспрашивает меня о Ленинграде и ленинградцах, хотя множеством нитей связан с городом. Его натруженный с хрипотцой голос звучит устало, но вдруг в нем просыпается дремавшая медь, и Тихонов начинает читать стихи.

- Миша наш - молодцом! - говорит он.

Чувствуется, он рад хорошим стихам. Так радуется старый мастер успеху младшего собрата.

Он мог бы сказать о Дудине не "наш", а "мой", точно так же, как о Сергее Орлове, Георгии Суворове, других поэтах, пришедших в литературу с его напутствием, помощью, поддержкой.

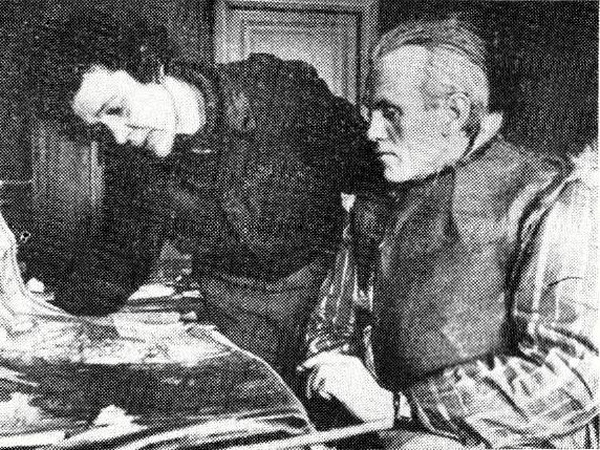

Н. С. Тихонов с женой Марией Константиновной в блокадном Ленинграде. 1941 г.

Я помню Николая Семеновича в дни ленинградской блокады. Высокий, сухощавый, с обветренным осунувшимся лицом, отчего подбородок стал еще более массивным, он шел по траншее на передний край повидаться с друзьями.

Как солдат, за плечами которого три войны, он не кланялся свистящим пулям. Глядя на него, приободрялись другие.

Как-то в мрачном, слабо освещенном подвале Эрмитажа, я брал интервью у академиков И. А. Орбели и А. С. Никольского. Вслушиваясь в близкие разрывы бомб, мы говорили о насущных делах ленинградцев.

- Каким должен быть памятник героям осады? - неожиданно спросил Иосиф Абгарович.

Вопрос застал меня врасплох. Архитектор Никольский, всю беседу что-то рисовавший карандашом, и на этот раз не оторвался от ватмана. Я придвинулся к нему поближе, заглянул в альбом и увидел солдата на постаменте. Мне показалось, что у солдата - лицо Тихонова.

Таким архитектор Никольский видел Тихонова на улицах города, на вечере, посвященном 800-летию Низами, который отмечался в осажденном Ленинграде, на митинге в заводском цехе. Тихонов был храбр. Но важнее этой храбрости, видимой сравнительно узкому кругу людей, но нужнее ее было слово Тихонова. Его слышали тысячи.

То, чему он учил в стихах и статьях, и то, как он тогда жил и работал, было безраздельным. Может быть, именно поэтому к нему, тогда еще в сущности молодому человеку, начинающие поэты относились как к серебробородому аксакалу, знающему главную мудрость - поэзии и жизни.

Кто из нас не замирал от изумления и счастья, когда читал у Тихонова:

Праздничный, веселый, бесноватый,

С марсианской жаждою творить,

Вижу я, что небо небогато,

Но про землю стоит говорить.

Герои поэзии Тихонова не только декларировал любовь к земле. Он находил на земле место, достойное человека.

В пору становления советской литературы, таким местом оказался фронт. Здесь не столько проверялась художественная зрелость стихотворения, сколько уменье поэта бороться с врагами, побеждать их, чтобы потом сказать о себе по-тихоновски просто:

Жизнь учила веслом и винтовкой,

Крепким ветром по плечам моим

Узловатой хлестала веревкой,

Чтобы стал я спокойным и ловким,

Как железные гвозди - простым.

В "Балладе о синем пакете", в "Балладе о гвоздях", во множестве других стихотворений Тихонов создал тип солдата, беззаветно сражающегося за Родину, образец советского характера. В этом - причина необычайной популярности Тихонова, бесконечного уважения к нему.

В самую тяжкую пору блокады Тихонов обратился к образу человека, пользовавшегося особой любовью ленинградцев, образу Сергея Мироновича Кирова.

Имя Кирова очень много значило для ленинградцев.

Оно как бы аккумулировало множественность чувств, которыми измерялась крепость человеческого сердца. И Тихонов написал поэму, на страницах которой вместе со всеми ленинградцами живет и борется Сергей Миронович.

В железных ночах Ленинграда

По городу Киров идет.

И сердце прегордое радо,

Что так непреклонен народ,

Что крепки советские люди

На страже родной земли...

Эту поэму в Ленинграде знали многие, даже те, кто отроду не читал стихов.

Слово Тихонова поддерживало ослабевших, сильным помогало стать храбрыми, храбрым - героями.

В то время литературная жизнь города протекала не в клубах, не во Дворцах культуры. Она сосредоточивалась вокруг газет - городских, фронтовых, армейских и дивизионных.

Всю блокаду существовал один клуб, о котором, естественно, не могли знать все. Этот клуб был в квартире Тихонова на Зверинской улице. Тут не могли дать тебе дополнительную пайку хлеба. Зато добрейшая Мария Константиновна - жена поэта, - знавшая, кажется, всех ленинградцев, пишущих стихи, щедро угощала кипятком, терпеливо слушала только что сочиненные стихи и в ожидании Николая Семеновича потчевала гостей стихами разных поэтов, великих и только мелькнувших на поэтическом небосклоне. Она многое знала о многих, и еа беседы заменяли молодым стихотворцам лекции, которые, судя по их возрасту, в другую пору им бы слушать в аудиториях университета.