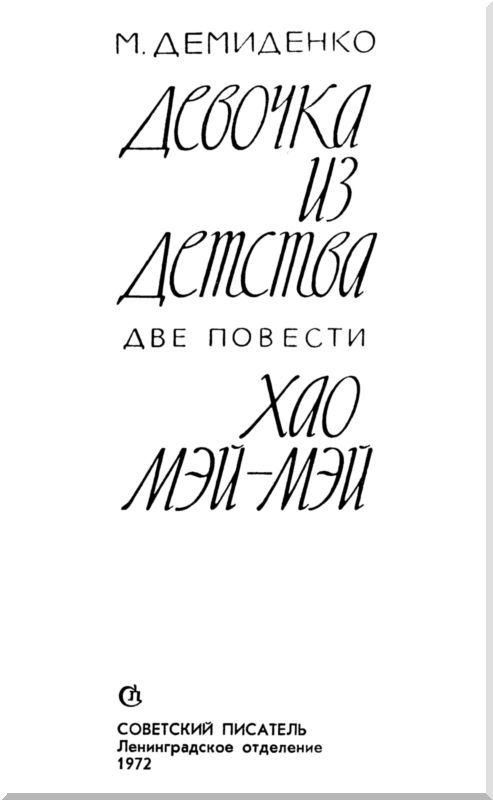

Михаил Демиденко

ДЕВОЧКА ИЗ ДЕТСТВА

ХАО МЭЙ-МЭЙ

Девочка из детства

«И значит, мы должны бороться за твою жизнь, как если бы это была наша жизнь, и своими телами преградить путь к газовой камере. Ибо, если они утром возьмут тебя, наш черед настанет вечером».

1

Мин-Воды, Мин-Воды! Двадцать три года я не мог добраться до вас! Разъезжать приходилось много, но маршруты моих странствуй шли через другие города. На Северном Кавказе оборвалось мое детство. Давно! Мне было тогда двенадцать лет.

Жил я в Пятигорске с бабушкой, на Ярмарочной улице. Это на Машуке, около кладбища и церкви, рядом с бывшими кавалерийскими казармами. Матери у меня не было. Я ее даже не помнил. Воспитывала меня бабушка, баба Поля. В семейном кругу ее называли бабушка Толстая. Удивительный у нее был характер: она всем готова была помочь. Отзывчивость делала ее жизнь несносной: у нее вечно кто-то «гостил» — какие-то женщины, старики, инвалиды… Они часами рассказывали о своих обидах, болезнях. Потом бабушка сидела допоздна за столом, писала, составляла прошения, заявления… Она штурмовала исполкомы, райкомы… Многие просители злоупотребляли ее доверием. Бывали и конфузы. В таких случаях баба Поля вспоминала про сердце, ложилась в постель, но не жаловалась на обманщика, а храбрилась:

— Ничего! Переживем! Перекоп брали…

Какое отношение Перекоп имел к ее неприятностям, я не знаю. Перекоп-то она действительно брала, и ее даже тяжело ранили где-то под Керчью. В молодости она была боевая, моя бабушка.

В сорок первом году я окончил в Воронеже четвертый класс и приехал к ней на летние каникулы. Бабушка заведовала столовой у рынка. Ей нравилась «точка» — удобно было выискивать среди посетителей столовой «земляков» со станицы Боргустан. Бабушка непременно приглашала их в гости, ставила во дворе под алычой ведерный самовар. Гости рвали алычу прямо с веток и клали в чай. Шли разговоры…

Станичники называли ее «комиссаршей» — в гражданскую она воевала в 14-й дивизии Буденного в здешних местах. Вспоминали, как громили банду Хмары Савенко, как бабушка агитировала казачек послать делегацию на Первый съезд женщин Закавказья. Ходила она в кожанке, с наганом на боку. Моей бабушке было что вспомнить…

Самолет приземлился, побежал по посадочной полосе. Замелькали сигнальные огни. Долго не подгоняли трап. Когда открылась дверь, ворвался воздух. Захлестнул, обдал теплом. Пахнуло весной и землей, и еще детством. Я уже забыл этот запах. Он состоит из тысячи неповторимых оттенков. И сразу нахлынули воспоминания.

Прошлое… Кажется, ты уже забыл его, вычеркнул, и уж ты вроде совсем другой, старше, иные интересы, друзья… Но вдруг оказывается, что ты насквозь пропитан им, вчерашним, потому что оно твое — плохое и хорошее, но твое, и никто и ничто не в силах избавить тебя от самого себя, от воспоминаний, от пережитого.

И вчерашние враги становятся сегодняшними врагами… И твоя забытая любовь вновь тревожит тебя, и ты говоришь: все вокруг — частичка тебя самого.

У меня был друг Ара, звали-то его Валькой, но никто по имени его не называл. Неугомонный и задиристый. Мы с ним организовали тимуровскую команду, чтоб помогать семьям красноармейцев. «Семья фронтовика» — эти слова обыденными стали позднее, как слова: «офицер», «эвакуация», «карточки».

Капитаном команды избрали меня. Так получилось. Капитанить я не умел. Мы разводили малышей по детским садам, выстаивали в очередях за хлебом. Карточек еще не было, и на «руки давали» один каравай пшеничного хлеба. Мы занимали очередь, становились друг за другом, получался конвейер, очередь начинала возмущаться, и нас гнали взашей. Но мы умудрялись купить каравая по три в «одни руки». Потом хлеб разносили семьям красноармейцев.

Война подкатывалась все ближе и ближе к Пятигорску. Конечно, мы, пацаны, мечтали удрать на фронт. Кто тогда в нашем возрасте не мечтал об этом? Мы думали, что на нашу долю не достанется воздушных тревог, бомбежек и осколков от бомб.

У Ары тоже была бабушка. Она продавала из ведра, укутанного ватным одеялом, желтые, разваренные початки кукурузы. Торговала на углу, около толкучки.

Толкучка… Иначе и не назовешь. В закутке, огороженном высоким дощатым забором, перемешивались сотни людей. Галдеж, пыль, неразбериха. В городе появились эвакуированные, или, как их вначале называли, беженцы. Откуда-то с западных границ, с Украины, из Молдавии. Они продавали часы. Карманные, ручные… Я никогда не видел столько часов.

Беженцы рассказывали о пикирующих бомбардировщиках, о диверсантах, забрасываемых немцами в наш тыл… Было очень обидно, что ни одного диверсанта не забросили в Пятигорск, а то бы мы его непременно выследили. Особенно хотел выследить шпиона второй мой приятель — Борька, по кличке Ташкент. Человек он был очень впечатлительный, даже нервный. И обидчивый. Причем обиду высказывал не сразу, а спустя некоторое время. Ты уже забыл обо всем, а он вдруг вспоминал.

— А ты помнишь, — говорил он, — ты мне…

— Извини, — удивлялся я. — Я нечаянно. Это было давно.

— Как хочешь, — отвечал он. — Ты меня тогда толкнул, я упал, теперь я с тобой не дружу.

Борька отказывался дружить в такой момент, когда его дружба была необходима. Приходилось упрашивать, задабривать, пока он не менял гнев на милость.

Борька обладал талантом — он умел отыскивать медь. Ходил, смотрел под ноги, каким-то особым чутьем обнаруживал скомканные, вдавленные в землю обрывки проволоки, винтики. В конце недели набиралось килограмма два. Медь он сдавал в утильсырье, поэтому у него водились карманные деньги на кино и мороженое.

Его опыт мы решили использовать в тимуровской команде. Команда — семь человек (пять мальчишек и две девчонки) — ходила по улицам, выискивала медь под ногами, но то ли мы не там ходили, то ли не умели по-настоящему искать, — медь собиралась медленно.

Как-то прибежала Женька, дочка полкового комиссара, и выпалила:

— Ребята, я нашла меди, жуть сколько!

— Врешь! — не поверили мы. — Чего не принесла?

— Я не могла унести, — сказала Женька. — Там часовой ходит.

Оказывается, она была на грузовом вокзале и видела, что у пакгауза лежит обрывок кабеля.

— В нем медной проволоки, — клялась Женька, — мешка два.

Мы единогласно решили прибрать кабель к рукам, одна лишь Марка стала возражать.

— Кабель нужен, — сказала она, — раз его часовой охраняет. Он государственный.

— Если бы он был нужен, — нашелся Ара, — то его бы не выбросили. Часовой склады охраняет, а не какой-то обрывок кабеля. Все равно пропадет зря, а мы его сдадим в фонд обороны.

Доводы Ары показались более весомыми, поэтому тимуровская команда с Ярмарочной улицы отправилась на грузовой вокзал. Роли распределились четко. Женька следила за часовым. На девчонку никто бы не подумал, что она стоит «на стреме». Если бы часовой направился в нашу сторону, она должна была свистнуть.

Кабель лежал в лопухах. От солнца на нем выступила смола. Она прилипала к рукам. Но мы самоотверженно тянули кабель к проволочному заграждению, просунули один конец под проволоку, а там его ухватили другие тимуровцы и…

Перепачкались мы страшно. У всех одежда была в черных полосах. Больше всех измазалась Марка. Мы, как матросы в шторм, выбрали кабель на дорогу и переулками потащили в гору.

На Загородной улице на нас напала ватага. За атамана у них ходил Васька Кабан, младший брат Большого Кабан а, отпетого рецидивиста. Тот сидел в тюрьме. Васька подошел с дружками и потребовал, чтобы мы сматывали подобру-поздорову, иначе он за себя не ручается.