иллюстрации к своим научным отчетам. Впоследствии, в

Петербурге, когда печатались отчеты Кропоткина о путешествиях, по его

рисункам были сделаны гравюры.

С вершины Южно-Муйского хребта раскрывалась

величественная картина долины реки Муи. Кропоткин, любуясь красотой

окружающей природы, с волнением думал о том, что ждет их впереди

к югу, за Южно-Муйским хребтом.

Там оказалось обширное плоскогорье с невысокими холмами,

расположенными в верховьях Витима. Это плоскогорье Кропоткин

назвал Витимским. Его высота в самых нижних долинах оказалась

около тысячи метров.

На почти ровном Витимском плоскогорье виднелись темные

полосы лесов. Но эти леса были разнообразнее и богаче, чем в

долинах и падях Северо-Муйского хребта, где была одна лиственница

и только изредка попадались ель и сосна. На склонах

Южно-Муйского хребта росли лиственница, кедр, ель, сосна, пихта, береза,

тополь и ивы разных пород. За перевалом, на севере, тайга почти

безжизненна, а здесь, в лесной чаще, мелькали темные олени,

косули, лоси, встречались волки и медведи.

Наблюдая расположение горных хребтов, окаймляющих Витим-

ское плоскогорье, а также и других горных хребтов

северо-восточной Азии, Кропоткин все более и более убеждался в ошибочности

прежних представлений большинства географов о строении гор

Восточной Азии.

Размышления об истории образования этих гор и

возвышенностей не давали покоя молодому исследователю. Во время этой

экспедиции его предположения сложились уже в стройную теорию. Он

предполагал, что горные хребты северо-восточной Азии

расположены вокруг грандиозного плоскогорья, которое тянется с юго-запада,

от Памира, на северо-восток — к Берингову проливу.

* * *

Уже два месяца экспедиция находилась в пути, но все еще

конец пути был далеко.

С Южно-Муйского хребта предстояло спуститься на Витимское

плоскогорье, пересечь его, подняться на Яблоновый хребет и

оттуда спуститься в долину реки Читы. Но этот дальний путь по неиз-

вестной стране, который потребовал еще целого месяца, теперь

никого уже не смущал. По сравнению с пережитым ранее теперь

путешествие казалось нетрудным. Всем было ясно, что караваи

дойдет до цели, что бы ни случилось. Непролазная тайга и

трудные теснины падей остались позади. Теперь попадались большие

пространства топей и болот, но их можно было обходить. Лошади

подкормились и окрепли за неделю пребывания на Муе. Хуже

приходилось людям. Уже два месяца все питались только ржаными

сухарями да сушеным мясом, которые запивали чаем. Все

остальное продовольствие кончилось. Скоро пришлось сократить и

порцию сухарей.

Когда спустились с гор на Витимское нагорье, леса и рощи

стали перемежаться обширными лугами и сочной травой. Чем дальше

караван двигался на юг, тем меньше становилось лесов, пейзаж

стал принимать степной характер. И по мере продвижения к югу

степи становились суше. Климат стал мягче, на открытых местах

ветер отгонял комаров и мошек, на ночлегах люди хорошо

отдыхали.

В лугах и степях было свое животное и птичье население.

Тарбаганы, пищухи, полевки тысячами бегали в траве, а над ними

носились в воздухе соколы, орлы, сычи, нападавшие сверху стрелой

на свою добычу.

5 августа караван Кропоткина достиг реки Бомбуйко. Согласно

общему направлению на юг, Кропоткин пошел вверх по берегу этой

реки. Еще полмесяца пришлось итти по ненаселенным местам, и

19 августа экспедиция достигла золотого прииска Задорный в

Баргузинском округе. Караван впервые достиг жилых мест, где

мог возобновить запасы и люди могли хорошо отдохнуть.

Дальше путь шел уже по торной дороге, проложенной от Читы на

прииск.

Через три дня караван был на втором прииске — Серафимов-

ском.

30 августа подошли к верховьям Витима в том месте, где в него

впадает река Холоя.

Здесь переправились через Витим.

Еще через неделю ночевали на берегу большого Телембинского

озера и подошли к предгорьям Яблонового хребта,

представляющего южную окраину Витимского нагорья.

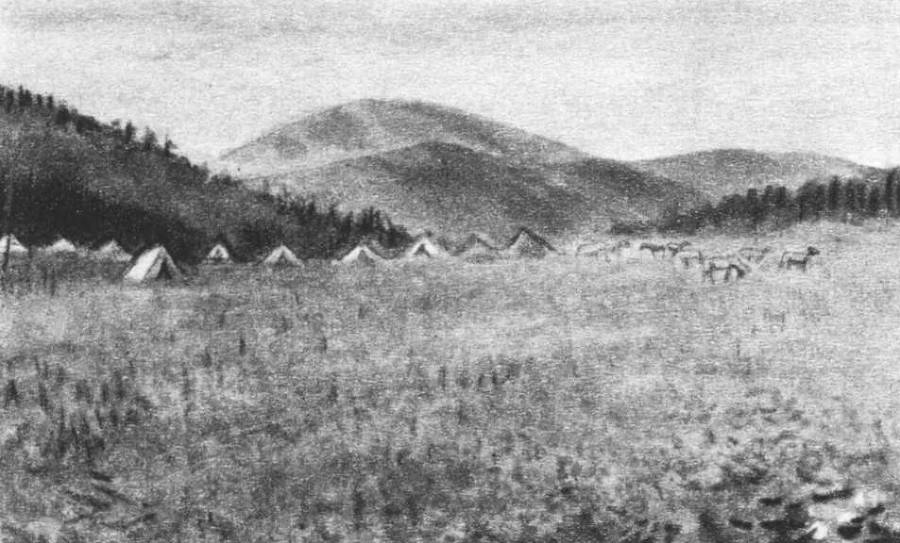

Перевалив через него по разработанной дороге, караван

спустился с Витимского нагорья и раскинул свой лагерь на берегу

реки Читы.

В ЧИТЕ

Под веселый мерный перезвон колокольчиков 8 октября караван

Кропоткина входил в город Читу.

Горожане высыпали на улицу смотреть на это необычное

зрелище. А когда узнавали, что караван прошел по дикой, нехоженой

тайге, горам и у!дельям тысячу двести километров, удивлению и

восхищению не было конца. Тысяча двести километров — это

расстояние по прямой по меридиану от Ленских приисков до Читы,

но в действительности проделанный караваном путь был намного

длиннее: сколько приходилось делать обходов, спусков и подъемов!

Кто бы узнал сейчас среди загорелых, закаленных

путешественников недавнего ученика аристократического пажеского корпуса,

каким был Кропоткин несколько лет назад!

Кропоткин был доволен и счастлив, пожалуй, больше всех.

Люди, которые доверили ему срои жизни, были здоровы и

закалились. Из пятидесяти лошадей сорок дошли до города Читы.

Якутские лошади были нагружены, пожалуй, не меньше, чем в день

выезда экспедиции. Правда, поклажа была другая: вместо запаса

черных сухарей и другого продовольствия в мешках лежали камни

с наклейками и другие коллекции, собранные Кропоткиным и

Поляковым в пути.

Материалы экспедиции, собранные на многих гольцах трех

горных систем — на Северо-Муйском, Южно-Муйском и Яблоновом

хребтах — и на Витнмском нагорье, имели большую ценность для

науки.

Как человек в высшей степени скромный, Кропоткин в своих

отчетах Географическому обществу почти не упоминает о всех тех

трудностях, лишениях и опасностях, которые пришлись на его долю.

Только в письмах к брату он признавался, что дошел до предцын-

готного состояния: у него вылезли волосы до половины темени.

«Моя лысина твою догоняет», шутил он. Расшатались и жестоко

болели зубы, но он надеялся, что в нормальных условиях это сразу

пройдет.

«Отвечая на вопросы удивленных обывателей, что пришли с

олекминских приисков, — писал Кропоткин, — мы замечали, что в

этом городке, живущем на Иркутско-Амурском тракте с его иркут-

ско-амурскими интересами, никто ясно даже не отдавал себе

отчета, где это олекминские прииски».

В Чите Кропоткин и его спутники сами удивлялись, как это они

одолели этот «непроходимый» путь.

Прошло немного дней. Кропоткин и его спутники быстро

отдохнули и стали забывать о перенесенных муках путешествия. Кропот-

кин радовался: он познал счастье больших теоретических

обобщений. В его уме сложились новые, смелые географические теории,

основывающиеся на большом научном материале, собранном им в

экспедициях.

* * *

Уже первый отчет об Олекминско-Витимской экспедиции вызвал

огромный интерес среди географов.

Когда в 1867 году в Петербурге Кропоткин сделал доклад в

Русском Географическом обществе, все тогдашние географы и

путешественники — члены общества — слушали его с захватывающим

интересом. Географическое общество присудило ему золотую

медаль за Олекминско-Витимскую экспедицию и избрало его

секретарем отделения физической географии.

Кропоткин позже опубликовал свои труды «О ледниковом

периоде» и «Об орографии Восточной Сибири», и они принесли ему

мировую славу.

Больше всего радовало Кропоткина, что он привлек внимание