А предысторию этих отношений вкратце можно осветить так…

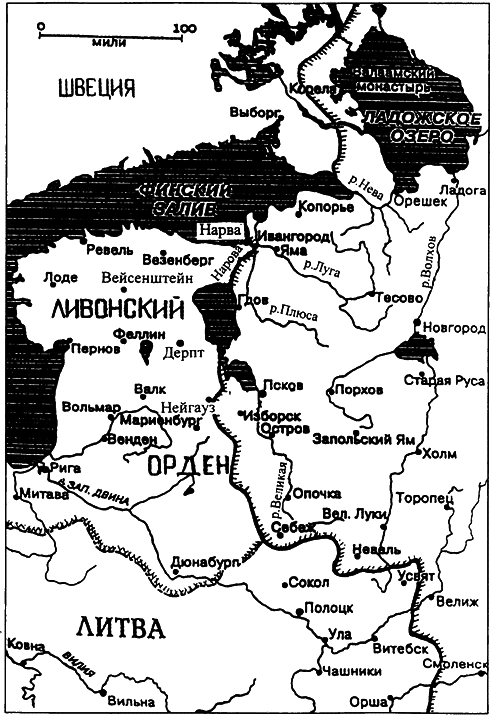

Край, получивший в нашей истории наименование Ливонского, примкнул к самому северо-западному рубежу восточнославянского расселения и чуть ли не по всему своему очертанию исторически был наделен природой естественными водными границами. С запада и с севера он омывается соответственно Рижским и Финским заливами Балтийского моря, с востока рекой Великой, затем водами Псковского и Чудского озер и реки Наровы, с юга Западной Двиной (Даугавой). И только на юго-востоке, в междуречье рек Великая и Западная Двина, приблизительно от русского города Опочка на Великой и до города Дюнабурга, что на Западной Двине, ливонский край граничил по суше со славянскими землями, входившими в состав Полоцкого княжества, позже попавшими под власть великих князей Литовских.

До второй половины XII века историческая жизнь слабо касалась этих мест, остававшихся вне бурь политических страстей и событий. Вяло текущая колонизация новгородцами прибалтийских земель не имела следствием острой, непримиримой вражды с соседями. Правда, выяснения отношений выходцев с берегов Волхова с аборигенами ливонского края иногда доходили до применения оружия. Но в те времена, когда над другими русскими землями бушевали междоусобные войны, помноженные на борьбу с кочевой степью, пограничные стычки на северо-западе с полудикими племенами не могли претендовать на достойное место в историческом процессе и сколько-нибудь отчетливо записаться на скрижалях истории. На фоне полномасштабных феодальных военных столкновений и одновременно ордынских терзаний, высасывающих все жизненные и людские ресурсы Руси, вражда русских людей с северо-западными соседями оставалась малозаметной. Да и вражда эта сводилась лишь к редким взаимным нападениям мелких отрядов на лежавшие в приграничной полосе поселения. Причем все такие нападения неизменно разбивались о первое же встречное более или менее укрепленное место. К тому же и само понятие пограничной полосы было весьма и весьма условным.

И все же при таком, можно сказать, пассивном противостоянии русское превосходство постепенно сказывалось все ощутимее и все больше и больше давало о себе знать. Не очерчивая строгих границ, Русь настойчиво распространяла свое влияние вглубь чужеплеменных земель. Наконец, шагнув за реку Великую, русские люди начинают закладывать там свои города, что может считаться попыткой колонизации края. Еще в XI столетии киевский князь Ярослав Мудрый, во владениях которого тогда находился и Новгород, основал на территории, принадлежавшей одному из прибалтийских племен — Чуди — город, назвав его своим христианским именем — Юрьев. Позже на самой восточной окраине ливонской земли псковичи ставят города Изборск и Себеж. Но в целом попадание местного населения под влияние более развитого в экономическом и культурном отношении славянского соседа протекало вяло и даже не отмечено сколько-нибудь заметным распространением среди прибалтийских племен православия.

Такое прозябание продолжалось до тех пор, пока Прибалтийский край не подвергся иного характера колонизации, — с запада на него нахлынула волна уже по-настоящему серьезной вооруженной экспансии. В самом конце XII столетия в Ливонию вторглись немецкие завоеватели.

Это время было эпохой апогея крестовых походов христианской Европы. Вторжению в Ливонию предшествовала такая же агрессия немецких и датских феодалов, а за ними колонистов и миссионеров на южное побережье Балтийского моря, приведшая к онемечиванию обитавших там западнославянских племен. После них очередь дошла до народов, обитавших по восточным берегам Балтики. Торговцы из немецких земель освоили сюда путь еще раньше. Уже с начала XII столетия их суда приставали не только к морскому побережью Ливонии, но и хорошо изучили нижнее течение Западной Двины. Торговые люди с запада видели слабость заселявших эти края племен, в лучшем случае кое-где достигших раннефеодального уровня. Сведения об этих землях и населявших ее народах, погрязших в варварском язычестве, распространялись далеко на запад и не могли не воодушевить тамошних ревнителей христианства, не подвигнуть их на много обещавшее соблазнительное предприятие. И вот к концу XII века к балтийским берегам, омывавшим ливонские земли, наряду с торговыми, стали причаливать армады судов с вооруженными до зубов людьми. Начался захват рыцарями восточно-прибалтийских земель. Местное население оказало пришельцам упорное сопротивление, но захватчики умело воспользовались главной слабостью аборигенов — разрозненностью их племен. Подробности завоевания Ливонского края немецкими крестоносцами выходят за рамки нашей работы, а потому не станем на них останавливаться. Отметим только, что в процессе этого завоевания захватчикам удавалось иной раз даже заручаться поддержкой русских князей. А последние до поры до времени смотрели на происходящее вполне равнодушно, наивно полагая, что вся миссия Запада ограничится приобщением местного населения к Христианской религии, в чем сама Русь за многие годы своего влияния здесь преуспела мало. Христианская Русь считала крещение язычников благородной миссией, даже несмотря на насильственные методы, не воспринимавшиеся во времена средневековья как что-то предосудительное, особенно если речь шла об обращении в «истинную» веру.

Наша историография иногда отмечает тот факт, что истинные, сугубо захватнические цели западных пришельцев долго не попадали в поле зрения тогдашних русских политиков. Думается, что это не совсем верно, ибо русские люди не могли не видеть, как немцы ставят на захваченных землях замки, возводят крепости, основывают новые и укрепляют старые города, то есть, ведут себя не как временные пришельцы и христианские миссионеры. Скорее всего, невмешательство Руси в происходящие события следует объяснить отсутствием у нее возможности повлиять на складывавшееся положение вещей. Что могла Русь, захлебывавшаяся в избытке собственных проблем, противопоставить немецкому наступлению на ее соседей? Наверно, именно поэтому пока захватчики не беспокоили непосредственно русских владений;, их правители не без сожаления, но и не проявляя излишней воинственности, вынуждены были в целом пассивно отнестись к потере своего влияния в Прибалтике? Вообще говоря, история запомнила участие русских ратных сил на стороне местных племен в их борьбе с завоевателями. Но это участие не отмечено широким размахом, контингент таких сил был не велик, а главное, эти силы не представляли собой какого-то определенного княжества как государственного образования, а потому не поднимали над собой в этой борьбе знамени какого бы то ни было князя. Судя по всему, такие выступления русских людей в союзе с прибалтийскими аборигенами вызывались энтузиазмом, а сами выступавшие напоминают наемных кондотьеров.

Христианизация и оккупация края продолжались, и, наконец, в 1188 году с благословения Римского папы в нем учреждается Ливонское епископство, подчиненное Бременскому архиепископу. После этого рыцари из рук нового епископа начинают получать в завоеванном краю земельные владения, принадлежавшие ранее племенной знати, а насильственное обращение в Христову веру, получив статус государственной политики, пошло еще интенсивнее. Немецкие колонисты уже основывают в завоеванном крае города. В 1201 году в устье Западной Двины появляется город, которому суждено будет сыграть заметную роль не только в истории этого края, но и в истории всей нашей государственности, — Ригу. Новый город становится местом пребывания Ливонского епископа, но перед оккупационными властями для большей определенности своего положения встает вопрос о придании завоеванным землям статуса государственного образования. Формой такого образования мог быть монашеский рыцарский орден, возглавляемый магистром. И вот тогдашний Ливонский епископ Альберт совместно с верхушкой рыцарства под протекторатом главы Римской церкви составляют план и устав такого ордена наподобие тех, что существовали в Палестине после первых завоевательных крестовых походов. В 1202 году папа Иннокентий III утверждает новый орден, дав ему статус государственного образования и присвоив наименование Ордена Меченосцев. По уставу нового ордена его магистр, являющийся по сути дела светским главой государства, назначается епископом. Резиденцией магистра, а, следовательно, столицей Ордена стал недавно построенный пришельцами замок Венден на реке Гойве.