Человек с открытым ртом, завороженно наблюдая нечто, познает суть; если в этот момент его спросить, что он видит, он, отвлекшись от познаваемого, окинет нас рассеянным взором и словно переспросит: «Что?..» На самом деле он ничего не переспрашивает, он возвращается в мир вещей (даже не закономерностей, а только вещей!), – задавая вопрос, определяющий этот мир, его фактически выдернули из мира сущностей в мир вещей, и первый его вопрос относится именно к нему – «Что?», спрашивающего еще нет и в помине. Он и слышал вопрос, но не понял, поскольку всякие знаки были слишком далеки от него – он был там, где вибрируют живые центры. Если он все-таки решит ответить нам, попытается объяснить, что он «видел», после того как мы его переспросим, у него долго ничего не будет получаться. Он будет рассеянно блуждать от исчезнувшего уже, как сон, предмета познания к нам, пытаться сконцентрироваться на вопросе, обнаружить знаки (все это время он будет произносить странные звуки: «ну… это… так… ну… понимаешь…»), потом он предпримет попытку составить некую закономерность, ощущая при этом, что все как бы разваливается внутри его понимания, когда он пытается сформулировать это. Скорее всего, через некоторое время он раздраженно скажет: «Да ну тебя!» или что-то в этом духе, не скажет, так подумает. Он попытается вернуться в то же необычное состояние сознания-познания, которое только что утерял, но у него, скорее всего, ничего не получится, «в голову его будет лезть всякая ерунда». Он будет теперь думать о том, что его спросили, почему он не смог ответить и что «неужто им (то есть нам) непонятно?!» то, что было понятно ему.

Впрочем, есть и специальные способы достижения состояния такой свободы (собственного центра), чтобы стать полноценным субъектом сущностного познания; в большинстве случаев это – духовные практики. Из самых простых мы приведем пример из кришнаизма: кришнаит «самозабвенно» напевает свою замечательную молитву – «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Кришна», переходя сначала полностью в свой голос и движение-танец; его центр высвобождается от овеществленности и подготавливается к сущностному познанию Кришны. Схожая с этим практика – «АУМ», когда это слово повторяется очень долго и человек достигает аналогичного с вышеуказанным состояния. Заметим попутно, что результаты познания будут в обоих этих случаях несодержательными, а потому религиозная идеология может опредметить их как угодно.

Но чаще таким образом, то есть сущностно, мы познаем не то, что вне нас, а то, что внутри. В обыденной речи это называется – «задумался», но вне содержания. «Что с тобой?» – спрашивают в такие мгновения. Следует пауза, когда мы пытаемся «найтись» (какое восхитительное слово! – мы действительно потерялись, потеряли сами себя), не знаем, что сказать, и отвечаем: «Что-то задумался…» Лингвистически такой ответ выглядит несколько нелепо, но семантически – замечательно, поскольку блестяще отражает наше состояние: «что-то» «за» (в значении: «за» каким-то предметом) «думой», то есть как бы за мыслью, дальше, там, где нет мысли, а есть только познание. Таким образом, гносеологическая активность «субъекта» при познании сути заключается в том, что он активно сводит себя до нуля, до пустоты, до центра и оказывается в сущностном мире. Но что такое «сущностный мир»?

Здесь мы несколько отступим от общей линии изложения и внесем некоторую ясность в понятие сущности, которое мы ввели весьма недвусмысленно, но так и не определили. А ведь ситуация действительно непростая, и хоть М. Хайдеггер и доказывает возможность познания «Ничто», но познание одного «ничто» – другим, как мы говорим о познании сути, «это уже слишком». Действительно, возникает много вопросов. Мы не будем приводить всех доводов и аргументов, а отчитаемся о том, к какому заключению на их основании мы можем сейчас прийти.

Наличие феномена сущности не вызывает сомнения, о чем со всей очевидностью свидетельствует опыт психотерапевтической работы, религиозно-духовной практики, искусство. Но мы не имеем сейчас ясного критерия, который бы позволил четко отделить феномен сущности от центра, с одной стороны, и от вещи – с другой. Вместе с тем очевидно одно очень значимое противоречие – с одной стороны, нечто невещественное нами познается, с другой стороны – это невещественное принадлежит совершенно определенному существу – невещественная сущность какого-то конкретного человека принадлежит только ему, а не кому-то другому. А что значит, что она невещественна? Это позволяет говорить о том, что она представляет собой возможность в самом полном ее определении, а это предполагает гомогенность сущности и, что самое главное в данном контексте, ее полипотентность. Совместимо ли это положение с феноменом непосредственной принадлежности данной сущности данной вещи? Вероятно, нет. Именно это противоречие открывает перед нами новую реальность – «сущностного мира». А сущность может быть истолкована как возможность данной конкретной вещи. Сущность процессуальна.

Кто-то может спросить, как возможно познание вещи в отсутствие отношений, когда само познание есть отношение? Познание становится отношением, дающим результат отношений, а именно это может повлиять на чистоту познания тогда, когда способ существования познающего предполагает появление состояний. Но при познании сути мы говорим: необходимо, чтобы сам познающий стал ничем – центром, в этом случае способом его существования оказывается процесс, а не отношения, способные затуманить первичную индивидуальность познаваемого центра. Это познание осуществляется с помощью резонанса, возникающего при взаимодействии процессов познающего и познаваемого, но сделать это собственно с центром практически невозможно, поскольку мы моментально его утеряем, так как он – «ничто» и «все» одновременно. Ведь хотя центры и определяют индивидуальность будущих отношений, но сами по себе они не могут отличаться друг от друга по той простой причине, что «ничто» не может быть отличным от «ничто». Поэтому правильнее говорить, что познание сути вещи – это познание ее сущности или, иначе, возможности. К вопросу о «мире сущностей» мы еще вернемся в онтологии, а сейчас еще один интересный аспект.

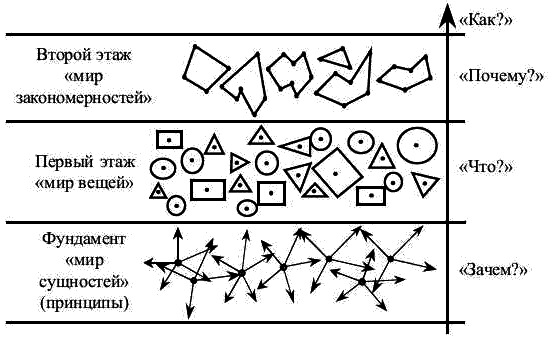

Мир сущностей – это фактически доказательство теории принципа самой теорией принципа. Сущностный мир совершенно аналогичен «миру принципов» – через метод принципа осуществляется это замечательное по простоте и лаконичности доказательство нашей основной теории внутри ее самой (это ремарка Геделя). Теперь мы способны достроить гносеологическую картину мира. Прежде мы видели в ней лишь два этажа, два мира – мир вещей, подлежавший частному научному познанию, и мир закономерностей, который составлял второй этаж пространственно-уровневой модели форм научного познания; теперь же нам открывается мир, лежащий в основе мира вещей, – мир сущностей. Итак, сначала, в фундаменте – «мир сущностей», на нем – первый этаж – «мир вещей» и еще выше, вторым этажом идет «мир закономерностей» как вещественно состоявшихся отношений между вещами.

Теперь возвращаемся к отражению этой иерархии в вопросах (а как иначе? – как-никак «гносеологическая картина мира»), только теперь сверху вниз: «Почему?» – соответствует «миру закономерностей», «Что?» – «миру вещей», «Зачем?» – «миру сущностей» и обитающих там принципов. Ответ на вопрос «Как?» можно получить только при процессуальном сочетании всех вышеперечисленных миров.

Что ж, можно вернуться к познанию смысла, которое мы, наверное по понятным теперь причинам, в соответствующем месте обошли. Если познание сути мы фактически уподобили «проникновению» познающего в познаваемое и сущностный мир действительно предполагает такое взаимодействие между свободными индивидуальностями, то смысл (как категория, отражающая отношение данной вещи со всеми иными вещами в сущем) – это приобщение к бытию принципа целостности, а значит – это «растворенность и приобщенность» к нераздельности.