В процессе развития науки сначала произошло как бы вычленение частного знания из системного (путем противопоставления себя ему). Впрочем, это произошло еще до того, как само системное познание в нынешнем его понимании стало возможным. Фактически частное познание явилось нам вместе со знаковой системой: называние – это открытие и выявление свойств. С другой стороны, поскольку все знаки (означающие) определены в языке друг через друга, когда мы означаем некую вещь, она уже оказывается включена в систему и ею поясняется. С таким же успехом, соответственно, нам придется сейчас признать и то, что чистое системное познание также не представляется возможным.

Традиционно, когда наука сталкивается с практикой, она старается представить ее себе в таком свете, чтобы с ней – этой практикой – было удобно «работать». По большому счету, науке нет нужды в каком-то логическом обосновании своих «решений» и «выборов». Она определяет прагматически ценную систему взаимосвязей, создает в ней языковую среду, называет феномены этой среды, поясняет их друг через друга, а затем строит удобные для практической деятельности системы. Именно по этому принципу, например, созданы все шкалы для измерения температур – по Кельвину, по Цельсию и так далее. Ноль в каждой из них выбран условно, что, в общем, никак не вредит делу.

Теперь попробуем ответить на вопрос: в чем результат системного научного познания (большей частью «теоретического исследования»)? Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что он в открытии и определении закономерностей, то есть отношений мира вещей. А в чем результат частного научного познания (фактически «эмпирического»)? Ответить несколько сложнее, но, опираясь на только что данное нами определение результата системного научного познания, а также на приведенный выше пример с колесом, мы, вероятно, можем заключить, что результат частного научного познания – определение неких принадлежностей (в смысле свойств и характеристик) какой-либо вещи, что в общем смысле тоже есть закономерность, но она дана нам как бы свернутой, причинно-следственные связи здесь скрыты и не рассматриваются.

То есть если о частном научном подходе мы можем сказать, что он позволяет ответить на вопрос «Что?», то системное научное исследование отвечает на вопрос «Почему?» Очевидно, что эти вопросы наиболее полно отражают суть обоих подходов, в самом общем, разумеется, виде. Отметим также, что здесь не столько важны вопросы, сколько ответы на них, которые в случае вопросов «Что?» и «Почему?» будут начинаться со слов «Это» (частное познание) и «Потому что» (системное познание).

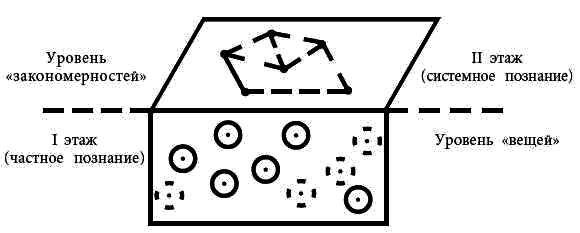

Теперь попытаемся представить все вышеизложенное в виде пространственно-уровневой модели. Частный научный подход в исследовании позволяет нам только констатировать факт существования вещи («колесо – это…») – предмета нашего исследования. Причем мы помним, что все может стать этим предметом вне зависимости от его идеальности или материальности, объективности или субъективности, сложности структуры и положения в какой бы то ни было иерархии. Мы определяем с помощью этого подхода характеристики предмета нашего исследования (вещи), его «принадлежности» и делаем выводы относительно того, «Что?» это за вещь. Классическим примером реализации такого научного подхода можно, наверное, считать открытие Роберта Коха, который, как рассказывают, уместил весь свой диссертационный доклад в одно предложение: «Я открыл возбудителя туберкулеза». Ответ на вопрос «Что?» был найден: «Что такое возбудитель туберкулеза? Это палочка Коха». Таков один уровень нашей модели, ее «первый этаж».

Далее «второй этаж». Реализуя системное научное познание, мы изучаем вещь в системе окружающих ее связей и выявляем развернутую закономерность. Примером такого исследования может стать дарвиновская теория эволюции, которая началась с изучения феномена приспособительных свойств в животном мире, а завершилась развернутой теорией происхождения видов. Таким образом, в результате системного научного познания возникает как будто бы некий новый мир – мир закономерностей, мир, который не нуждается в перманентных опытных доказательствах. Он дает нам уверенность в существовании «чего-то» или отсутствии «чего-либо» просто на основе абстрактных логических связей: «Вечный двигатель невозможен, потому что силы трения избежать все равно не удастся», «Существует химический элемент с такими-то характеристиками, он еще не найден, но место в периодической таблице Д.И. Менделеева для него есть».[34]

«Этого просто не может не быть» и «оно должно быть» – вот какие ответы предлагает нам системное научное познание, ну, или менее категорично – «было бы более естественным, если бы „это“ было, нежели если бы „этого“ не было».

Но здесь становится понятным, что для осуществления системного научного познания необходима некая «критическая масса» данных частного научного познания. Чтобы сформулировать периодический закон, нужно было знать об определенном и весьма значительном числе химических элементов, а также иметь большое количество информации об их свойствах. И тут встает вопрос – как можно быть уверенным в том, что количество известных тебе «частных знаний» уже достаточно для выведения закономерности? На этот вопрос не может быть убедительного ответа.

И тут мы снова возвращаемся к теме отсутствия «чистого» системного научного познания. Ведь что такое «чистое» системное познание? Это познание, совершенно оторванное от конкретных вещей, это познание внутри мира закономерностей. Но человек, сколь бы ни был он ученым и борцом за научную достоверность, не может полностью «позабыть» о вещах. Они – то ли в ассоциациях, то ли в примерах, то ли в моделях – появятся.

Итак, что мы можем сказать о системном научном подходе? Он, во-первых, сам по себе является констатацией факта наличия «взаимозависимостей» элементов системы. Во-вторых, он создает феномен развернутых «закономерностей» (по сути – самостоятельных идей), которых не могло быть в мире частного научного подхода, где для взгляда исследователя мир открывается лишь в произвольном взаимодействии элементов (отдельных элементов, вне отношений, он бы при всем желании не увидел вовсе).

В процессе осуществления системного научного подхода развернутые закономерности как бы отделяются от собственно вещей. Интерес представляют скорее наличествующие связи, нежели сами эти вещи. Все это позволяет строить предположения, прогнозы и вероятности, осуществлять системный научный поиск. Закономерности, таким образом, оказываются новым – вторым этажом в нашей пространственно-уровневой модели научных подходов. Этот «уровень закономерности» в предлагаемой нами модели неизбежно занимает позиции «над» «уровнем вещей» (результатами частного научного познания, ответом на вопрос – «Что?»).

Конкретизируем: по результатам анализа существующих форм научного познания (частного и системного) мы для удобства изучения материала сконструировали двухуровневую модель, где первый этаж (первый уровень) занимает мир вещей (и мы познаем его частным научным познанием, задаваясь вопросом «Что?»), а второй этаж (или второй уровень) мы называем миром закономерностей (их мы познаем с помощью системного научного познания, абстрагируясь от конкретности, переходя в мир закономерностей, продиктованных «взаимозависимостями» в мире вещей).

Этот «надстоящий» над миром вещей мир закономерностей определяется первым (то есть миром, уровнем вещей). А кроме того, и это, наверное, самое главное, – уровень закономерностей невозможен без подлежащего под ним уровня вещей, поскольку уровень закономерностей – производное, хотя он всякий раз словно бы «отрекается» от вещей, используя разнообразные тактики абстракции, так что его «зависимость» не вызывает сомнений.

34

После того как Д.И. Менделеев сформулировал свой периодический закон (последний стал результатом соотнесения «вещей» друг с другом – элементов с их массами и взаимном отношении этих масс), он теоретически предположил существование трех к тому моменту еще не открытых наукой химических элементов – экабора, экаалюминия и экасилиция. Разумеется, Д.И. Менделеев не мог знать о существовании этих элементов из опыта, но закономерность вполне обошлась и без этого. Через двадцать лет все эти три элемента были открыты и получили названия – галлий, скандий и германий. Этот пример показывает, что для системного подхода нет необходимости в конкретной вещи, достаточно ответить на вопрос «Почему?» относительно других элементов изучаемой системы, и «отсутствующий» элемент системы представится нам почти очевидным.