Нельзя все надежды возлагать на систему биосферных заповедников — их просто мало, это сеть с зияющими дырами. Ведь Сохондинский заповедник был, кажется, сто пятым в стране по счету, после него создано еще более десятка других. Биосферных же, как мы видели, только семь. А остальные? Кем и чем должны они руководствоваться в своей научной деятельности? Кто и когда будет сводить, обрабатывать, использовать накопленные ими наблюдения, дневники, «летописи» и тому подобное? Не может быть, чтобы такое научное богатство не послужило бы общему делу биосферного мониторинга! И неясно осталось мне, станет ли Сохондо подлинным научным центром в составе единой системы контроля за окружающей средой, или же будет оставаться кустарем-одиночкой, пребывающим в надежде, что собранные в заповеднике материалы когда-нибудь кому-нибудь пригодятся...

...До чего же все-таки хорошо в Забайкалье поздней осенью! Блестят снегом Сохондинские гольцы, кое-где лежит он на северных склонах («по сиверам», как говорят охотники), а так и непохоже на зиму, хоть и середина ноября. По ночам стоят тридцатиградусные морозы, утром толстый слой инея покрывает ветви деревьев, а днем на солнце жара да и только, хоть рубашку снимай. Лиственница меняет цвет от нежной желтизны до тусклого багрянца, слой хвои укрывает землю, гуще становится зелень кедров, воплощающих красоту и величие горной тайги. Идешь по лесу, и весь этот, казалось бы, хаос с нагромождением камней и растений представляется вдруг воплощением совершенства. Прекрасны крутые ущелья, где кедры цепляются узловатыми корнями за поросшие мхом каменюки, уместны и даже необходимы мрачные завалы и валежины из отживших стволов, та самая, столь пугающая лесоводов «захламленность» и пресловутая «перестойность», которыми обычно оправдывают самые варварские рубки...

Забайкальская тайга столь прекрасна, что порой боишься верить своим глазам и воспринимаешь окружающий мир как чудо. Как много еще надо сделать, чтобы это чудо осталось с нами навсегда!

Ф. Штильмарк, кандидат биологических наук

Перекресток или центр?

Тогда, 11 лет назад, я торопился в Рас-Шамру. Я выехал из города Алеппо — местные жители чаще называют его Халаб аш-Шахба, «пепельно-серый Халаб». Выла зима. В лавках гудели круглые печки, и под сводами старого базара сладко пахло керосиновой гарью и талым снегом. В шестидесяти километрах от Алеппо лопнула шина. Пока шофер менял колесо, мы вышли размяться. Подошел пастух, думая, что мы заблудились, и объяснил, что виднеющаяся деревушка и холм, высившийся рядом с ней, называются Тель-Мардих. И еще он добавил, что холм этот каменный... Но я спешил в Рас-Шамру, где еще в 30-е годы было сделано открытие, во многом менявшее представления о месте древних народов, населявших эту землю, в истории мировой цивилизации. Представления, гласившего: «Сирия — перепутье культур, перекресток народов, пересечение цивилизаций».

Давным-давно, более тысячи лет назад, в различных уголках обширного арабского мира уже существовало развитое искусство стихотворных и прозаических восхвалений родных мест: чей край древнее? чей род знатнее? чьи мужи мудрее и доблестней? И тысячу лет мекканцы и уроженцы северной Аравии спорили об этом с жителями Йемена, иракцы препирались с магрибинцами. Не последними в споре были и сирийцы. Похвала Сирии начиналась, по обычаю, притчей о том, как основатель ислама Мухаммед отказался ступить под сень цветущих садов Дамаска, объяснив своим спутникам, что ему уготовано оказаться в раю лишь единожды. Продолжая восхваление Сирии, вспоминали Омейядских халифов (661—750 гг.), в чьи славные времена Дамаск был столицей государства, простиравшегося от долины Инда до африканских берегов Атлантики. Не забывали и об эмире Сейф ад-Дауле, храбром военачальнике и щедром покровителе искусств, правившем северной Сирией из Алеппо в 944—967 годах. Вспоминали, что и гроза крестоносцев Саладин, или, вернее, Салах ад-Дин (1138—1193 гг.), многие свои победы одержал на сирийской земле, где и остался лежать рядом с дамасской мечетью Омейядов.

Многое еще мог был сказать стародавний панегирист во славу Сирии. Но в любых похвалах он вряд ли вышел бы за пределы библейского и мусульманского преданий. В последнем особенно сильно проявился дух кочевников-бедуинов, относившихся к царственным развалинам языческого прошлого без особого любопытства, но со страхом и предубеждением.

В начале нашего века вместе с ростом национального самосознания произошли важные перемены. Представление о родине расширилось от порога отчего дома до границ всей страны, а слово «прошлое» стало включать в себя не только знакомые предания старины, но и всю историю своей родины.

Выходцы из христианских общин Сирии принялись заинтересованно изучать богатства культуры своих мусульманских соотечественников. Те, в свою очередь, начали отдавать должное иноверным героям Сирии, подлинным и легендарным. Утверждая независимость страны, ссылались на языческую царицу Пальмиры Зиновию, бросившую вызов самому Риму. И все чаще уже не боязнь, а интерес и гордость вызывали руины былых времен.

Отношение к прошлому стало меняться еще решительнее после археологических раскопок.

Кажется, нет для археологов земли благодатней, чем сирийская. Здесь каждый холм может скрывать древнюю крепость, каждый камень стеречь вход в пещеру с неведомыми свитками. И тем не менее сложившаяся историческая традиция продолжала отказывать этой стране в самобытности, повторяя слова о перекрестке культур, о буфере между цивилизациями.

И тогда сама природа Сирии вмешалась в спор. Заговорил морской мыс и два холма.

В 1929 году на мысе в Рас-Шамра французские археологи начали раскопки финикийского города Угарит, в XII веке до нашей эры уничтоженного войнами и стихиями. И под развалинами ученые нашли клинописные глиняные таблички с текстами на угаритском языке. Это было сенсацией.

...В Ленинграде у меня есть небольшая — с указательный палец — копия глиняной таблички. На ее шершавой поверхности выдавлено 30 клинописных знаков — самый старый известный нам алфавит мира. И он найден в Угарите, на мысе Рас-Шамра. Вероятно, где-то здесь завершился переход от затейливых символов-идеограмм и слоговой письменности к привычному для нас буквенному письму. Надо ли говорить, какое огромное воздействие оказало это изобретение на развитие мировой культуры!

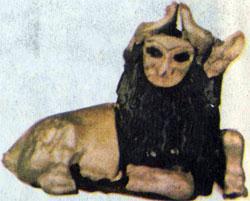

Помимо разнообразных образцов деловой литературы, угаритские тексты сохранили один из первых в истории рассказов о бунте смертного человека против божества, о борьбе некоего Даниила и его сына Акхата с богиней Анат, сестрой и женой могущественного Баала.

Но это было лишь началом археологического открытия Сирии. В 1933 году, на среднем Евфрате, раскапывая холм Тель-Харири, французские археологи обнаружили город Мари. Один за другим очищались от сухой земли бесчисленные залы царского дворца. На этот раз археологи открыли более 20 тысяч глиняных документов, датируемых XIX—XVIII веками до нашей эры.

Вновь открытое царство находилось под сильным влиянием своих месопотамских соседей. Оно признавало власть Аккада, затем Ура и Ассирии, а в 1758 году до нашей эры было сокрушено бывшим своим вассалом, вавилонским царем Хаммурапи.

После находок в Рас-Шамре и Тель-Харири уже никто не сомневался, что впереди новые открытия.

...Если бы наш шофер не привел так быстро в порядок машину. Если бы я так не спешил в уже ставшую археологической легендой Рас-Шамру. Если бы прислушался к словам пастуха о камнях холма Тель-Мардиха, где через несколько месяцев руководитель итальянской археологической миссии в Сирии Паоло Маттие найдет первое свидетельство великого прошлого этого забытого края.. .