И думал я еще о нашей тяге

к поэзии... О, сколько чистых душ

к ней тянется, а вовсе не стиляги,

не «толпы истерических кликуш»!

И стыдны строчки ложные, пустые,

когда везде - и у костров таких -

стихи читает чуть не вся Россия

и чуть не пол-России пишет их.

Я вспомнил, как в такси московском ночью,

вбирая мир в усталые глаза,

немолодой шофер, дымивший молча,

мне прочитал свой стих, не тормозя:

«Жизнь прошла... Закрылись карусели...

Ну, а я не знаю, как мне быть.

Я б сумел тебя, Сергей Есенин,

не в стихах - так в петле заменить!»

И пишут, пишут - пусть корявым слогом, -

но морщиться надменно, право, грех,

и если нам дано хоть малость богом,

то мы должны писать за всех, для всех!

Ведь в том, что называют графоманством,

Россия рвется, мучась и любя,

тайком, тихонько или громогласно,

но выразить, но выразить себя!

Так думал я, и, завершая праздник,

мы пели песни дальней старины

и много прочих песен - самых разных,

да и - «Хотят ли русские войны?...».

И, черное таежное мерцанье

глазами Робеспьера просверлив,

бледнея и горя, болгарин Цанев

читал нам свой неистовый верлибр:

«Живу ли я?

«Конечно...» - успокаивает Дарвин.

Живу ли я?

«Не знаю...» - улыбается Сократ.

Живу ли я?

«Надо жить!» - кричит Маяковский

и предлагает мне свое оружие,

чтобы проверить, живу ли я».

Кругом гудели сосны в исступленье,

и дождь шипел, на угли морося,

а мы, смыкаясь, будто в наступленье,

запели под гитару Марчука:

«Но если вдруг когда-нибудь

мне уберечься не удастся,

какое б новое сраженье

ни покачнуло шар земной,

я все равно паду на той,

на той, далекой,

на гражданской,

и комиссары в пыльных шлемах

склонятся молча надо мной...»4

И, появившись к нам на песню сами,

передо мной - уже в который раз! -

в тех пыльных шлемах встали комиссары,

неотвратимо вглядываясь в нас.

Они глядели строго, непреложно,

и было слышно мне, как ГЭС гремит

в осмысленном величии - над ложным,

бессмысленным величьем пирамид.

И, как самой России повеленье

не променять идею на слова,

глядели Пушкин, и Толстой, и Ленин,

и Стенькина шальная голова.

Я счастлив, что в России я родился

со Стенькиной шальною головой.

Мне в Братской ГЭС мерцающе раскрылся,

Россия, материнский образ твой.

4 Б.Окуджава

Сгибаясь под кнутами столько лет,

голодная, разута и раздета,

ты сквозь страданья шла во имя света,

и, как любовь, ты выстрадала свет.

Еще немало на земле рабов,

еще не все надсмотрщики исчезли,

но ненависть всегда бессильна, если

не созерцает - борется любовь.

Нет чище и возвышенней судьбы -

всю жизнь отдать, не думая о славе,

чтоб на земле все люди были вправе

себе самим сказать: «Мы не рабы».

Братск - Усть-Илим - Суханово - Сенеж - Братск - Москва

1964

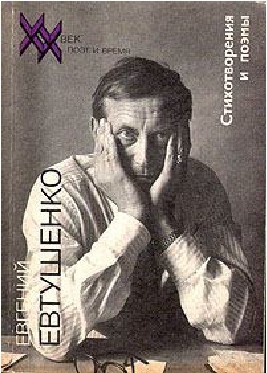

Евгений Евтушенко

Северная надбавка

ПОЭМА

1976–1977.

Журнал «Юность» № 6 1977 г.

За что эта северная надбавка!

За —

вдавливаемые

вьюгой

внутрь

глаза,

за —

мороза такие,

что кожа на лицах,

как будто кирза,

за —

ломающиеся,

залубеневшие торбаза,

за —

проваливающиеся

в лед

полоза,

за —

пустой рюкзак,

где лишь смерзшаяся сабза,

за —

сбрасываемые с вертолета груза,

где книг никаких,

за исключением двухсот пятидесяти экземпляров

научной брошюры

«Ядовитое пресмыкающееся наших пустынь —

гюрза…»

2

«А вот пива,

товарищ начальник,

не сбросят, небось, ни раза…»

«Да если вам сбросить его —

разобьется…»

«Ну хоть полизать,

когда разольется.

А правда, товарищ начальник,

в Америке — пиво в железных банках!»

«Это для тех,

у кого есть валюта в банках…»

«А будет у нас «Жигулевское»,

которое не разбивается!»

«Не все, товарищи, сразу…

Промышленность развивается».

И тогда возникает

северная тоска по пиву,

по русскому —

с кружечкой,

с воблочкой

— пиру.

И начинают:

«Когда и где

последний раз

я его…

того…

Да, боже мой, братцы, —

в Караганде!

Лет десять назад всего…»

Теперь у парня в руках

весь барак:

«А как!»

«Иду я с шабашки

и вижу —

цистерна,

такая бокастая,

рыжая стерва,

Я к ней — без порыва.

Ну, думаю, знаю я вас:

написано «Пиво»,

а вряд ли и квас…»

Барак замирает,

как цирк-шапито:

«А дальше-то что!»

«Я стал притворяться,

как будто бы мне все равно.

Беру себе кружечку, братцы,

И — гадом я буду — оно!»

«Холодное?» —

глубокомысленно

вопрос, как сухой наждачок.

«Холеное…»

«А не прокислое?»

«Ни боже мой —

свежачок!»

«А очередь!»

«Никакошенькой!»,

и вдруг пробасил борода,

рассказчика враз укокошивший:

«Какое же пиво тогда?

Без очереди трудящихся

какой же у пива вкус!

А вот постоишь три часика

и столько мотаешь на ус…

Такое общество избранное,

хотя и табачный чад.

Такие мысли, не изданные

в газетах, где воблы торчат.

Свободный обмен информацией,

свободный обмен идей.

Ссорит нас водка, братцы,

пиво сближает людей,.»

Но барак,

притворившийся только, что спит:

«А спирт?»

И засыпает барак на обрыве,

своими снами

от вьюги храним,

и радужное,

как наклейка на пиве,

сиянье северное

над ним.

А когда открывается

навигация,

на первый,

ободранный о льдины пароход,

на лодках

угрожающе

надвигается,

размахивая сотенными,

обеспивевший народ,

и вздрагивает мир

от накопившегося пыла:

«Пива!

Пива!»

3

Я уплывал

на одном из таких пароходов.

Едва успевший в каюту влезть,

сосед, чтобы главного не прохлопать,

Хрипло выдохнул:

«Пиво есть?»

«Есть», — я ответил,

«А сколько ящиков?» —

последовал северный крупный вопрос,

и целых три ящика

настоящего

живого пива

буфетчик внес.

Закуской были консервные мидии.

Под сонное бульканье за кормой

с бульканьем

пил из бутылок невидимых

и ночью

сосед невидимый мой.

А утром,

способный уже для бесед,

такую исповедь

выдал сосед:

«Летать Аэрофлотом?

Мы лучше обождем.

Мы мерзли по мерзлотам

не за его боржом.

Я сяду лучше в поезд

«Владивосток — Москва»,

и я о брюшную полость

себе налью пивка.

Сольцой, чтоб зашипело!

Найду себе дружков,

чтоб теплая капелла

запела бы с боков.

С подобием улыбки

сквозь пенистый фужер

увижу я Подлипки,

как будто бы Танжер.

Аккредитивы в пояс

зашил я глубоко,

но мой финкарь пропорист —

отпарывать легко.

Куплю в комиссионке

костюм- сплошной кремплин.

Заахают девчонки,

но это лишь трамплин.

Я в первом туалете

носки себе сменю.

Двадцатое столетье

раскрою, как меню.

Пять лет я торопился

на этот пир горой.

Попользую я «пильзен»,

попраздную «праздрой».

Потом, конечно, в Сочи

с компашкой закачусь —

там погуляю сочно

от самых полных чувств.

Спроворит, как по нотам,

футбольнейший подкат

официант с блокнотом: