«М-сье Леону-Жаку Журбо. Эверест. Обсерватория М. А. А. Париж. 28 июня 194s года.

Дорогой папочка!

У нас очень скверно. Все уезжают из Парижа. Уехали Агессо, Ла-Буардоны, Лоссьё. Ходят слухи о готовящейся атаке Парижа Германией, причем говорят о каких-то микробах, которые будут заражать все вокруг какой-то страшной болезнью. Мы очень боимся и целый день плачем. Я сейчас иду к мадемуазель Журдэн и попрошу ее, чтобы она взяла нас с собой в Тулузу, куда она едет к своему брату.

Дорогой папочка, ты о нас не беспокойся. Все мы здоровы, и думаем, что ничего с нами не случится. Каково-то там тебе, среди холода, почти одинокому. Я уже кричала тебе на вокзале, когда ты разбил стекло, что мы забыли положить в чемодан сигары. Купил ли ты их в Марселе? Кто тебе штопает носки, стирает белье? Мы все об этом очень беспокоимся.

Крепко, крепко целуем тебя, дорогой папочка. Будь здоров и не беспокойся о нас.

Журбо держал в руках синенький листок бумаги и думал о том, что события, проносящиеся с грохотом по далекой Европе, неожиданно и грубо прикоснулись и к нему… И хотя он не сомневался в том, что страхи детей несколько преувеличены, чувство беспокойства овладевало им все сильнее и сильнее. Он сейчас же дал радиограмму в парижское справочное бюро с просьбой сообщить, уехали ли дети, другую — в Тулузу, мадемуазель Журдэн, с запросом, приехала ли она и взяла ли с собой детей.

То обстоятельство, что с момента отправления письма, пересланного экстренной авиапочтой, прошло пять дней и что за эти пять дней радио не принесло никаких известий об атаке Парижа, значительно успокаивало его. А когда, час спустя, справочное бюро прислало ему ответную радиограмму, в которой сообщалось, что дети 30 июня выехали из Парижа, он успокоился совершенно.

В том состоянии почти физической расслабленности, которая особенно сильна у глубоко переживающих людей после душевных потрясений, он отправился к кабинке экваториала.

Проходя мимо комнаты Либетраута, он хотел было постучать в дверь, но тут же почувствовал, что не в состоянии оставаться в течение нескольких часов с глазу на глаз с человеком, весь образ которого, отчасти сам по себе, отчасти в связи с только что пережитыми минутами, был ему неприятен.

Почувствовал — и прошел мимо. Пройдя несколько шагов, поймал себя на недостойном ученого чувстве национальной неприязни и, чтобы наказать себя за него, хотел уж было вернуться и постучать в дверь. Случайно брошенный взгляд на широкое окно коридора показал ему сверкающую луну во всей ее прелести и созданной событиями в кратере таинственности. Махнул рукой и прошел дальше.

И лишь только она, огромная, близкая, остановилась, дрожа, в центре объектива, Журбо, впившийся взором в кратер, увидел, что пятно не исчезло, а наоборот, несколько увеличилось.

А спустя две-три минуты он чуть не вскрикнул от неожиданности: на северо-западной, свободной от пятна части кратера появилось крохотное белое облако. Несколько секунд спустя — другое, третье…

— Я начинаю понимать! — воскликнул он, отрываясь от телескопа и в волнении вскакивая, — кто-то бомбардирует кратер снарядами, начиненными водяными парами и воздухом!

В это мгновение сигнальная лампочка, находившаяся на левой стене кабинки, вспыхнула фиолетовым светом.

— Либетраут требует кабинку к шторе коридора, — догадался Журбо. — Нет, нет, я буду преступником перед наукой, если позволю в настоящий момент оторвать себя от наблюдений!

Лампочка гасла и вспыхивала, нетерпеливая, раздраженная, взбешенная… Журбо вывинтил ее и прильнул к окуляру, мимолетной усмешкой сравнивая себя с собакой, удирающей в уединение с добытой костью.

Количество облачков постепенно увеличивалось. Целыми десятками, сотнями появлялись на поверхности кратера маленькие белые пятнышки, расплывавшиеся и соединявшиеся друг с другом и, наконец, в северо-западной части его образовалось второе большое облако, подобно первому.

А когда луна, поблекшая, стертая зарей, скрылась из поля зрения инструмента, он прервал наблюдение и со всех ног побежал в комнату Грохотова.

— Дорогой мой! — кричал он, встряхивая сонного Грохотова в постели и чуть не плача от восторга, — да знаете ли вы, что это такое?! Да ведь это колонизация луны!! Мертвой, безжизненной луны!!!

Немного успокоившись и посвятив Грохотова во все виденное, он стал большими шагами ходить по комнате.

— Что это дело рук разумных существ, не подлежит ни малейшему сомнению, — говорил он, размахивая руками, внимательно слушавшему, сидящему в одном белье на постели, в позе турка, с трубкой в зубах, Грохотову. — Людей, да, людей! Не важно, что они не похожи на нас, не важно, что они, может быть, в несколько раз больше или меньше нас. Что, может быть, у них нет рук, а есть крылья, что они, повторяю, по внешности совсем, совсем не такие, как мы… Это все равно! Это мыслящие существа, это люди. Да, люди! О, дорогой мой! — воскликнул он, снова и снова загораясь восторгом и подбегая к Грохотову, — позвольте мне… поцеловать вас!

И, не дожидаясь согласия, приник губами к жесткой, как терка, щеке старика.

Тот вынул трубку изо рта, обнял Журбо за шею — и возвратил ему поцелуй. В серых глазах старого механика мелькнуло что-то милое, что Журбо почувствовал полнейшую уместность своего порыва.

— Какая смелость, какое величие, — садясь рядом с Грохотовым и беря его за руку, продолжал Журбо. — Жители ли это Меркурия, Венеры, Марса или какой-нибудь другой планеты — но как они далеко ушли от нас… Бомбардировать определенную точку за десятки, а может быть, и сотни миллионов километров, бомбардировать наверняка, по заранее разработанному плану — какими колоссальными, в сравнении с нашими, земными знаниями, нужно обладать!

— Пытаться вернуть к жизни вычеркнутое из жизни, кинуть вызов природе, всему мирозданию — какая смелость, какая красота!..

Резкий стук в дверь прервал его слова.

— От имени Международной астрономической ассоциации я выражаю астроному Парижской обсерватории Леону Жану Журбо претензию в нижеследующем, — начал Либетраут, входя в комнату. — Астроном Журбо, вопреки правилам научной и общечеловеческой этики, взял на себя смелость присвоить открытие другого ученого себе, что выразилось в недопущении этого ученого к совместному наблюдению.

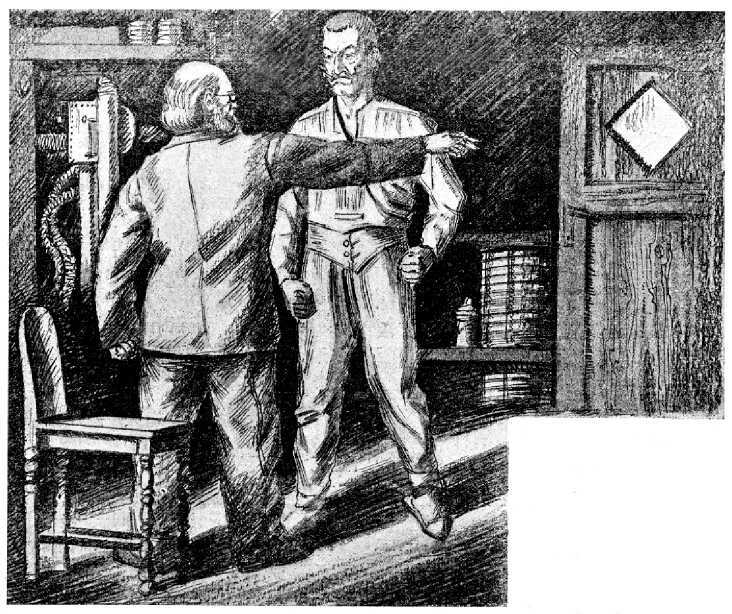

И в одном белье, тонкий и прямой, как свеча, Либетраут остановился посреди комнаты. Журбо встал.

— Позвольте, мосье Либетраут, — сказал он. — Я вполне понимаю вашу претензию в той части, которая говорит о том, что я не пригласил вас в кабинку экваториала — я в этом виноват и приношу свои глубочайшие извинения. Что же касается ваших слов о присвоении мной вашего открытия, то я тут ничего не понимаю и попрошу вас высказаться яснее…

— На кратер Коперника было обращено внимание благодаря сделанной мною астрограмме, мосье Журбо. Иначе вам, как специалисту по малым планетам и прибывшему на Эверест, как я знаю, для их наблюдения, не пришло бы в голову заняться луной, тем более с первых же дней своего приезда.

— Вы понимаете или нет, — вмешался в разговор Грохотов, тоже вставая с постели, — в чем обвиняете мосье Журбо? Как у вас язык повернулся на это? Ведь вы обвиняете известного ученого, человека со славным, беспорочным научным именем в научном воровстве, которое нисколько не лучше, чем всякое другое! И при чем тут Международная ассоциация, от имени которой вы взяли на себя не только смелость, а больше — дерзость выступать?

— Мосье Либетраут, — дрожащим голосом, чувствуя, что в висках начинает биться кровь неровными, порывистыми толчками, а к горлу подступает клубок волнения, сказал Журбо, — попробуем спокойно обсудить положение… Если бы я не обратил на астрограмму внимания, ничего не заметили бы и вы. Она лежала бы в вашей коллекции неопределенно долгое время, до первого случая, который бы обнаружил изменения в кратере. Поэтому полагаю, что честь открытия принадлежит ни вам, ни мне, а исключительно этому случаю… А теперь… — Журбо остановился, задыхаясь, кладя руку на безумно бьющееся сердце, — удалитесь из комнаты, потому что я не могу поручиться за себя… — шепотом закончил он.