На неё глядела, улыбаясь, маленькая сгорбленная старушка, седая и… усатая. Это Люда узнала, когда старушка поцеловала её в щёку, слегка кольнув своими редкими толстыми усами. А рука у неё была вся высохшая и смуглая, но не от загара, а просто от старости. На пальцах каждый сустав разросся в продолговатый шар. От этого пальцы торчали криво и в разные стороны.

Сказать по-честному, Люде было не так-то просто улыбаться ей и приветливо отвечать на вопросы… Когда Татьяна Сергеевна пошла ставить чай, Люда выругала себя подлой неженкой, сурово напомнила себе, что она не только тимуровка, но даже и командир тимуровской группы (уж не говоря о том, что и председатель совета отряда)!

И в то же время в самой глубине души она себя… оправдывала. Потому что никогда раньше ей не приходилось иметь дело с такими старыми и с такими некрасивыми старухами.

Первый их вечер двигался кое-как. Люда всё прятала глаза от волосатого старухиного лица, от её фиолетовой улыбки, в которой каждый раз неестественно и почти страшно сверкали вставные зубы. Таких новеньких зубов не было даже у тринадцатилетней Люды. Но тем страшнее они выглядели!

В конце концов Люде пришлось сослаться на головную боль — причину, конечно, совершенно позорную.

— Давай-ка спать тогда, — спокойно предложила Татьяна Сергеевна. — Авось завтра наладится.

По переулку-коридору с одинокой звездой они отправились в ванную, где на стене висела многоэтажная полочка со многими мылами, пастами и зубными щётками… Надо же, как живут!

По пути заглянули на кухню — просторное помещение, где стояло несколько газовых плит, несколько столов, висели разнокалиберные шкафчики и полки. В углу четверо мужчин, не обращая ни на кого внимания, громили в домино. За другим столом несколько женщин пили чай. Парень в майке, с наколкой на всю руку, читал газету.

Люда подумала, что вот так же летом бывает у них во дворе: вроде сидят все отдельно и никому ни до кого нет дела, а вроде и все вместе… Здесь, в этой большой темноватой кухне, был как бы зимний двор.

Их увидели, стоящих в дверях, и сразу начали звать:

— Что же вы, Татьяна Сергеевна! А чайку?

— Да подожди ты! Читали, что американцы делают, баба Тань?!

Толстый доминошник, который занимал локтями чуть не полстола, оторвался на секунду от своего важного дела и произнёс:

— Сегодня пятая серия будет. Ко мне заходите, Татьяна Сергеевна…

— Спать, спать пойдём! — сразу всей компании отвечала Татьяна Сергеевна. — Обе мы уморились с дороги, не дай бог.

— Да не заснёте ведь, я-то вас знаю!..

«Что это они к ней?» — растерянно думала Люда. Татьяна Сергеевна в это время мылила усатое своё лицо, фыркала, кашляла зачем-то и была очень некрасива.

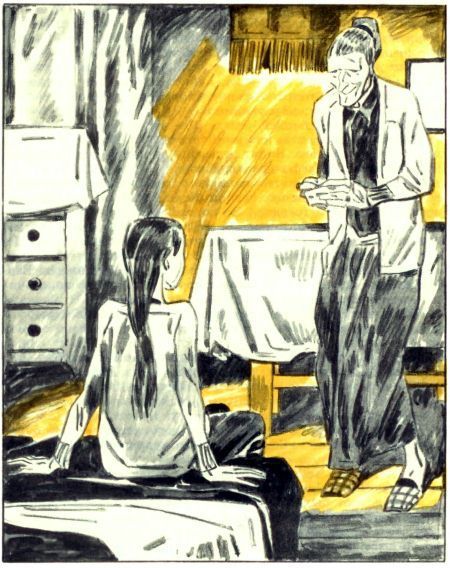

Вернулись в комнату, Люда разделась и легла. Татьяна Сергеевна, в ночной рубашке, подошла к выключателю. Она была худа и тонка — наверное, тоньше самой Люды. Свет погас.

— Ну, спать! — бодро сказала Татьяна Сергеевна, словно приглашала Люду на завтрак. — Спать — и конец!

В темноте, когда Татьяну Сергеевну не стало видно, Люда наконец сумела расслышать её голос — звонкий, мальчишеский. Даже можно сказать — красивый.

— Спокойной ночи, Татьяна Сергеевна.

— Доброй ночи, дорогая девочка!

Люда повернулась на правый бок, глубоко вздохнула. Всё-таки что-то мешало ей уснуть. То ли просто днём выспалась, то ли…

Какая-то была тайна у этой Татьяны Сергеевны. Так уверенно держится… даже весело. А сама в жизни ну буквально ничего не добилась. И теперь уж ясно, что не добьётся. Неужели не страшно? Жила-жила, тыщу лет прожила — и ничегошеньки, в буквальном смысле ничего!

Или добилась? Потому что странно, чего эти все, которые на кухне: «Татьяна Сергеевна, чайку, да Татьяна Сергеевна, пожалуйста!» И отец: «Татьяна Сергеевна, Татьяна Сергеевна… Ну ты, дочка, сама увидишь».

А Люда вот не видит!

Видит комнату, всю излизанную годами. Видит Пушкина, допотопного, бедного. Видит телефонную книгу с зачёркнутыми номерами… Телефонное кладбище.

Ну, это правильно, что прожила она долгую жизнь, старей всех в квартире, а может, чуть ли не старей всех в городе. Даже представить, и то ужас! Но погодите. Что ж, ей за это орден давать, что ли? Ордена ей за это никто не даст. И правильно! Потому что это не такая уж заслуга. Живёт и живёт, сколько положено. В общем, никакого подвига.

Нет! Конечно, это само собой: старость надо уважать. Ещё Михалков писал. Но… Тут Люда прямо чуть ли не подскочила — такая странная мысль пришла ей в голову.

Вот я, например, учусь на «пять». И так же дальше буду, это точно. А вот она, Татьяна Сергеевна, ну вот хоть на спор — она не училась на «пять»!

Люда ещё не успела понять, что же из этого следует, что Татьяна Сергеевна не училась на «пять», а она, Коровина Люда, учится так и будет учиться. Вдруг Татьяна Сергеевна заговорила сама:

— Что, не спится, девочка?

И опять голос её прозвучал до того утренне, как будто она пела песню про «Вставай, не спи, кудрявая!». Люда даже улыбнулась.

— А я тоже не сплю. Лежу, как старая колода… Ну что, много ль сегодня денег потратила?

Вопрос этот был для Люды неприятным и неожиданным. Стараясь голосом показать, что такие вопросы задавать человеку не следует, Люда ответила, что сегодня истратила она ровно шестьдесят семь копеек.

— О! Молодец! — весело отозвалась Татьяна Сергеевна.

— А почему, собственно, молодец?

— А не люблю я, знаешь ли, этих тратчиков… которые деньги тратят. Скучноватые обычно люди.

Вот странная старушенция! Почему непременно скучноватые?

— А почему вы говорите — скучноватые?

— Да чудачки́ они! — замолчала. Но было понятно, что сейчас она продолжит. — Чудачки́, Людок. За душой маловато — они деньги и тратят. Думают: во как я живу — интересно!

Люда вспомнила огромный универмаг «Дом ленинградской торговли», который был битком набит какими-то женщинами, мужчинами с авоськами. Толкучка эта многократно была перечёркнута упорными полосами очередей. Ну правильно, быстро сообразила Люда, ведь конец месяца… даже конец квартала! Но тотчас подумала: «Да ни за что я не буду здесь толпиться!» — и сразу вышла на улицу, в весенний Ленинград. И была довольна собой, и чувствовала, что поступила правильно.

Однако сейчас она не хотела соглашаться с Татьяной Сергеевной. Ни в чём не хотела ей уступать!

Ловкий ответ пришёл вдруг сам собой. Она опять вспомнила тот битком набитый универмаг. Наверно, и в других магазинах то же.

— Что-то очень уж много тогда «чудачков»! — сказала она довольно едко.

— Хм! Верно! — удивилась Татьяна Сергеевна. Она совсем не почувствовала враждебного Людиного тона. — Да я ведь не так хотела сказать. Я только говорю: люди не понимают! Потому что чем дороже и необходимей вещь, тем дешевле она достаётся нам… Да-с!.. А бесценные вещи — те вообще задаром…

Неожиданные и странные эти слова заставили Люду напрячься, как бы вслушаться. Что же такое говорит Татьяна Сергеевна? То, что дороже всего, стоит всего дешевле. Как это понять?

То, что дороже всего… А что дороже всего? Что мне, например, дороже всего, лично мне? И неожиданно у неё сорвалось:

— А что бывает самое дорогое?

Татьяна Сергеевна молчала. И Люда вдруг почувствовала себя неловко, что задала такой вопрос. Внизу, где-то на самом дне двора, протяжно и надрывно запела кошка. И почти тотчас мужской голос крикнул:

— Брысь ты! Заразина!

Ни кошка, ни мужской голос больше не появлялись. Была тишина. Люда лежала, напряжённо ожидая, когда наконец пройдёт это неловкое мгновение. И вот Татьяна Сергеевна заговорила. Голос её звучал на этот раз глуховато, будто чуть удивлённо и чуть обиженно.

— Самое дорогое, Люда, — мать с отцом. Разве не так? Вырастешь постарше — любовь, ещё одно самое дорогое… А ты что думала? Что-то другое? — Люда ей не ответила, и Татьяна Сергеевна продолжала: — Небо, звёзды, товарищи… Улицы наши ленинградские. Вот что, я считаю, самое дорогое… Лес, Нева, музыка. Финский залив, хлеб, наконец… Понимаешь ты меня?.. А деньги нужны совсем на другое. Я бы сказала: на ненужное — на платье немыслимое, на моду, на кольца, на духи за шестьдесят рублей, ресторан… Вообрази: сидит человек и пять часов ест. Нелепо!