Тем более интересными представляются те формы новейшей литературы, которые сохранили архаическую ориентированность на систему персонажей, жестко заданную законами жанра. Анализ персонажей научной фантастики это наглядно подтверждает.

Очевидно, не надо доказывать, что образ «ученого» является самым популярным и постоянным в научно-фантастических произведениях. Разбор эволюции этого образа от Жюля Верна до современных фантастов мог бы составить тему отдельной работы. Но нас в данном случае интересует не то, что меняется, а то, что остается неизменным и что принадлежит уже уровню жанрового персонажа У, — точка зрения, позиция персонажа. Позиция У — это позиция науки (в этом, кстати, отличие научно-фантастического образа от образа ученого, скажем, в различных жанрах психологической литературы, где позиция героя может быть любой).

Второй из отмеченных выше персонажей — «не-ученый» — также представлен в научно-фантастической литературе в самых разнообразных вариантах. Обыкновенный, не искушенный в науках человек, встречающийся с Неведомым, — постоянный герой научной фантастики. На уровне жанрового персонажа для нас опять-таки будет интересной позиция -У, сохраняющаяся при любых трактовках этого персонажа в конкретных произведениях. Эта позиция диаметрально противоположна позиции У. Дело тут, конечно, не в профессиональном статусе -У (или отсутствии такового), дело в том, что его точка зрения не «научная», а «человеческая».[167] Так, уже на уровне, определенном условиями жанра, возникает первое противопоставление: У ↔ -У. Оппозиция «научного» и «человеческого» может принимать в конкретных произведениях самые различные формы и различным образом оцениваться, но само ее наличие свидетельствует о том, что «наука» и «жизнь» — это различные в научной фантастике сферы. Художественное напряжение, возникающее в результате этого различия, противопоставления «научной» и «человеческой» позиций У и -У, открывает возможность сравнения этих сфер (вплоть до отождествления, дающего нам случай «нулевого» противопоставления). Очевидно, в специфике этого противопоставления, а не в иллюстрации, популяризации или даже прогнозирования научных идей и фактов, надо искать меру научности научной фантастики.

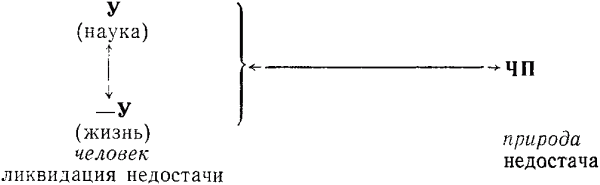

И, наконец, третий персонаж — ЧП. При всех поистине необозримых конкретных его формах ЧП неизменно служит непосредственным «генератором» волшебного и фантастического, является источником «обыкновенного» (а зачастую и необыкновенного) чуда, нарушающего эмпирическую норму возможного. Точки зрения, позиции У и -У скрещиваются прежде всего на ЧП. Возникает вторая оппозиция: У и -У противопоставляются ЧП. В терминах В. Я. Проппа это противопоставление можно описать так: ситуация ЧП (в любых формах — от изобретения гиперболоида до появления космических пришельцев) создает недостачу.[168] Усилия же У и -У направлены на ликвидацию недостачи.

Таким образом, противопоставление У и -У ↔ ЧП является противопоставлением недостачи и ее ликвидации. Недостача и ее ликвидация — центральное противопоставление фольклорной волшебной сказки, что лишний раз свидетельствует о причастности научной фантастики к поэтике фольклора. Это — в плане формально-поэтическом. В плане же содержательном важно следующее: противопоставление У и -У ↔ ЧП снимает первое противопоставление У ↔ -У, так как функции У и -У оказываются одинаковыми (усилия этих персонажей в равной степени направлены на ликвидацию недостачи). В научной фантастике, справедливо замечает Е. Д. Тамарченко, «герой (и здесь можно добавить, любой герой — “ученый” и “не-ученый”. — Е. Н.) постоянно находится в поисках универсального ответа на все вопросы».[169] Оппозиция У ↔ -У снимается потому, что ЧП принадлежит к иному миру, нежели У и -У. Последние представляют мир человека, ЧП же находится в мире природы (в широком смысле слова, охватывающем и естественную, «натуральную» природу, и социальную природу общества). Получается, что перед лицом природы и истории оказываются незначимыми различия позиций У и -У. Здесь можно вспомнить слова К. Леви-Стросса: «В самом деле, разрыв между животным и человеком таков, что все многочисленные различия между людьми ничтожны».[170] (Что же говорить о разрыве между человеком и, скажем, минералом!) Перед лицом природы, перед лицом объективных законов истории — все равны (и оказывается одинаково ценным, хотя и дающим разные результаты, и «научный», и «человеческий» подход), и все несут одинаковую меру ответственности, — так очень приблизительно можно содержательно интерпретировать нейтрализацию противопоставления У ↔ -У более общим противопоставлением У и -У ↔ ЧП. Эта нейтрализация обусловливает собой новое понимание среды в научной фантастике,[171] а противопоставление персонажей, стало быть, может трактоваться как противопоставление «человек (родовой) — природа».[172] (Стоит напомнить, что центральное противопоставление волшебной сказки «недостача — ликвидация недостачи» тоже содержательно можно интерпретировать как оппозицию человека и природы.)

Таким образом, базовыми, исходными условиями жанра для научной фантастики являются три фигуры: У, -У, ЧП. Это персонажи жанра, но не конкретного произведения. Они, как видно из их характеристик, связаны определенными отношениями (эти отношения также принадлежат к числу «условий жанра»). Мы выразили эти отношения двумя противопоставлениями, находящимися в разных плоскостях, причем первое противопоставление снимается вторым, более общим. Следовательно, можно говорить о системе персонажей жанра научной фантастики. Эту систему удобно выразить следующим образом:

Ликвидация указанных противоречий (а к этому стремится каждый научно-фантастический сюжет) с тех или иных авторских позиций привела бы к уравниванию жизни и науки, природы и человека: к очеловечиванию науки и просвечиванию жизни светом разума, к полному слиянию человека с природой и историей, буквальному взаимопроникновению всех времен. Каждый отдельный научно-фантастический сюжет этого, естественно, не достигает, но в целом такое стремление и определяет собой пафос жанра научной фантастики, в котором человек оказывается равен миру, причастен жизни любого разумного и неразумного существа, и все они (от муравья до самого человека) оказываются равноценны перед лицом жизни и науки. Только равенство это не идиллическое, ибо наряду со стремлением к снятию противоречий по условиям жанра существует другая тенденция — к их постоянному возобновлению. Это единство противоположных устремлений (ликвидация противоречий У ↔ -У и У, -У ↔ ЧП, без чего не может двигаться научно-фантастический сюжет, и одновременно их подтверждение, без чего сюжет этот вообще исчезнет, так как исчезнут сами персонажи жанра) обеспечивает устойчивость и вместе с тем динамику системы персонажей жанра научной фантастики.

За пестрым и ярким, удивительным фасадом научной фантастики скрывается не менее удивительное однообразие — все многообразие конкретных героев научной фантастики, вся эта пестрота и яркость держится, как на трех китах, всего лишь на трех фигурах. (Сама такая возможность сведения многообразного к однообразному тоже заставляет вспомнить о законах фольклорной, в частности волшебно-сказочной поэтики.)

167

Можно было бы назвать позицию У рациональной, а позицию -У эмоциональной, если бы в первую не входило то, что очень приблизительно называется «поэзия науки», «радость научного поиска», «жар холодных чисел» и т. д.

168

Необходимо иметь в виду то толкование термина, которое дает В. Я. Пропп: «Мы вполне сознаем, что термины “недостача” и “нехватка” не вполне удачны. Но на русском языке нет таких слов, которыми данное понятие могло бы быть выражено вполне точно и хорошо. Слово “недостаток” звучит лучше, но оно имеет особый смысл, который для данного понятия не подходит. Эту недостачу можно сравнить с нулем, который в ряду цифр представляет собой определенную величину» (Пропп В. Я. Морфология сказки, с. 37).

169

Тамарченко Е. Мир без дистанций. — Вопросы литературы, 1968, №11, с, 113.

170

Леви-Стросс К. Миф, ритуал, и генетика. — Природа, 1978, №1, с. 96.

171

О трактовке среды в научной фантастике см. содержательную работу Т. А Чернышевой «Человек и среда в современной научно-фантастической литературе». (В кн.: Фантастика-1968. М., 1969, с. 299–320).

172

Незначимость различий позиций У и -У в противопоставлении их ЧП объясняет во многом и ограниченность психологических ресурсов в раскрытии этих персонажей в рамках собственно научно-фантастической проблематики. Естественно, это не означает заведомой обреченности научно-фантастического произведения на психологическую бедность.