Комендант первым взял себя в руки и вместе со старшим врачом, старшиной и санитарами осторожно извлек майора на свет божий, отогнув разорванные листы кровельного железа. Майора положили на носилки. И как только носилки тронулись, смех и громкие разговоры сразу прекратились. Доктор шел рядом с носилками, не выпуская пульса пострадавшего. А тот виновато и благодарно улыбался. Выяснилось, что говорить он пока не мог.

За истекшие четверть часа на КП было слышно только тоненькое женское всхлипывание. А затем, неожиданно и некстати, снаружи раздался громкий хохот нескольких десятков людей.

— Что они там?! Посходили с ума? — ни к кому не обращаясь, спросил командир базы и пошел к выходу.

Докторша торопливо захрустела гравием за его спиной.

Подойдя вплотную к контрольному посту и щуря глаза от дневного света, адмирал раскинул руки, упершись ладонями в необлицованные стенки узкого входа в тоннель. Он запирал выход для той, которая сейчас от волнения прерывисто дышала ему в левое ухо, стараясь разглядеть, что делается там, у павильона.

Общего отбоя еще не было, и никто не должен был покидать своих мест на КП. Кроме того, не было оснований считать, что старшему врачу нужна подмога, а командир базы не хотел выпускать докторшу с заплаканным лицом.

Вплотную, справа от адмирала, под скальным козырьком стоял часовой с автоматом на груди и, не обращая внимания на начальство, пристально смотрел в сторону бывшего воздушного замка, вокруг которого толпилось кольцо смеющихся.

Приглядевшись, контр-адмирал различил в центре прорванной кровли белую фигуру, вернее, бюст какого-то человека — майор был жив!

В левую руку моряка, протянутую как шлагбаум, с силой вцепилась громко задышавшая докторша, но перекладина оказалась жесткой. Чтобы лучше видеть происходящее, женщина, протиснувшись, положила подбородок на этот живой шлагбаум.

В этот момент командир базы не хотел выпускать наружу младшего военврача не только потому, что ее помощь не требовалась. Нет! Теперь он не желал, чтобы на площадку вырвалась женщина, не владеющая собой от радости.

Вот, собственно, и вся история.

Майора увезли во фронтовой госпиталь. При разрыве снаряда он не получил ни одной царапины, но наглотался газов.

Конечно, всех заинтересовала механика спасения. Она оказалась совсем простой. Снаряд пробил клубную комнату и разорвался, успев зарыться в подполье. Взрывная волна взметнула легкую крышу вверх и, развалив все стены, посадила кровлю обратно. Одновременно взрыв повалил фанерную переборку, к которой был прикреплен большой библиотечный стеллаж. Томики Толстого, Горького, Шолохова и их собратьев, прикрыв майора, отдыхавшего на койке, приняли на себя осколки, летевшие в его сторону.

Майор лежал бы в этом укрытии и дольше, но почувствовал, что начинает задыхаться от газа, проникшего, через разрывы фанеры и половиц. Тогда, скатившись с койки, так как приподнять спасший его стеллаж он был не в силах, майор на четвереньках стал искать выход.

На высоте оказался кот, забытый при эвакуации санатория и живший в павильоне у майора. Взъерошенный и чихающий, он сразу же скрылся в нужном направлении. Разрыв крыши оказался почти рядом, и, с усилием отогнув рваный лист кровельного железа, майор оказался на свежем воздухе. Правда, только до пояса: дальше не хватило силенок.

О последующем известно только, что представитель ВВС, получивший среди друзей прозвище «Неистребимый майор», еще раз возвратился из госпиталя к работе, а так как вскоре пришла очередь автора путешествовать из одного госпиталя в другой, то он потерял своих героев из виду.

Да он и не делал попыток их разыскивать. Почему? Потому, что история с майором подтвердила, что если зло многолико, изворотливо и змееподобно, то, с другой стороны, несомненно, что коллектив самых обыкновенных людей, объединившихся для того, чтобы общими усилиями, но скрытно делать доброе дело, — большая сила, способная в иных случаях не только облегчить жизнь и работу тому, кто в этом нуждается, но и поднять, облагородить и сделать счастливыми самих заговорщиков.

Две тысячи двести — и одна

Внешне все оставалось обыденным и привычным даже в последние дни, когда фронт приблизился к окраинам большого приморского города, опоясав весь береговой район сплошной дугой радиусом в двадцать — тридцать километров, перерезав тем самым все наземные пути, оставив только сообщение по воздуху и морю.

Так же непрерывно доносились звуки отдаленной артиллерийской стрельбы, то утихавшей, то вдруг разгоравшейся вновь настолько сильно, будто фронт за несколько минут переместился вплотную к городу. Также часто и противно визжали сирены ПВО и басили вторившие им гудки судов и заводов, после чего более отчетливо слышались хлопки немногочисленных зениток и запаздывающее жужжание моторов наших истребителей, временами переходившее в надсадный рев. Такими же пустынными и пыльными казались улицы города, включая идущие к порту, по которым изредка пробегали торопливые прохожие или проносились с бешеной скоростью военные грузовики и санитарные машины.

Все значительные передвижения боевых частей или транспортных колонн совершались ночью.

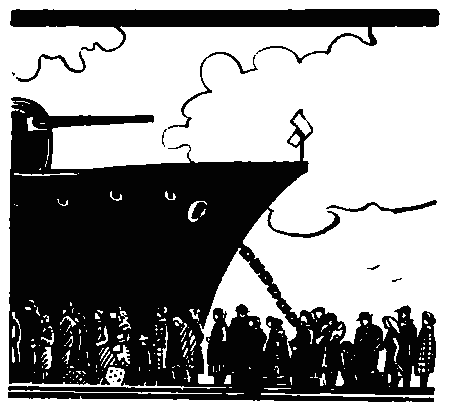

Вот почему, пожалуй, можно было считать необычным дневную погрузку большой группы людей, эвакуируемых из блокированного района и сейчас тянущихся двумя длинными очередями к крейсеру, стоящему у грузового пирса.

Действительно, подобный массовый вывоз семей вместе с малобоеспособными гражданами совершался впервые и привлекал внимание тем, что эвакуация осуществлялась на боевом корабле.

Что же касается крейсера, то, несмотря на то что он уже в третий раз с начала войны привлекался к подобной операции, в этот день на нем все казалось необычным. Хотя бы потому, что предстояло принять около двух тысяч пассажиров при общей численности экипажа немногим больше шестисот человек. Кроме того, приказание было получено неожиданно, когда на распределение и погрузку людей оставалось не более четырех-пяти часов, поскольку с наступлением темноты предполагалось уже выйти из гавани, с расчетом проскочить за ночь полосу блокадного дозора противника.

«Будь они… трижды… неладны!» (чуть не сорвалось — «прокляты!») — беззвучно произнес старший помощник командира и установил себя у нижней площадки кормового трапа, приспущенного на стенку для удобства пассажиров.

Именно установил. Как монумент. Не столько оттого, что имел атлетическое сложение и солидную должность, сколько потому, что окаменел от утомления и знал: на этом месте и в этой позе ему придется простоять не менее трех часов. А возможно, и больше.

…Знакомо ли вам состояние длительного, хронического переутомления и недосыпания?

Речь идет не о той острой и почти непреодолимой потребности повалиться и мгновенно заснуть в любом месте и в любом положении, потому что пришлось работать двое или трое суток на пределе сил, не имея возможности закрыть глаза хотя бы на минуту.

Нет… Речь идет о состоянии человека, которому хотя и выпадала возможность поспать урывками, но ни разу не удавалось ни отдохнуть, ни выспаться вдоволь в течение целого года! Ни днем, ни ночью… Скажем, с июня 1941 по август 1942 года. Все время в напряженной обстановке; часто — в походной, еще чаще — в боевой; почти без передышки и какого-либо подобия нормального покоя.

В этих случаях, помимо того, что все тело ноет (но замечаешь это только при перегрузках), в какой-то не своей голове постоянный шум (который замечаешь только тогда, когда подумаешь о нем), руки и особенно ноги с горящими ступнями кажутся налитыми тяжестью. В красных глазах — неуловимое мелькание, и, чтобы рассмотреть что-либо или расслышать, необходимо специальное усилие внимания и воли.

В подобном состоянии защитная реакция притупляет остроту внешних восприятий, тем самым экономя нервную энергию, и вынуждает многое, относительно привычное, делать почти автоматически.