— Милая моя Инес! — воскликнул я. — Тебе посвящу я всю свою жизнь. Я буду жить для тебя, для тебя одной!

— Ах! — вздохнул священник. — Удивительные дела творятся, дорогой Габриэль. Если бы ты знал, какое признание сделала мне Хуана перед смертью… Пожалуй, тебе можно о нем сказать, ты почти член семьи.

— Какое признание?

— После исповеди Хуана подозвала меня и сказала, что Инес — не ее дочь… Какая странная история! Я просто поражен. Итак, Инес — не ее дочь, а дочь одной знатной дамы, которая…

— Что вы говорите!

— То, что слышишь. Настоящая ее мать — ты понимаешь, речь идет о тайной любовной связи из тех, что приносят бесчестье аристократической семье, — настоящая мать покинула бедное дитя и… Когда-нибудь расскажу тебе более подробно.

— Имя, назовите имя этой дамы, вот все, что мне надо знать.

— Хуана как раз хотела назвать его, но рассказ лишил ее последних сил, слово замерло на устах, скованных смертью.

Эта новость привела меня в неописуемое волнение. Я вернулся в залу и стал пристально глядеть на покойницу, как бы надеясь, что ее губы произнесут таинственное имя.

— Неужели, о господи, — взмолился я в душе, — ты не вдохнешь жизнь в неподвижный сей труп, чтобы оледеневший язык зашевелился и произнес одно-единственное слово?

В моей смятенной душе на миг мелькнула надежда — а вдруг мои мольбы воскресят покойницу и труп вернется к жизни, чтобы открыть мне тайну происхождения Инес.

— Какой же я глупец! — сказал я себе, опомнившись. — Разве нет других способов выяснить истину?

XXIX

С той поры Инес стала средоточием всех моих помыслов. Даже если бы я не любил ее прежде, постигшее бедняжку несчастье заставило бы меня привязаться к ней навеки.

Когда жизненный путь близится к концу, с весельем душевным взираешь на то, сколь удивительным образом провидение, еще в самом начале жизни нашей, намечает предстоящий нам путь, все заблуждения и похвальные дела, все горести и радости, которые нас ожидают. Переход детства к юности — это набросок драмы, план которой сквозит в лепете первых страстей и в бурном смятении первых поступков взрослого.

Многое в моей жизни может показаться романическим вымыслом, но думаю, дело тут не во мне, — всякий человек одновременно и автор и актер некоей драмы, и если бы ее рассказать или записать, кое-кто нашел бы, что она рассказана или написана для забавы тех, кто, наскучив собственной, слишком уж знакомой жизнью, ищет развлечения в истории других людей. Биография любого человека содержит немало того, что — не знаю, почему — принято называть «романическим вымыслом», и в любом произведении этого жанра, даже самом легковесном, найдутся страницы, с которых нам прозвучит голос самой жизни, подлинной и полнокровной.

Я употребил две тысячи реалов на погребение покойницы и на переезд дона Селестино с сироткой в Аранхуэс, где они и поселились. Сам я вернулся в Мадрид. Немного спустя Инес пригласили к себе родственники доньи Хуаны, у них она перенесла столько страданий и унижений, что, вспоминая об этом, я и сейчас содрогаюсь. Наконец мы решили, что нашему счастью уже ничто не помешает, но тут настали тревожные дни, дни которые запечатлелись в нашей памяти как грозные предвестники катастрофы. Меня, хоть я был еще мальчишкой, тоже захватила волна всеобщего страха, и в моем уме, подобно вспышкам молнии, то и дело мелькали мрачные предчувствия грядущих горестей. На всю духовную жизнь народа ложились в те дни зловещие тени близящихся, но еще неведомых бед. Я не сумел бы объяснить причину своих опасений, но мне повсюду чудился призрак войны, ее чудовищный образ витал перед моими глазами, наполняя меня ужасом и властно призывая следовать за собою… О, как быстро это сбылось, и все мы, испанцы, были вовлечены в ее свиту! Вспыхнул мятеж в Аранхуэсе, наступило Второе мая, кровавый и скорбный день, многие пали жертвой от рук французов. Инес оказалась во власти интервентов… Но сейчас у меня нет сил рассказывать об этих страшных событиях. Я устал, и мне надо перевести дух, прежде чем продолжить свою историю.

Мадрид, апрель — май 1873 г.

Сарагоса

I

Сарагосу мы увидели, если не ошибаюсь, восемнадцатого декабря вечером. Проходя через городские ворота, носящие имя Санчо, мы услышали, как часы на Новой башне пробили десять. Мы были голодны, оборваны, и вид у нас был крайне жалкий, — все эти дни мы шли от самой Лермы через Салас-де-лос-Инфантес, Серверу, Агреду, Тарасону и Борху, взбираясь на горы, переправляясь вброд через реки, преодолевая различные преграды и препятствия, пока не выбрались на большую дорогу, соединяющую Гальур и Алагон. Долгий путь вконец измотал нас. Мы еле волочили ноги, падали от усталости, но радость обретенной свободы искупала любые лишения.

Нас было четверо. По дороге из Лермы в Когольос нам удалось освободиться от веревки, которой были связаны руки стольких ни в чем не повинных патриотов, и мы бежали.

После побега мы наскребли на четверых одиннадцать реалов, составивших весь наш капитал, а три дня спустя, оказавшись в столице Арагона, сделали ревизию общей кассы и подвели баланс. Подсчеты показали, что наш актив не превышает тридцати одного куарто. В лавочке рядом с: «Эскуэла Пиа» мы купили хлеба и по-братски поделили его.

У дона Роке, одного из участников побега, в Сарагосе были знакомые, но мы не решались предстать перед ними в столь поздний час. Отложив розыски друзей до утра и не имея возможности устроиться на постоялом дворе, мы долго плутали по городу в поисках места для ночлега. От рыночных навесов мы сразу же отказались, сочтя, что они лишены каких бы то ни было удобств и отнюдь не располагают к отдыху, в котором так нуждались наши измученные тела.

Побывали мы и у Наклонной башни; кто-то из нас предложил провести ночь у ее подножья, но я возразил, что в таком случае мы останемся под открытым небом. Тем не менее именно эта башня послужила нам временным пристанищем и трапезной, около нее мы передохнули и поужинали черствым хлебом. С наслаждением поглощая его, мы время от времени поглядывали на грозную громаду, напоминавшую исполина, который наклонился и смотрит, кто это копошится у его ног. В лунном свете поджарая фигура этого каменного стража, которому никак не удается выпрямиться, отчетливо вырисовывалась на фоне неба. Когда над шпилем башни бегут облака, человек, смотрящий на нее снизу, невольно вздрагивает от страха: ему кажется, что облака неподвижны, а башня медленно валится на него, что земля, устав носить на себе это странное сооружение, осела под его тяжестью и оно наклоняется все ниже и ниже, но никак не может упасть.

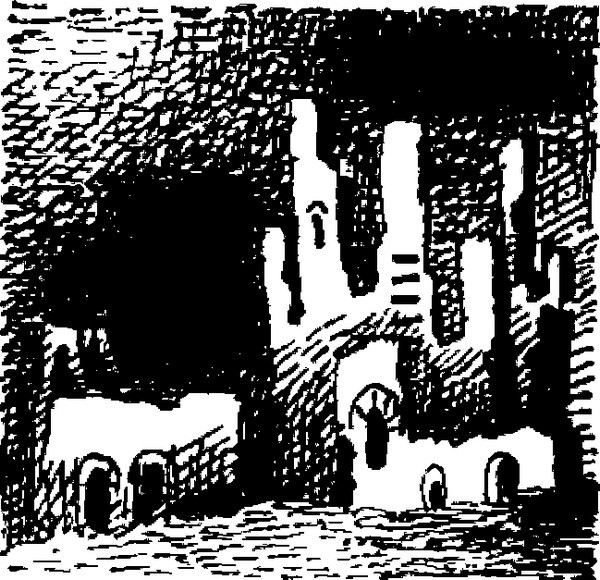

Затем мы прошли по Косо от дома Гигантов до семинарии, спустились по загроможденным развалинами улицам Кемада и Ринкон и оказались на небольшой площади Сан-Мигель. Оттуда мы побрели наугад, проходя переулок за переулком и пересекая узкие кривые улочки, пока не добрались до руин монастыря Санта-Энграсия, взорванного французами при снятии первой осады, и там у всех нас вырвалось восклицание, выражавшее полное наше единодушие: вот, наконец, мы и нашли себе отличный приют на ночь.

От монастыря уцелели лишь передняя стена и мраморный портик с многочисленными статуями святых, стоявшими так спокойно и невозмутимо, словно они даже не заметили происшедшей вокруг катастрофы. Внутри монастыря мы увидели полуразрушенные своды, огромные каменные опоры, которые все еще высились среди мусора и щебня; черные и бесформенные на фоне ясного неба, они казались причудливыми порождениями больной фантазии. Перед нами были выступы углы, ниши, лабиринты, пещеры и сотни других созданий того зодчего, который зовется хаосом и разрушением. В уцелевших частях стен попадались небольшие выемки, напоминавшие естественные природные гроты. В полуобвалившемся алтарном своде, где виднелись прогнившие от сырости остатки запрестольных украшений, еще торчал грязный блок, на котором когда-то висело паникадило, но в трещинах, расколовших дерево и камень, уже проросли сорные травы.