Степка довел дедушку до калитки, спровадил во двор и дал стрекача. Опять же через плотину — к Зеленому логу. Туда, за лог всю зиму возят навоз в кучи почти все хуторские крестьяне. Называется это место назьмами. А когда приходит время — весной после сева — здесь собираются все, и каждый ковыряется в своей куче либо чаще объединяются по два, по три двора, делают на зиму кизяк сообща.

Работа идет бойкая и до невозможности тяжкая, как и любая полевая крестьянская работа. Мужики и бабы без всякой обувки топчутся по назьмам. Мирон с Макаром и с бабами разгребают кучу, делают из нее токовище. Тихон возит пожарной бочкой воду с речки, поливают это месиво. Ребятишки верхами на лошадях ездят по кругу — топчут, мнут назем, чтобы солому с навозной жижей лучше перемешать.

Вокруг назьмища на жирной земле, годами невольно здесь удобряемой, бушевали непролазные заросли лопухов, полыни, татарника, осота, дикой моркови, молочая, крапивы. Весь этот дурнотрав хуторяне называли одним словом — бужу́р. Он тоже не пропадал — топили им печи.

Высоко держа косу, чуть не на четверть от земли, Васька, будто бы не спеша, взмахивал ею и закругленными рядами с треском валил высокие заросли дурнотрава. Бужур надо срезать высоко, но «пеньки» чтоб непременно ровными были. На них сырые кизяки раскладывать станут для просушки.

— Эй, Степка! — увидев его, закричал Митька. — Садись на Сивуху да заезжай в круг.

Степка, понятно, знал, какая предстоит ему тут работа. Не зря он сердито хмурился, когда дед оставил его при себе. Всех путевых лошадей расхватали, а ты вот майся с этой клячей. Не могла же она потеряться вместо Мухортихи. Та хоть и постарее Сивухи малость, да вроде бы поворотливее. Подошел к Сивухе, ухватился за холку.

— Да ты погоди, — издали крикнул Митька, — вон хоть пинжак подбрось. Нюрка до тебя на ей гарцевала, — хохотнул брат, — всю задницу скорябала об ее хребтину. Да потом еще на крапиву села, теперь никак не уймется, ревет.

Взнуздав Сивуху, Степка по-хозяйски взгромоздился на нее и бойко погнал на круг. Лошадь с рабской покорностью и усердием выполняла волю наездника. Однако стоило ей зайти по колено в навозную мешанину, как началось непонятное. Старая кобыла то ходила по кругу, как дрессированная цирковая лошадь, высоко поднимая ноги и отчаянно вертя хвостом в такт шагам, то делала «свечку», так что Степка еле удерживался за гриву, то остервенело вскидывала задком, хлестко стреляя ошметками навоза с копыт.

— У-у, проваленный! — ругалась Дарья, рукавом вытирая с лица навозные брызги. — Сбесилась, что ль, она у тебя?

— А я почем знаю! — негодовал Степка, сердясь и нахлестывая Сивуху, отчего она выделывала еще более замысловатые кренделя.

Подвернув с бочкой поближе к токовищу, Тихон глядел на мучения Степки, пока бабы вычерпывали воду, разливая ее по кругу.

— Куды ж вы глядите, мужики? — негромко и укоризненно спросил он, стукая деревянной ногой по тяжу и пытаясь таким способом сбить с конца ее налипшую навозную шишку.

— Чего ты? — не понял Макар.

— Ноги Сивуха-то назьмом обожгла, оттого и танцует… Аль ослепли?

— Кхе! — оскалился Макар. — Скотинка хилая: мы ж все босые ходим! Бабы вон по каким будыльям от бужура кизяки носють — ничего!

— Поворачивай сюда, Степка! — велел Тихон и захромал к концам оглобель.

Степка раньше Макара догадался, что к чему. Вывернул с круга, подтянул Сивуху за повод к телеге с бочкой.

— Сменяем, что ль, дядь Тиша?

— Давай сменяем, — распустил супонь и отстегнул вожжи. — За водой и Сивуха походит, а ты на Бурке покатайся.

Когда Сивуху поставили в оглобли, Тихон посмотрел на ее передние ноги и ахнул:

— Глянь, Степка, — указал он на цевки лошадиных ног, — от этого хоть кто запляшет.

Шерсть повыше копыт облезла, кожа в нескольких местах разодрана и кровоточит сквозь ядовитый коричневый намаз. Степка невольно покосился на измазанные навозом ноги матери. Подоткнув подол широкой юбки, Марфа руками набивала кизячную форму.

— Эт что же, у баб ноги покрепче лошадиных, что ль? — весело осведомился Степка.

— Может, и покрепче, — ответил Тихон, с трудом влезая на облучок водовозной телеги и укладывая свою деревяшку. — Давай поторапливайся, Степка: к вечеру либо ночью дожжик будет…

— А ты как знаешь? Жарища стоит вон какая!

— Колдун мой сказывает — пальцы у деревянной ноги ломает… Н-но, Сивая!

Садясь на Бурку, Степка недоумевал: какие могут быть пальцы у этой деревяшки? Сам же он, дядя Тихон, оковал ее нижний конец железным кольцом, чтоб не растрескалась. Чудной он какой-то…

Двое мужиков из тех, что наведывались перед весной к Виктору Ивановичу с жалобой на казаков, подъехали на рыдване к домику, где раньше Данины жили. Однако Матрена Бондариха, новая хозяйка дома, выпроводила их с порога.

— Не живут они теперича тута. Новые хоромы себе отстроили. — Выкатилась за калитку, показала, вытянув оголенную до локтя руку: — Во-он где они поселились, на отшибе, в сторонке. Туда и ехайте!

— Да и тут вроде бы на отшибе жил, — ворча, рассудил чернобородый, влезая на рыдван с невысокими дробинами. — Еще, стал быть, отшибее жить ему схотелось, что ль?

Немало подивились мужики этакой перемене, особенно когда вблизи увидели убогое новое жилье Виктора Ивановича.

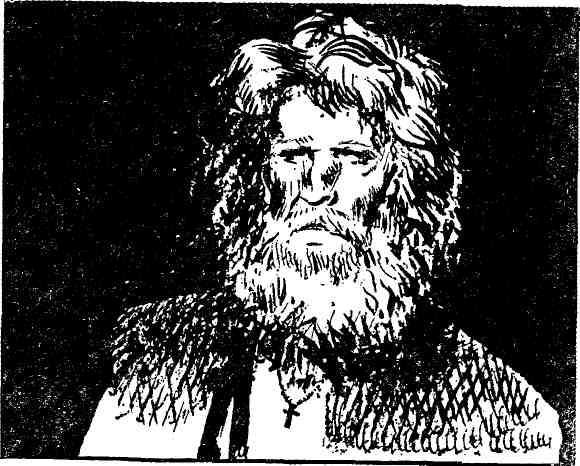

— Знать, прогорел на чем-то Христов человек, — заключил чернобородый и двинул хлипкие, из тонких жердочек воротца, жалобно пискнувшие пято́й.

Протопал благоговейно лаптями по неметеному двору, пролез в плетневые сенцы — широкие плечи его задевали за косяки — и, отворив избяную дверь, робко перешагнул порог.

Виктор Иванович сидел за столом у кутного окна, — видать, недавно зашел в избу, — в широком, сползающем с плеч пиджаке. Кепка серая на уголке стола лежит. А он, нагнувшись, прижигает новую самокрутку от окурка. Глянув сверху на макушку хозяина, чернобородый заметил про себя: «Лысеть начинает умный человек. Вон ведь верхушка-то насквозь проглядывается».

Возле печи крутыми поворотами увивалась бабка — шустрая, как молодушка, невысокая, опрятненькая.

— Здравствуйте вам! — как в бочку, густо проговорил мужик, стягивая с кудлатой головы картуз и одновременно крестясь в передний угол.

— Здорово, коли не шутишь! — бодро ответил хозяин. — Знать, с вестью с какой-то прикатил: по глазам вижу.

— С хорошей вестью, Христовый ты человек! — Мужик, словно подрубленный бухнулся на колени. В пронзительных глазах его замутились слезы. — Спаситель ты наш, радетель, праведный! Пришла ведь нам удовольная царская грамота на прошение, тобой писанное. Не посмеют казачишки тронуть бедных избенок наших…

— Встань, волк тебя задави! — гаркнул Виктор Иванович так, что мужик оробел и умолк. — Встань, тебе говорят! Пред барином, что ль, аль перед губернатором спину-то крючком гнешь? Встань, распрямись, тогда слушать стану… Ну!

Мужик нехотя поднялся и, виновато огладив широкую черную бороду, снова запричитал:

— Прости ты нас, Виктор Иванович. В самый сев бумага-то эта к нам пожаловала. Из казаков-то кое-кто уж отсеивался. Шибко мы припозднились нонче… Какого только и урожая дождемся! И к тебе с благодарностью до сей поры не явились. Вот после сева поослобонились малость, гостинец тебе кое-какой небогатый собрали.

— И какой же гостинец вы собрали? — Виктор Иванович улыбнулся.

— Пять мешков мучки, маслица фунтов с десяток будет, — перечислял чернобородый, — да медку прошлогоднего маленько нашлось…

— Уходи! — сбился на визг Виктор Иванович. — Детишек ограбили, самим небось жрать нечего: с лебедой да с крапивой щи варите!.. Вон! — громче прежнего крикнул хозяин, поднялся и, набычившись, грозно пошел на чернобородого. — Слышишь, уходи!

Держа картуз обеими руками ниже пояса, мужик опасливо поглядывал на Виктора Ивановича, пятясь назад. И тут в темном углу избы разглядел он большой мрачный портрет царя, писанный маслом, и замешкался, нащупывая ногой порожек. Исполненный благодарности, хотел было поклониться портрету за великую царскую милость, но Виктор Иванович и его мать, вооруженная кочергой, заметили это и турнули мужика так, что он лопатками даванул на дверь и вылетел в сенцы. Не надевая картуза, истово перекрестился, выдохнул: