Как-то наша пара самолётов (ведущим был М.Полунин, а я — ведомым) на малой высоте пролетели до района Кременчуга. Смотрю, впереди несколько заводских труб, а Полунин снижается ниже их. При пролёте полыхнуло в кабину сероводородом. Далее стали набирать высоту и, только когда вариометр показал примерно 1000 м заработала система оповещения об облучении нас наземными средствами ПВО.

Вообще полёты на малых высотах требовали большого внимания и были довольно напряжёнными. А летом вышестоящее командование не разрешало заправлять самолёты «шпагой» — спирто-водяной смесью, предназначенной для охлаждения воздуха, поступающего в кабину от седьмой ступени компрессора двигателя. В результате температура в кабине ещё на земле была под 30 °C, а в полёте поднималась вообще под 50 °C! В общем, пилотируешь весь мокрый от пота, руки на штурвале, встряхиванием головы сбрасываешь пот. На самолёте был забор воздуха напрямую снаружи, но он гнал такой же горячий воздух какой был на высоте полёта.

Пару слов собственно о «шпаге». Это народное название спирто-водяной смеси, крепостью в 30 градусов, которой на борту было более 200 литров (ёмкость бака 380 л). В 1973 г. нормой расхода её в полёте было 40 литров на час полёта, потом под предлогом борьбы с пьянством с годами стали расход уменьшать. Управлял расходом воздуха на ракетоносцах оператор, а на самолётах без штанги заправки в воздухе — командир корабля. В полёте можно было так отрегулировать расход воздуха, что смесь практически не расходовалась, после полета третью часть забирал экипаж для личных нужд. Вместе с тем, надо признать, что «шпага» была большим горем для семей, особенно технического состава. Лётчики всё же ограничивали её употребление внутрь т. к., переборщив, можно было запросто завалиться на предполётном медицинском контроле, а вот с техниками было посложнее. Много семей разрушилось из-за неё, говорили, что жёны обращались к руководству заменить её чем-либо другим. Со временем ответ Туполева — «заменить можно, но только на коньяк, а это выйдет существенно дороже…» — стал своего рода анекдотом, но это была чистая правда. Дело в том, что практически все остальные виды замены этого «антифриза» выходили более дорогими.

Командир 341-го ТБАП подполковник Демидов, поздравляет перед строем полка экипаж майора А.И.Чупина с прямым попаданием в цель. Рядом с командиром штурман В.И.Селезнёв и оператор I5.ЕДавыдов. В одном из букетов цветов спрятана бутылка коньяка. Аэродром Озёрное, лето 1981 г.

А на предполётной подготовке иногда мы рисовали друг другу вот такие шуточные шаржи…

С другой стороны, «шпагу» использовали как валюту. Так, например, прилетает зам. командующего армией и даёт команду отремонтировать деревянный забор вокруг гарнизона Зябровка, потому что вскоЬе должны приехать иностранцы. Длина забора распределяется между подразделениями и — вперёд. У командира эскадрильи нет ни досок, ни даже гвоздей — одни только самолёты. И вот снаряжается команда (естественно во вред полётам и морали) в ближайший лес к леснику, а затем на лесопилку и далее на ремонт забора.

Ещё одной величайшей глупостью была сдача металлолома, каждая эскадрилья должна была ежегодно сдавать по 3,5 тонны, (у, где, спрашивается, в гарнизоне можно было найти столько лома? Если даже упал самолёт, то на всех не наберёшь. Естественно чтобы не попасть в «дураки» и не откатиться в соцсоревновании на последнее место за определённое количество литров «шпаги» приобреталась справка соответствующего содержания. И подобных примеров было много.

Вообще на хозяйственные работы постоянно привлекался личный состав, вплоть до прекращения полётов, возили дёрн, чтобы уложить вдоль тротуаров, строили дорожки, разгружали вагоны со щебёнкой, потому что в гарнизоне собирались проводить сборы по службе войск. В общем, глупостей хватало…

С топливом осенью были проблемы — то его не хватало, то приходило столько, что под заглушку заправляли все самолёты или часть самолётов поднимали в воздух над аэродромом, эшелонировали по высоте и занимались тактическими пусками ракет по Киеву. Впрочем, это хотя бы шло на пользу.

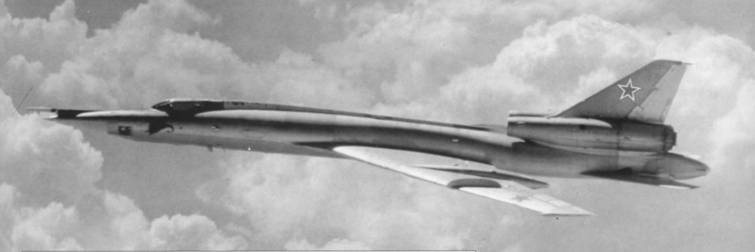

К настоящему времени, по моим данным, сохранилось 11 самолётов Ту-22 в качестве памятников или музейных экспонатов.

1. В Озёрном стоит Ту-22К как памятник. Этот самолет посадил с убранным шасси Жеребцов, его восстановили, но уже он не летал, первоначально бортовой номер был красный «09». Как памятник его поставил командир дивизии М.М.Опарин, номер стал 90. При незалежной Украине, чтобы лучше забывалось советское прошлое, звёзды заменили трезубцем, бортовой номер поменяли на синий «07».

2. В Монино Ту-22Б.

3. В Энгельсе, перед гарнизоном, Ту-22К, с надписью «Недаром называют цветом нации, кто был, кто есть, кто будет в авиации».

4. В Энгельсе в музее, Ту-22К.

5. В Энгельсе в музее, Ту-22Р.

6. В Энгельсе в музее, Ту-22П.

7. В Энгельсе в музее, Ту-22У.

8. В Дягилеве в музее Ту-22П.

9. В Саратове в парке победы, Ту-22К, с надписью на фюзеляже «Великий» и эмблемой 121-го ТБАП.

10. В Иркутском ВАТУ Ту-22Р.

11. В Полтаве в гарнизоне Ту-22Р.

А.И.Чупин у Ту-22У, на борту которого написаны строки, вызывающие слёзы не только у ветеранов Дальней Авиации. На заднем плане, как видно процесс утилизации самолётов идёт полным ходом. Даже без обвальных перестроечных сокращений век Ту-22 уже закончился. Энгельс, 2006 г.

В Энгельсе в музее также есть кабина с тренажёра КТС-22 где её можно посмотреть изнутри.

В 2006 г. на встрече с однополчанами в Озёрном подполковник Н.Кирий рассказывал, что уже при независимой Украине он перегонял Ту-22, как ему говорили для музея авиации в Васильков, но там его уже нет. Возможно ещё в Авиатехнических училищах (университетах) остались Ту-22. Раньше он был в Тамбовском ВВАУЛ и Челябинском ВВАУШ на стоянке УЛО. До 2000 года Ту- 22 был виден на туполевскои стоянке в ЛИИ в Раменском. Имелись эти машины ещё не так давно и в НИИ ВВС (ГЛИЦ).

На одной из встреч выпускников Тамбовского ВВАУЛ 70-го года в Энгельсе, на площадке, где утилизировали Ту-22, я попросил у командира дивизии Н.Мохова взять на память штурвал самолёта. Оказывается, это было уже невозможно, потому что после того как однажды штурвал был подарен министру обороны Грачёву, он тут же дал команду пересчитать оставшиеся самолёты, снять с них штурвалы и передать ему на сувениры. И всё же помимо фотографий и некоторых документов у меня осталась частичка одной из наших «ласточек» — крышка от штурвала с эмблемой «Ту-22». На базе по утилизации Ту-22 меня и А.Мамаева (зам. командира полка на Ту-22 в 30-м ОДР АП ВВС ЧФ, аэродром Саки) до слёз тронула надпись на самолётах, пригнанных из Белоруссии:

Прости нас Белорусская земля Не мы тебя с Россией разлучили.

Мы как Россию берегли тебя И как Россию мы тебя любили… Ежегодно в день перехода 341-го ТБАП в состав ВВС Украины (эта печальная дата имела место 6 июня 1992 г.) все те, кто отказался служить «нэзалежной» и решили вернуться в Россию, собираются на даче у штурмана Н.Деревяго на построение с подъёмом авиационного флага, с рапортом последнему командиру полка полковнику В.Ф.Кочармин и вспоминаем былые дни. На встречу приезжают из Тамбова, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Рязани, Барановичей и Мачулищ до 50 человек. Я служил в трёх полках, и наиболее дружным оказался именно 341-й ТБАП. Мы первыми стали организовывать встречи, а вот разведчики растерялись. Кстати, когда я служил в 199-м ОДРАП и 290-м ОДРАП, то сразу обратил внимание на какую-то недружность среди лётного состава «следопытов». Какие-то они все были индивидуалисты, хотя среди них имелось немало по- настоящему классных экипажей и хороших ребят, а вот коллективы в целом как-то не сложились…